プレイステーション名作特集

BEEPスタッフ厳選「35本」

みなさんこんにちは、BEEPスタッフです!

好評いただいてる「名作紹介」シリーズ、今回は「プレイステーション」編でお送り致します。

昔から根強い人気を誇るRPGやアクションをはじめ、プレイステーション独自のタイトルや隠された名作をBEEPスタッフが独断と偏見で厳選してご紹介したいと思います。

さらに、世代が移り変わるたびに進化を続けるプレイステーションの歴史も振り返りながら、その魅力を余すことなくお伝えできればと思います。

是非ともお付き合いいただけますと幸いです。

初代『Playstation』とは

1994年の年末にSONYより『Playstation』(通称:初代プレステ、PS1等)が初登場しました。

CD-ROMを採用し、総数「3000」本を超える豊富なゲームラインナップ、小型のメモリーカードによるデータ保存など、画期的な要素を数多く取り入れられています。

また、形状やボタン配置も斬新かつ革新的なコントローラーはアナログスティックを始めとした操作感の新鮮さで、当時のゲーマーの心を掴みました。

高性能な本体がゲーム表現を一変させ、容量と読み込み速度を活かしたムービーシーンや3D表現に果敢に挑戦できる土台にもなりました。

各社がゲーム機をリリースし「群雄割拠」だった激動の時代でしたが、ライバル機である『セガサターン』や『NEOGEO CD』、『PC-FX』『Panasonic 3DO』といったハード達を押しのけて一気にシェアを獲得します。

そうして『バイオハザード』『鉄拳』を始めとした、多くの大作タイトルが誕生し、ゲーム市場全体を盛り上げる存在となりました。

2020年には最新ハードである、『PlayStation 5』が登場しており、現在に至るまで数多くの名作を生み出してきたゲーム機といえるでしょう。

ジャンル別プレイステーションの名作

圧倒的なソフト数を誇るプレイステーションには、多種多様なジャンルの作品が存在します。

ですのでいくつかのジャンルごとに区切って、ピックアップしてご紹介します。

本体の性能を活かした壮大なRPGや、独自システムを駆使したアクション、そして多人数で盛り上がれるボードゲームなど、幅広い楽しみ方ができるのが『プレイステーション』の魅力です。

「16bit」時代ではできなった自由度、当時の最新技術を取り入れた表現や、多彩な遊び心が散りばめられています。

現代まで続く大人気シリーズも目白押しなので、さっそく確認していきましょう!

RPGジャンルの名作

■『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』

発売日 :2000年8月26日

メーカー:エニックス / ハートビート、アルテピアッツァ

ジャンル:ロールプレイング

周辺機器: DUALSHOCK

『ドラゴンクエスト』シリーズの7作目であり、SFCでリリースされた前作から5年の歳月を経て登場しました。

次世代機の恩恵を多大に受けており、シリーズ初の3Dマップを採用しています。

総プレイ時間が100時間を超えるほどの大ボリュームを誇っており、やり込み要素抜群の作品となっています。

ストーリーもアプローチを変えており、「魔王が世界を支配しようとしている」のではなく「既に支配されかけている」のが印象的です。

過去と現在を行き来する力を持つ「ふしぎな石版」を用いて、過去を改変することで世界を再生させる「タイムトラベル」要素を強く押し出しています。

また、「移民の町」というシステムがあり独自で町を発展させていくストラテジー要素も導入しています。

町を発展させることで、限定のレアアイテムを入手できるため、様々なパターンを試したプレイヤーも多かったのではないでしょうか。

プレイステーションの名作ランキングでも上位に位置づけられていることが多い作品です。

本作のグラフィックを担当しているアルテピアッツァは、最近ではリメイク版「スーパーマリオRPG」の開発にも参加しており、オリジナル版の雰囲気を再現するのに一役買っています。

■『ファイナルファンタジーVIII』

発売日 :1999年2月11日

メーカー:スクウェア

ジャンル:ロールプレイング

周辺機器:ポケットステーション

『ファイナルファンタジーVII』の大ヒットを受けて制作されたシリーズの8作目です。

写実的なキャラクターデザインとムービー表現によって、当時のプレイヤー達を驚愕させました。

MAP移動の際も背景となるムービーがシームレスに再生される等、演出はPSでも最高クラスと言えます。

「ジャンクション」という「魔法を装備する」画期的なシステムを導入しており、魔法とパラメータを組み合わせる独特の育成がカギを握ります。

「レべル上げ」をしなくても、「ジャンクション」次第で急激に強くなることができる自由度の高いシステムが特徴的です。

登場人物の多くが学生であり、学園生活を舞台に繰り広げられるドラマ性豊かなストーリーも、シリーズの中で独特の魅力を放っています。

主人公「スコール」とそのライバル「サイファー」の持つ武器である大剣と拳銃を組み合わせた「ガンブレード」のデザインも秀逸です。

そのカッコよさから、私は子供時代にはおもちゃの拳銃に剣をくくりつけて遊んでいました(笑)

また、ミニゲームである「カードバトル」が単純ながらも中毒性が高く、入手したカードを強力な魔法に変換できることから攻略のメリットにもなるため、ひたすらカードに興じた方もいたのではないでしょうか?

ちなみに「スコール」は、『キングダムハーツ』シリーズにも登場しており、FFからゲスト出演が決まった最初のキャラクターだったらしく、本作のキャラクターの人気も伺えます。

■『ゼノギアス』

発売日 :1998年2月11日

メーカー: スクウェア

ジャンル:新世代サイバネティックRPG

周辺機器:なし

「新世代サイバネティックRPG」と称され発売された作品で、高品質なアニメーションと3Dポリゴンを巧みに組み合わせることで独特の臨場感を演出しています。

『ギア』と呼ばれるロボットの迫力ある戦闘と哲学的な物語が融合した作品で、現在でもフィギュアがリリースされる等、根強い人気を誇っています。

記憶をなくした主人公が戦争に巻き込まれ、謎の『ギア』に乗り込むも暴走してしまい、住んでいた村を滅ぼしてしまいます。

その出来事をきっかけに、自分の出生と居場所を見つけるために冒険していくというストーリーです。

本作のディレクターである「高橋哲哉」氏は、その後モノリスソフトを立ち上げ精神的続編として「ゼノシリーズ」として展開していきます。

シリーズを通して、メカと人間の両方を使い分けるバトルシステムは戦略性が高く、重厚な世界観を堪能できるのが大きな魅力となっています。

最新の『ゼノ』シリーズである『ゼノブレイド』の主人公の「シュルク」が『スマブラ』に参戦していましたね。DLCでは同作の「ホムラとヒカリ」も参戦しています。

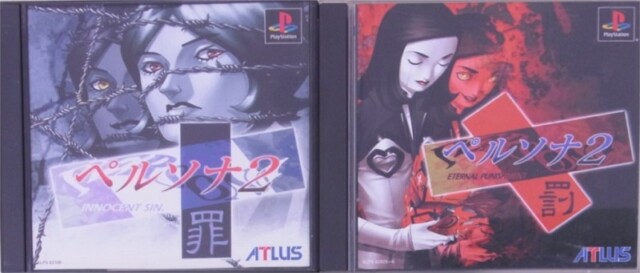

■『ペルソナ2 罪・ペルソナ2 罰』

発売日 :1999年6月24日(罪)/ 2000年6月29日(罰)

メーカー:アトラス

ジャンル:ロールプレイング

周辺機器:なし

『女神転生』シリーズの外伝的作品でしたが、シリーズから独立し『ペルソナ』シリーズとして独自の路線で進んでいきます。

登場する悪魔や魔法等は引き続きつつも、悪魔合体や月齢といった要素が廃止され、よりカジュアルなシステムに変化しています。

時系列としては前作の『女神異聞録ペルソナ』の3年後という設定で、都市伝説をモチーフにしたストーリーが展開され、「ジョーカー様」と呼ばれる噂が広まるところから物語は始まります。

主人公たちの内面が具現化した存在である「ペルソナ」を使役しながら、噂の謎に迫っていくことになります。

シリーズでもおなじみの「タロットカード」から、様々なペルソナを作成していくシステムは本作品から登場しました。

また、合体魔法や悪魔との交渉が複数キャラで行うことができるようになる等、キャラクター同士のつながりが意識強く意識されており、以降のシリーズでも重視されていくことになります。

キャラクターといえば、主人公の「周防達哉」を担当している「子安武人」氏をはじめとした豪華声優陣を起用しており、シリーズを通して「声優ファン」にも注目の作品となっています。

続編である『ペルソナ2 罰』の登場により、1つのナンバリングで複数のソフトをリリースするスタイルもここから始まりました。ペルソナ2のメンバーも「ダンス」をする日が来るのでしょうか…?(笑)

■『ディアブロ』

発売日 :1998年3月30日

メーカー:Electronic Arts / Blizzard Entertainment

ジャンル:アクションRPG

周辺機器:なし

ゲームジャンルの一つである「ハック&スラッシュ」の草分け的存在で、戦利品収集の中毒性の高さが魅力のアクションRPGです。

内容としては全16層のランダム生成のダンジョンを攻略しながら、最下層にいる魔王「ディアブロ」を討伐するというものになっています。

特徴的な3種類のキャラクタークラスから選択し、4種類の能力ステータスの振り分けを行うことで自由度の高い育成を行うことができます。

また、PC版で存在していた通信協力プレイについても、2Pプレイでしっかりと再現されています。

戦闘はターン性ではなく、当時としてはかなり先進的なリアルタイムで行われるものでした。

手に入れたドロップ品を吟味するとこで、理想の装備を目指していくやり込み要素は「ディアブロライク」と呼ばれ様々なフォロワー作品を生み出しました。

PC版からの移植ですが、コントローラーでの操作もしっかり落とし込まれており、元のゲームシステムを損なわず堅実に移植されている「名作」といえます。

非常に高い再現度である代償として、ロードがすさまじく長くなってしまっている点はご愛顧(笑)

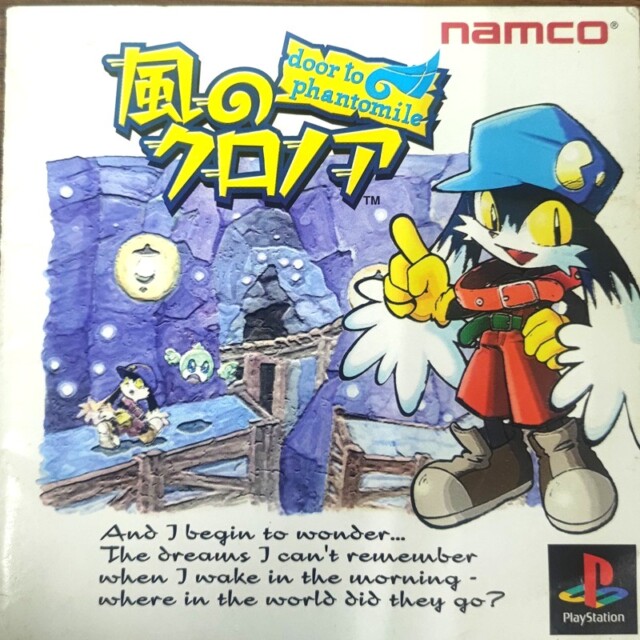

アクション・アクションRPGの名作

■『クラッシュ・バンディクー』

発売日 :1996年12月6日

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / Naughty Dog

ジャンル:アクション

周辺機器:なし

PSの代表タイトルである『アンチャーテッド』や『The Last of Us』で有名なNaughty Dogの『プレイステーション』デビュー作です。

タスマニアの小島に住むバンディクーの主人公「クラッシュ」がカートゥーン調のコミカル動きで、悪の科学者「コルテックス」の野望を打ち砕くアクションゲームです。

PSの性能をふんだんに生かした、前後左右スクロールのステージ構成が特徴です。

スピンアタックで箱を壊してアイテムを回収する、シンプルで爽快感のあるシステムが人気を集めました。

『マリオ』シリーズのように、直感的に楽しめる反面、真のエンディングを見るためには「ノーミスで進む」といった難しい条件を達成することで手に入る「ダイヤ」を手に入れる必要がある等、洋ゲーらしい骨太な側面もあります。

ユニバーサルが発売元になっていたことから、日本でも知名度があり、開園当時の『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』で会うことができました。

また、CMソングである『クラッシュ万事休す』は、語呂合わせの良さから一度聞いたら忘れないインパクトがあります。

初代プレイステーションを象徴するキャラクターとして、国内外の多くのプレイヤーから愛されています。

本作の没データの中には、『クラッシュバンディクー』の開発のきっかけになった作品である、Panasonic 3DOの『ウェイオブザウォリアー』のロゴが含まれています。隠しステージ用のアイテムだったと推測されていますが、元ネタが他ハードだった為削除されてしまったのでしょうか…?

■『サルゲッチュ』

発売日 :1999年6月24日

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / JAPANスタジオ

ジャンル:アクション

周辺機器:DUALSHOCK(専用)、ポケットステーション

00年代のプレイステーションを代表する、キャラクター性の高い3Dアクションゲームです。

頭のよくなるヘルメット「ピポヘル」をかぶったおサルの親玉である『スペクター』が、他のおサル達と共に歴史を書き換え「世界征服」を企みます。

そんな人類のピンチに、小学生の主人公「カケル」がおサル達の捕縛のために、時を「かける」ことになります。

捕獲用のアイテム「ゲットアミ」を代表する「ガチャメカ」を駆使して、アナログスティックを生かした斬新な捕獲アクションが魅力の作品です。

操作に慣れるほど各種武器の組み合わせで多彩な立ち回りができるため、初心者から上級者まで没頭できます。

おサル1匹1匹に性格が設定されており、行動パターンが変化したりするので、敵キャラながらも愛着が沸いてしまいます。

各ステージに隠れている、おサル達を見つけるワクワク感もやみつきで、「全おサル確保」といったやり込み要素もしっかりと備えています。

発売当時『コロコロコミック』等でも、漫画や攻略情報が掲載される等、当時の子供たちにも大人気となりました。

2025年現在、10年以上新作が作られていないため、多くのファンから復活が望まれている「名作」といえるでしょう。

パチンコモチーフのガチャメカ「パチンガー」を利用して空中へ無限に上昇するバグ技があり、タイムアタックでは大幅なショートカットに利用されています(笑)

■『METAL GEAR SOLID』

発売日 :1998年9月3日

メーカー:コナミ

ジャンル:ステルスアクション

周辺機器:DUALSHOCK

80年代にブームを起こしたPC『MSX』でリリースされていた、「弾を撃たない戦争ゲーム」こと『メタルギア』シリーズの3作目です。

ステルスアクションと呼ばれる「隠れながら攻略していく」ジャンルの金字塔と呼ばれ、ハードの進化により多くの「隠れる」手段を利用することができる仕様が大きな話題を呼びました。

次世代機の性能を遺憾なく発揮しており、無線通信やムービーはすべて豪華声優陣のフルボイスになっています。

リアルな兵器描写と映画的なカットシーンを多く取り入れ、ゲームでありながら映画を観ているような臨場感を体験できます。

シリーズを通して物語性も高く、単なるアクション以上の深いドラマが展開される点も見逃せないですね。

また、現実に干渉する「メタ的」な演出が多く採用されているのも特徴です。

操作説明のチュートリアルで「○○ボダンを押すんだ」と当たり前に説明したり、ヒロインの連絡先を「パッケージの裏」のゲーム画像から確認したりと多彩に盛り込まれています。

シリアスな本編に対して、プレイヤーを笑わせる「おちゃめ」な要素も事欠かない部分も本作が「名作」たる所以です。

美少女恋愛アドベンチャー『ときめきメモリアル』のセーブデータがあると、超能力者のボスの「ときメモが好きなようだな?」というセリフを聞くことができシリーズの「迷言」としてよく話題に上がります(笑)

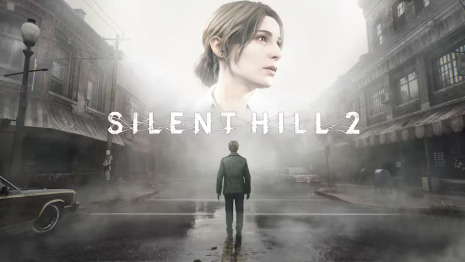

■『バイオハザード』

発売日 :1996年3月22日

メーカー:カプコン

ジャンル:サバイバルホラー

周辺機器:なし

サバイバルホラーという新しいジャンルを切り開いた作品です。口コミからジワ売れし、今やカプコンの超大作シリーズとなりました。

殺人事件が起きていると噂の森の奥に佇む「不気味な洋館」を舞台に、特殊部隊のメンバーたちが決死の脱出に挑むというストーリーです。

限られた弾薬や回復アイテムを駆使しながら攻略していくため、時には敵を倒さずに躱していくことが必要になるスリルかつ、リアルなゲーム性が評価されました。

PS初期らしく、実写を用いたOPムービーや3Dポリゴンによる薄気味悪いクリーチャーたちが恐怖体験を誘います。

ジャンプスケア(どっきり)を多用するマップギミックもふんだんに盛り込まれており、プレイヤーに常に緊張感を持たせています。

シリーズを通して、早解きをすることで解禁されるボーナスがあるため「タイムアタック」が盛んに行われている作品でもあります。

※早くクリアすると、エンディングが主人公達の「死亡シーン」だけになる「残虐ED」という要素もありました(笑)

作品を重ねるにつれ、B級ホラーのような設定から、大作ハリウッド映画のような壮大なスケールに進化を遂げました。

本作を企画する中でボツになった和風な世界を舞台にする要素は、後年に『鬼武者』へ引き継がれることになります。『デビルメイクライ』シリーズも元々『バイオハザード4』のボツ企画から派生したものらしく、多くの名作の起点となっています。

■『聖剣伝説 LEGEND OF MANA』

発売日 :1999年7月15日

メーカー:スクウェア

ジャンル:アクションRPG

周辺機器:ポケットステーション

美麗な2DグラフィックとRPGとしては斬新な箱庭要素を共存させたアクションRPGです。

3Dポリゴンを重視する作品が多い中、過去作から引き続いてのドット絵による2Dの画面になっています。

本作を象徴する「ランドメイクシステム」は、プレイヤーがワールドマップを作成していく仕様で、オブジェクトを配置することで街やダンジョンが生成されます。

配置の仕方で難易度や発生するイベントが変化するようになっており、非常に自由度が高くなっています。

そのため、ストーリー同社のRPG『サガ』シリーズのような選択式シナリオ方式を採用しており、その総数は60種類以上で1本道をなぞっていく過去のRPGとは一線を画しています。

『スト2』を始め、数多くの有名タイトルの作曲を手掛けた「下村陽子」氏の幻想的な音楽や、温かみのある絵本のような世界観は、シリーズのファンを中心に根強い支持を集めました。

本作のコミカライズを担当したイラストレーターの「天野シロ」氏は、同社の『キングダムハーツ』シリーズのコミカライズも担当していたり、『いただきストリート』シリーズのキャラクターデザインも担当する等、FFシリーズと深い関わりを持っています。

アドベンチャーの名作

■『ぼくのなつやすみ』

発売日 :2000年6月22日

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / ミレニアムキッチン

ジャンル:なつやすみアドベンチャー

周辺機器:DUALSHOCK

PS末期に発売された、少年時代の夏休みを舞台にしたほのぼのアドベンチャーです。

虫捕りや魚釣りなどの「あの頃」を思い起こさせるジュブナイルな要素で人気を集めました。

オープンワールドほどではありませんが、田舎ののどかな雰囲気とゆったりした時間の流れを味わうには十分なMAP構成になっています。

キャラクターデザインもハンドソープ「キレイキレイ」等でおなじみの「上田三根子」氏が担当しており、そのやさしいタッチはゲームの内容にピッタリです。

キャッチコピーである「なくしたもの思い出しゲーム」のとおり、大人になればなるほど味わい深い体験をできることが特徴です。

本編のナレーションをお笑い芸人の「ダンカン」氏が担当しており、自分の少年時代を振り返るような語り口はこのゲームのノスタルジーな雰囲気をより引き立てています。

加えて、作中の効果音も実際に田舎でサンプリングされたものが使用されており、とことんこだわりぬかれています。

本シリーズの開発である「ミレニアムキッチン」は、同様のコンセプトを持つ『なつもん! 20世紀の夏休み』や『クレヨンしんちゃん 「オラと博士の夏休み」〜おわらない七日間の旅〜』の開発にもかかわっており、もしかするとPS5で『ぼくなつ』シリーズの最新作を遊べる日が来るかもしれませんね。

非常に有名なバグで「8月が終わらず32日目になってしまう」というものがあり、ゲーム内の表示がおかしくなってしまったり、BGMやゲーム自体が止まってしまうような現象が発生します。本編のほのぼのさと反する不気味なバグでプレイヤー達を震え上がらせました(笑)

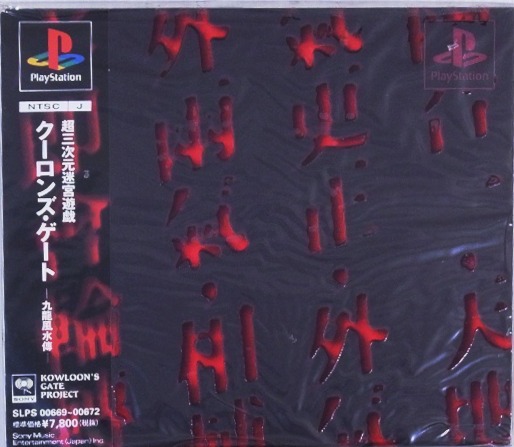

■『クーロンズ・ゲート』

発売日 :1997年2月28日

メーカー:ソニー・ミュージックエンタテインメント

ジャンル:アドベンチャー

周辺機器:なし

数多くの作品の舞台のモデルとなった香港のスラム街「九龍城砦」をモチーフとした異世界を探索するアドベンチャーゲームです。

サイバーパンクと東洋思想を融合させたような奇妙で妖艶な世界観が印象的で、「太極図」や「風水」を元とした要素がたくさん登場します。

「妄人」と呼ばれる、特定の「物」に執着した結果、異形と化した登場人物を中心に物語は展開していきます。

彼らの協力を得ながらストーリーを進める必要がありますが、意味深な発言やつかみ所のない癖の強い性格のキャラクターばかりなため、世界感を理解した上で汲み取らなければならない部分もあります。

実際の「九龍城砦」よろしく、非常に複雑なダンジョンが広がっており一筋縄ではいかず、異世界に迷い込んだかのような没入感を味わえます。

謎解きや戦闘も作業感の要素が強いため、独創的なデザインや音楽・ムービーを通して、雰囲気を楽しむ要素を重視している作品といえます。

ゲーム性や世界観の異質さから、人を選ぶ作品ではありますが、一度ハマると抜け出せない魅力を放っているため、本作の「妄人」になってしまったプレイヤーも多いとか。

20周年記念の際には、PSVR用ソフトとして「クーロンズゲートVR suzaku」がリリースされており、本作の異質な世界観をよりリアルに体感できるようになりました。

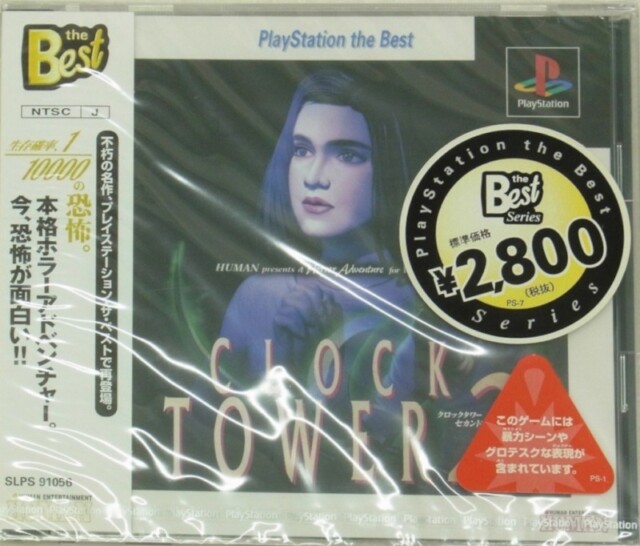

■『クロックタワー2』

発売日 :1996年12月13日

メーカー:ヒューマン

ジャンル:ポイント・アンド・クリックアドベンチャー

周辺機器:なし

SFCでリリースされたホラーアドベンチャーの続編です。

前作の惨劇で精神的に参ってしまった主人公「ジェニファー」に、前作で死亡したはずの殺人鬼「シザーマン」の恐怖が再び降りかかります。

PSになったことにより、演出が大幅に強化されており、ホラー映画のオマージュシーンもふんだんに盛り込まれています。

操作キャラクターも複数人に増えたため、前作以上のドラマも繰り広げられます。

本シリーズは、逃走劇に重点が置かれているため主人公が攻撃することができないのが最大の特徴です。

プレイヤーは限られた行動範囲の中で逃げ道を探すため、ポインターで画面をクリックしながら探索していくことになります。

この仕様は、不自由かつ緊張感があり、非常にスリリングです。

前作は積みポイントを始めとした理不尽なゲームオーバーが多く、真相にたどり着くのが非常に難しかったため、今作はヒント機能が追加されました。

しかし、「死にゲー」要素は相変わらず健在であり、パワーアップしたグロテスクな「死亡シーン」も見どころになっています。

また、復活した「シザーマン」の正体について解明できるようにゲーム中に伏線が張られており、ミステリーの側面でも楽しめるシナリオといえるでしょう。

本作の展開は「後付け設定」になっており、初代SFC版からは繋がらない設定があります。そのため、初代のPS移植版である『CLOCK TOWER 〜The First Fear〜』では辻褄合わせのための「追加シーン」があります。

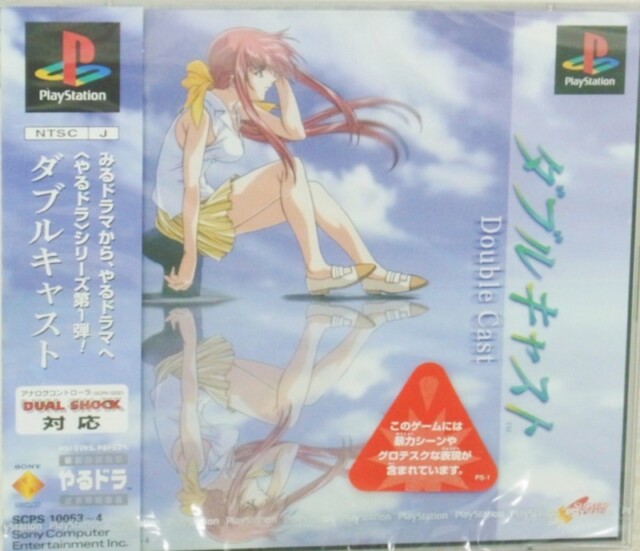

■『ダブルキャスト』

発売日 :1998年6月25日

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / シュガーアンドロケッツ

ジャンル:サスペンスホラー・アドベンチャー

周辺機器:なし

キャッチコピーの「みるドラマから、やるドラマへ」で展開された、フルボイスアドベンチャー「やるドラ」シリーズの1作目になります。

本シリーズは「四季」をテーマにした4本が初代PSでリリースされ、本作は夏がテーマになっています。

キャラクターデザインがロボットアニメ「機動戦艦ナデシコ」等を担当している「後藤圭二」氏である点も当時のトレンドをバッチリ汲み取っています。

アニメーションに力を入れた「美少女ゲーム」のスタイルで、「女の子とのひと夏の思い出」に期待して購入した方も多かったのではないでしょうか?

しかし、その見た目に反して、「サイコサスペンス」要素が強い内容となっており、パッケージからは想像できない展開が話題になりました。

プレイヤーの選択肢次第で物語が大きく変化するマルチエンディングのスタイルで、バッドエンドも多いことからリプレイ性が高いのが特徴です。

シリーズを通して声優による演技や演出面も凝っており、CDの性能を存分に発揮している「名作」シリーズです。

PS2で登場した「やるドラ」シリーズの『BLOOD THE LAST VAMPIRE』はその世界観から人気を博し、「刀を持った少女が怪物と戦う」というコンセプトで数多くの続編が作られました。

■『学校であった怖い話S』

発売日 : 1996年7月19日

メーカー: バンプレスト / パンドラボックス

ジャンル:サウンドノベル

周辺機器:なし

SFCで登場したサウンドノベル形式のホラーアドベンチャーのリメイク作品です。

新聞部である主人公が、怪談記事を執筆するため、個性豊かな「語り部」達から恐怖体験を聞いていくというストーリーです。

本作から主人公の性別が選択できるようになり、性別に合わせたシナリオも用意されています。

SFC版から引き続き実写となっており、特徴的な性格の様々な切り口で背筋の凍る怖い話を語ってくれます。

また、サウンド・ムービーの強化や恐怖演出が追加され、ホラーゲームとしてよりパワーアップしています。

「語り部」を選択する順序で語る話が変化し、その組み合わせは50種類以上と大ボリュームさも健在です。

後に『アパシー』シリーズという名称がつき、家庭用ゲーム機からPCゲームに至るまでたくさんの「名作」を生み出しました。

最近では、「ニンテンドースイッチ」にて「アパシー 男子校であった怖い話」がリリースされています。

伝説のゲームと名高いPS2の『四八(仮)』も『アパシー』シリーズの作品で、本作の「語り部」達が登場しています。特に本作の登場人物の「風間望」が登場したときには爆笑してしまいました(笑)シリーズ通して、彼のシナリオは全体的にコメディ要素が高いのでお気に入りです。

シューティングの名作

■『タイムクライシス』

発売日 :1997年8月7日

メーカー:ナムコ

ジャンル:ガンシューティング

周辺機器:ガンコン

アーケードにおける、セガの『THE HOUSE OF THE DEAD』と並んで「3Dガンシューティング」のジャンルを確立した立役者です。

移植版である本作は、アーケードよりスペックより低いにも関わらず再現度が高く、PS専用のガンコンを使用することでアーケードと変わらない爽快なシューティングを存分に味わえます。

フットペダルを用いた、カバーアクションが特徴的で隠れつつ敵を狙撃していくメリハリのあるシステムが人気となりました。

もちろん、隠れてばかりだと時間制限が切れてしまい即ゲームオーバーとなってしまう、アーケードゲームらしいシビアな難易度になっています。

また、PSオリジナル要素として、本編の後日談を描く「スペシャル」モードが追加されています。

ガンコンの仕様上、ブラウン管テレビでしか動作しない為現在では気軽にプレイすることはできませんが、コントローラーの性能向上によって、体感ゲームを再現しやすくなった現代でこそ復刻してほしい「名作」タイトルです。

PS2用のガンコンである『ガンコン2』も登場はしているのですが、一部タイトルではPS2でも初代『ガンコン』を使用できるようになっていました。

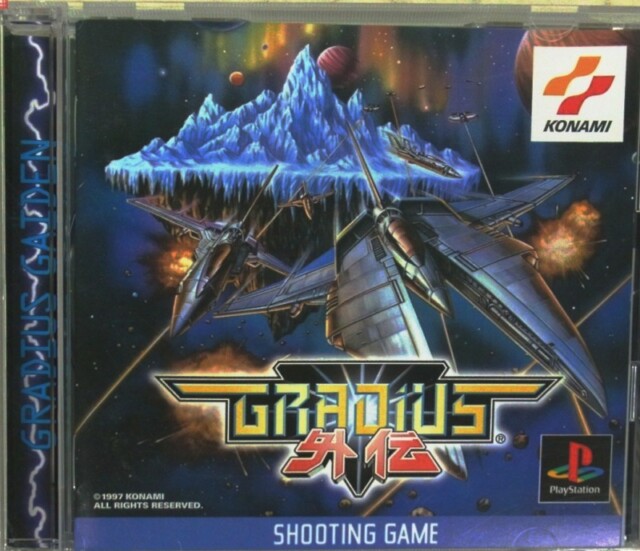

■『グラディウス外伝』

発売日 :1997年8月28日

メーカー:コナミ

ジャンル:横スクロールシューティング

周辺機器:なし

アーケードにおける、横スクロールシューティングの名作として名高い『グラディウス』シリーズですが、本作はPSオリジナルタイトルとして登場しました。

オーソドックな主役機「ビックバイパー」を始め、『沙羅曼蛇』シリーズの仕様をイメージした「ロードブリティッシュ」、防御力重視の「ジェイドナイト」、爆発力が自慢の「ファルシオンβ」の個性豊かな4種類の「超時空戦闘機」から選択できるのが特徴です。

パワーアップシステムも「ゲージエディット」機能で好きな順番で取得できるようカスタマイズできるため、攻略の難易度調整することができる家庭用らしい要素といえます。

もちろん、アイテムを取得したときの特徴的な英語の「システムボイス」もしっかり収録されています。

過去作や他作品の要素を取り入れた多彩なステージ構成と緻密なグラフィックも合わさり、非常に完成度が高い作品に仕上がっています。

ステージと連動しているコナミらしさを感じさせるBGMや、2P協力プレイ等、プレイステーションでシューティングを楽しむなら外せない一本です。

同社のTCGである『遊戯王OCG』では、本作の4機がすべてカード化しており、原作の要素を汲み取った秀逸なカードデザインになっています。

■『エースコンバット3 エレクトロスフィア』

発売日 : 1999年5月27日

メーカー:ナムコ

ジャンル:ドラマチックフライトシューティング

周辺機器:ネジコン、アナログジョイスティック、DUALSHOCK

3Dフライトシューティングゲームの『エースコンバット』シリーズの3作目です。

過去2作と異なり、近未来を舞台にしたSFになっており世界観の作り込みとアニメ作品のような展開がシリーズでも特異です。

PS末期ということもあり、限界まで高められた3D表現は「PS最高峰」と評論家やファンから高い評価を得ています。

機体の挙動一つをとっても凄まじいく、エアブレーキの細かい挙動やジェット噴射で大気が歪む様まで再現されています。

ここまでハイクオリティな仕上がりにも関わらず、ロード時間はほとんどないのが驚きです。

2019年には、最新作の『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』が登場しました。

シナリオ面でも本作とのつながりを示唆されており、ファンの長年の疑問となっていた時系列も判明することになりました。

本作に登場する企業の「ゼネラルリソース社」と「ニューコム社」は、後にナムコのSF作品群である『UGSF』シリーズではおなじみの企業となっており、『ギャラクシアン』と同じ世界線であることを示唆しています。

■『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』

発売日 :1997年7月17日

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / エグザクト

ジャンル:アクション・シューティング

周辺機器:なし

「士郎正宗」氏原作の漫画を題材とした3Dアクションシューティングです。

「押井守」氏が手掛けた同名のアニメ映画が有名ですが、本作は原作漫画のコミカルな世界観を再現しています。

そのため、アニメシリーズと異なったキャスティングになっているのが特徴です。

主人公は登場人物たちが所属している「公安9課」に配属された新人となり、劇中に登場する多脚戦車の「フチコマ」を操縦してテロリスト達と戦っていきます。

3D黎明期からPCで3Dゲームを制作していたゲーム会社のエグザクトが開発しており、同社のPSソフト『JumpingFlash!』シリーズの操作性を引継いでいます。

天井やビルの壁面を自由に移動できる「フチコマ」の高い機動力の再現は、ファンも納得のクオリティです。

近未来が舞台の作品であるため、BGMはテクノミュージックで構成されており、界隈の著名アーティスト達が作曲した疾走感のあるBGMはテクノ界隈からも評価されています。

キャストの違いといえば、2017年に公開された実写映画『Ghost in the Shell』では、公安9課の部長である「荒巻大輔」を「ビートたけし」氏が演じたことで話題になりました。

■『西暦1999 ファラオの復活(PowerSlave)』

発売日 :1996年11月29日

メーカー:BMG Interactive / Lobotomy Software

ジャンル:ファースト・パーソン・シューティング

周辺機器:なし

アメリカの任天堂に所属していたスタッフが独立して作成した、FPS(一人称シューティングゲーム)です。

エイリアンに進行され侵略されてしまったエジプトを舞台に、古代のファラオである「ラムセス2世」から協力を得てエイリアンを討伐するストーリーです。

銃撃による爽快感よりも、遺跡を舞台にした謎解き要素を重視しており、古代のアイテムを手に入れることで得られる超人的な力で新たなエリアを開拓していきます。

さながら、『メトロイドプライム』シリーズを彷彿とさせるエリアデザインは、先見の明があり海外を中心に高く評価されました。

複数のアイテムを組み合わせることで、大幅なショートカットを行うことができたり、それらのテクニックを利用しないと見つけられないような隠しアイテムの収集要素もあります。

遺跡探索のワクワク感とエジプトの神秘を感じさせるゲームデザインは非常に完成度が高く、やり込み甲斐のある隠れた「名作」です。

本作で使用されている「SlaveDriver」というゲームエンジンは、後にセガサターン版『Quake』に流用されています。もともとPCゲームである『Quake』をセガサターンに移植するのは性能的に難しいといわれていたので、それを実現したLobotomyの技術力の高さには驚かされます。

格闘ゲームの名作

■『鉄拳3』

発売日 :1998年3月26日

メーカー:ナムコ

ジャンル:3D対戦格闘

周辺機器:DUALSHOCK

ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)がセガの『バーチャファイター』に対抗して、スタートさせた3D格闘ゲームの3作目です。

10連コンボを始めとしたコンボゲーとしての爽快感をそのままに、「横移動」による軸ずらしの駆け引きが追加したことでより洗練されたシステムになりました。

さらに、過去2作品の水増し要素だった同等の性能だったキャラクターを廃止、使用性能が差別化されました。

ストーリーも前作から19年後となっており、新世代のファイター達も登場しています。

これは現在のシリーズでも定番になっている、3代に渡る壮絶な「親子喧嘩」の幕開けでもあります。

PS版は、アーケード版との性能ギャップを感じさせない丁寧な作りになっており、バレーボールやベルトスクロールアクションが楽しめる独自のミニゲームも追加されています。

その結果、全世界で830万本も販売され歴代シリーズでも最高の売り上げを達成した「名作」となりました。

復刻ミニゲーム機『プレイステーション クラシック』に本作が収録されているのですが、本シリーズのプロデューサーである「原田P」が収録の交渉に苦労したことを語っています。

■『ギルティギア』

発売日 :1998年5月14日

メーカー: アークシステムワークス

ジャンル:2D対戦格闘

周辺機器:なし

アークシステムワークスが誇る、バトルアニメのようなキャラクターデザインとクールな世界観がウリの武器格闘ゲームです。

現在、アーケードで人気を博している作品ではありますが、初代である本作はPS限定の家庭用タイトルでした。

2D格闘ゲームとしては、いち早くコンボに重きを置いたタイトルとなっており、熟練者になると非常に長いコンボを繋げて、それだけで試合を決めてしまうほどです。

その反面、1発逆転要素である一撃必殺技「DESTROYED」も存在し、非常に緊張感のある駆け引きを体験できます。

しかし、その大味すぎるゲームバランスの、熟練者同士でしか試合が成立しない敷居の高いゲームになってしまいました。

同社の格闘ゲームはしばしそのような側面がみられる為、ファンからは親しみを込めて「アークゲー」と呼ばれ愛されています。

一発逆転要素は、様々な格闘ゲームに実装されていますが、「ラウンドを関係なく勝利する」システムが搭載されているのは、本作とネオジオの『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』くらいなものでしょう。

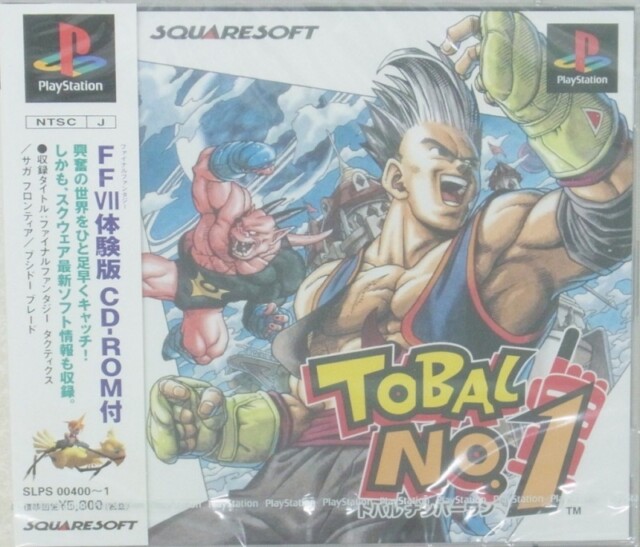

■『トバルNo.1』

発売日 :1996年8月2日

メーカー:スクウェア / ドリームファクトリー

ジャンル:キャラ格闘

周辺機器:なし

セガの『バーチャ』やナムコの『鉄拳』の大流行に乗じて、スクウェアがリリースした3D格闘ゲームです。

本作には『ファイナルファンタジーVII』の体験版が付属していたことから、一定の知名度を誇っています。

キャラクターデザインに『ドラゴンボール』の原作者「鳥山明」氏を起用しており、隠しキャラクターとしても登場します。

格闘ゲームの以外にも、ダンジョン探索要素が特徴的なアクションRPGの「クエストモード」も存在しており、クリア報酬として、隠しキャラクターの解放がされる仕様になっています。

また、本作を開発したドリームファクトリーは「バーチャと鉄拳を作ったスタッフ」達で構成されています。

キャラクターモーションや過去の知見を流用しながらも、両者との差別化を意識して制作されています。

その後、同社は本作のシステムを継承して進化させた『エアガイツ』をリリース、格闘ゲームフリークと一部の熱狂的なファンから多大な評価を受けることになります。

そんな「名作」を生み出したドリームファクトリーですが、後年はゲーム界隈では伝説的な存在である野球ゲーム『メジャー Wii 投げろ!ジャイロボール!!』と『メジャーWii パーフェクトクローザー』を開発することになります(笑)

■『ストリートファイター EX』シリーズ

発売日 :1999年12月24日(EX2 PULS)

メーカー:カプコン / アリカ

ジャンル:3D対戦格闘

周辺機器:なし

『スト2』のディレクターである「西谷亮」氏が設立した会社アリカが開発を担当した『ストリートファイター』シリーズの外伝的作品です。

「ZN-1」と呼ばれるPSベースのアーケード基板で登場したため、プレイステーション独占のタイトルとなっています。

シリーズとしては初めてを3D化したタイトルで、新鮮なビジュアルが注目を集めました。

以降のシリーズでも、標準的なシステムとなる超必殺技を別の超必殺技につなぐことができる「スーパーキャンセル」や、ゲージを使用してガード崩しを行う「ガードブレイク」等、最近のシリーズでは基本となっている要素も初登場しています。

特に「エクセル」と呼ばれるコンボシステムを搭載した『EX2PLUS』は対戦バランスが良好で、未だにファンに愛されている「名作」です。

『ストリートファイター』本編シリーズには登場しない、『EX』シリーズ独自のオリジナルキャラクター達も印象的で、後に独立したタイトルである『ファイティングEXレイヤー』で再び集合しています。

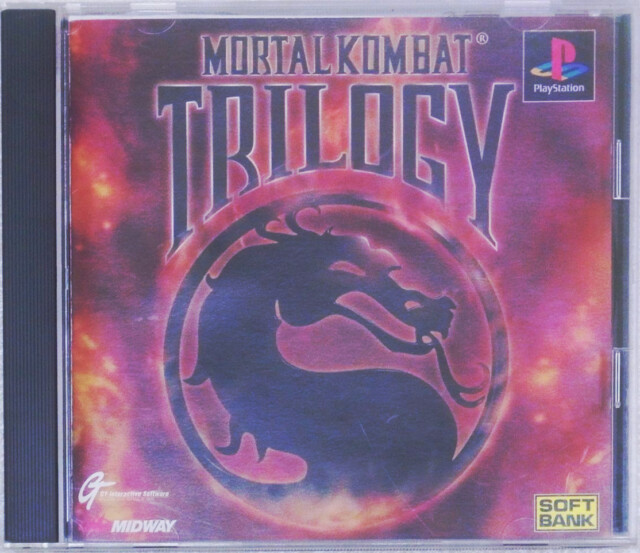

■『モータルコンバットトリロジー』

発売日 :1999年10月11日

メーカー: Midway / Avalanche Software

ジャンル:2D対戦格闘

周辺機器:なし

海外で大人気の2D格闘ゲームシリーズの3作目で、最終調整版としてリリースされました。

実写の俳優のモーションを直接取り込んだ特徴的なグラフィックと、過激でグロテスクなトドメ技である「フェイタリティ」が有名です。

シリーズの集大成ということもあり、過去作のキャラクターやボス専用のキャラクターを含め、総勢30人を超えるキャラクターを使用できます。

キャラクター数が多いこともあり、ボスキャラクターを除いては必殺技以外の性能が同一のため、対戦ツールとしては非常に入りやすい作品と言えます。

空中に浮かせることでコンボを行う「ジャグルコンボ」のはしりとなった作品でもあり、コンボゲームとしての側面も強く持っています。

以降のシリーズは実写から3Dポリゴンに移り変わっていき、以前は怪しげだったキャラクターデザインも洗練されていくことになります。

2023年には、シリーズの一新の意味合いを込めて『Mortal Kombat 1』として12作目にあたる作品をリリース、競技シーンでも注目のシリーズとなっています。

本作の開発をしたAvalanche Softwareは現在でも活躍しており、直近だと『ハリーポッター』シリーズのゲーム作品である「ホグワーツ・レガシー」の開発を担当しています。

シュミレーション・レースゲームの名作

■『ファイナルファンタジータクティクス』

発売日 :1997年6月20日

メーカー:スクウェア

ジャンル:シュミレーションRPG

周辺機器:なし

SFCで人気を博した『タクティクスオウガ』のクリエイター「松野泰己」氏が手掛けた『FF』シリーズの外伝作品です。

シリアスながらも重厚なストーリーと『タクティクスオウガ』から引き継がれた戦略性の高いシミュレーションバトルが特徴です。

『FF』本編シリーズから継承されている要素も数多く存在しており、「アクティブタイムバトル」をシュミレーション用に落とし込んだ「チャージタイム」システムや、プレイヤーの育成次第でキャラクターの役割が大きく変化するおなじみの「ジョブシステム」も存在します。

リメイク作品である『ファイナルファンタジー タクティクス 獅子戦争』は各種スマートフォンでもプレイできるため、遊びやすくなっています。

シリアスかつドラマティックな物語展開と音楽も魅力で、シリーズ外伝ながら根強い人気を誇る「名作」です。

本作のキャラクターデザインである「吉田明彦」氏は、大人気ゲーム『グランブルーファンタジー』や『ニーア オートマタ』も担当しており、その独特のタッチでFFシリーズ以外でも多くのファンを魅了しています。

■『スーパーロボット大戦α』

発売日 :2000年5月25日

メーカー:バンプレスト

ジャンル:シュミレーションRPG

周辺機器:ポケットステーション

数多くの人気ロボットアニメが参戦するクロスオーバーシミュレーションで、シリーズの中でも完成度が高いタイトルとして知られています。

シリーズの名物プロデューサーでもある「寺田貴信」氏が初めて総指揮を担当した記念すべき作品でもあります。

新しい戦闘演出や熟練度システムの導入により、プレイヤーの戦略性が大幅にアップしました。

本作から自社開発となったため、難易度やバランスがかなり見直されたことで初心者でも遊びやすくなっています。

参戦作品の豪華さに加えて、過去作シリーズの主人公達も登場し、古参ファンが思わず唸るストーリーの盛り上げ方が評価されています。

選択した主人公や、選択肢、やり込み次第で多彩に分岐するシナリオも非常に評価が高く、続編として『α外伝』やPS2にて『第二次α』と『第三次α』が登場しています。

PSのRPG『スーパーヒーロー作戦』の主人公もボス敵として登場しているのですが、根気よく説得することで前作の記憶が蘇り自軍に加わってくれます。その際のセリフは前作プレイヤーなら鳥肌モノです!

■『電車でGO!』

発売日 :1997年12月18日

メーカー:タイトー

ジャンル:鉄道運転シミュレーション

周辺機器:専用コントローラー

運転士となって鉄道をリアルに操作する鉄道シミュレーターで、実際の路線や運行ダイヤを再現しています。

ブレーキのタイミングや停車位置など細かい操作に重きを置いているため、まるで本物の運転を体験できる点が大きな魅力です。

アーケードでは、実際の運転車を再現した筐体となっており、鉄道ファンや電車好き子供たちから大きな支持を得ました。

PS版では、専用コントローラを使用することでアーケードと同様の操作体験をすることができたため、

102万本の売り上げを達成し、コントローラーが品薄状態になるなど一大ブームを築き上げました。

2020年には、PS4とスイッチにて最新作の『電車でGO!! はしろう山手線』が登場しました。

そのタイアップとしてスマートフォンのブラウザで本作のAC版が遊べるサイトも登場し、技術も車窓からの風景も大きく移り変わっていることを感じさせてくれます。

2025年現在、20年以上経過しているのにも関わらず、旧アーケード筐体が現役で稼働している施設があります。主に鉄道博物館や温泉旅館でその姿を確認することができます。

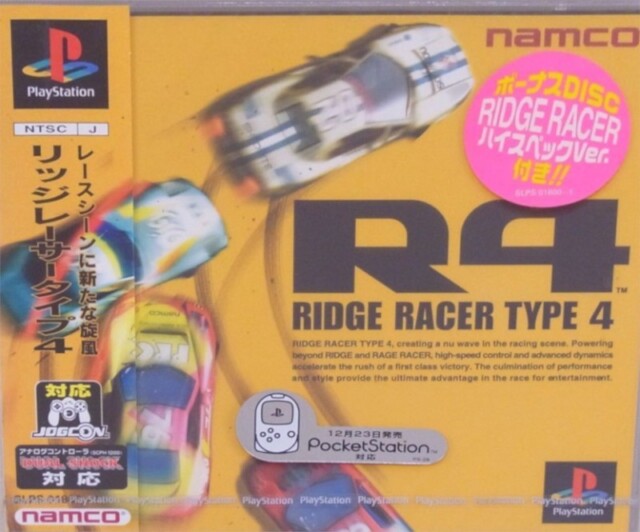

■『R4 -RIDGE RACER TYPE 4-』

発売日 :1998年12月3日

メーカー:ナムコ

ジャンル:レースゲーム

周辺機器:ネジコン、ジョグコン、マウス、DUALSHOCK、ポケットステーション

爽快感のあるドリフト走行を楽しめるシリーズで、アーケード版のない家庭用オリジナルとして登場した4作目です。

ハイセンスなゲームUIや演出に加えて、ドラマティックなストーリーが評価されているおり、全体を通してかなりオシャレな仕上がりです。

グラフィックもPS最高峰で、固定豊かなレースマシンはもちろん、路面や背景の描写まで細かく作り込まれています。

ハンドル型コントローラーとは違った独自の周辺機器『ネジコン』を用いることで、より細かなステアリングを可能としており、本作をやり込むには必須のアイテムといえるでしょう。

『グランツーリスモ』シリーズとは相反する、カジュアルな挙動でレースゲーム初心者でも入りやすく、シリーズの中でもストーリーや演出重視になっていることから、「最高傑作」とも名高い作品です。

おまけとして付属している、「ボーナスDISC」には初代「リッジレーサー」が収録されているのですが、フレームレートが60fpsになっておりグラフィックも強化されています。本作を実現するまでに至った技術力が遺憾なく発揮されています。

■『Twisted Metal』シリーズ

発売日 :1997年8月28日(EX)

メーカー:ソニー・コンピュータエンタテインメント / SingleTrac

ジャンル:カーバトル

周辺機器:なし

武器によって凶悪に武装された改造車を使った、他のレースゲームとは一線を画す魅力的なカーバトルゲームです。

優勝賞品としてあらゆる願いが叶うとされるバトルトーナメントを舞台に、個性豊かな車両とクセの強いドライバー達が火花を散らします。

ステージ上に配置されているアイテムや武器で車両を強化していき、ライバル達を蹴落とすゲームシステムはストレス解消にピッタリです。

ゲームが進むごとに、大量の車両が入り乱れるバトルロイヤルとなっていく仕様もPSの性能をバッチリ発揮しています。

日本ではあまり知名度はありませんが、そカオスな世界観と派手な演出から海外ではかなり人気があり、PS3時代までリリースされたタイトル総数はなんと10作品にも及びます。

2023年には、「ソニーピクチャーズ」からドラマ化もされており、PSを代表するタイトルであることは間違いないでしょう。

PS版の『スマブラ』風オールスターゲームには、本作の看板キャラクター「スウィート・トゥース」が参戦しています。しかし、日本ではほとんど展開されていなかった為「誰?」となった方も多かったのではないでしょうか?私はそれをきっかけにこのゲームを知りました(笑)

その他ジャンルの名作

■『どこでもいっしょ』

発売日 :1999年7月22日

メーカー: ソニー・コンピュータエンタテインメント / ボンバーエクスプレス

ジャンル: お話しゲーム

周辺機器:ポケットステーション(専用)

「ポケットピープル(通称ポケピ)」と呼ばれるかわいらしいキャラクターとコミュニケーションが楽しめる、癒し系の育成ゲームです。

プレイヤーはポケピ達に言葉を教えたり、一緒に遊んだりしながらゆるやかに生活を営みます。

小型のゲーム機とメモリーカードの特性を併せ持った周辺機器「ポケットステーション(通称ポケステ)」との連携を重視している作品で、ポケステ上で会話やミニゲームを行うこともできるため、タイトルの通り「どこでも」遊べるようになっています。

登場以降、白猫の「トロ」と仲間たちは大人気となり、プレイステーションのタイトルを紹介するPVに登場したり、各種メディアへの露出や他ゲームへのゲスト参戦しています。

現在でも、公式サイトでグッズを購入することができ、PSシリーズのマスコット的な存在となっています。

余談ですが、トロは1997年に公開された実写映画『ストリートファイター』のオリジナルキャラクター「キャプテン・サワダ」とやたらと絡みがあり、サワダ本人が「週刊トロ・ステーション」に何度も登場しています。肝心の『ストリートファイター』本編にも登場してほしいです(笑)

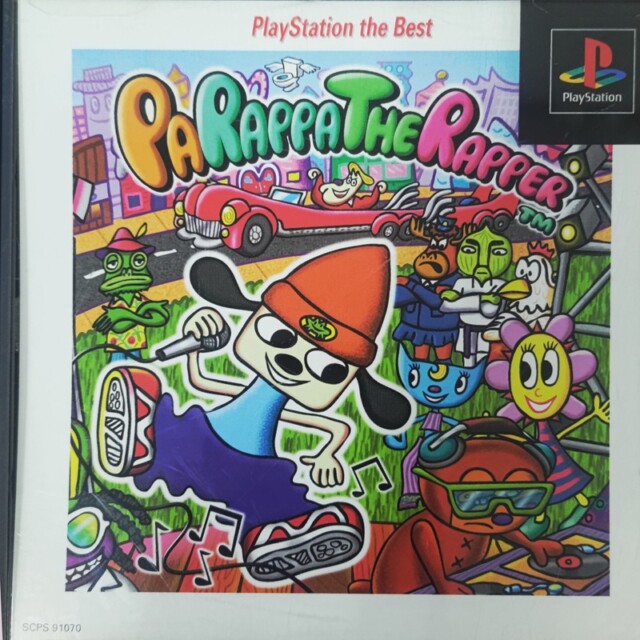

■『パラッパラッパー』

発売日 :1996年12月6日

メーカー: ソニー・コンピュータエンタテインメント / 七音社

ジャンル: リズムアクション

周辺機器:なし

リズムに合わせてボタンを押すという非常にシンプルなシステムのラップバトルをテーマにした作品です。

コナミの音楽ゲームブランド『BEMANI』と並んで、初期のプレイステーションを盛り上げた音楽ゲームといえます。

個性豊かなキャラクター達のイメージにピッタリな楽曲と、現実のラップバトルを彷彿とさせるアドリプの自由度が大きな話題を呼び、通常の音楽ゲームの型にはまらない、唯一無二のゲーム性となりました。

イラストがそのまま飛び出したようなペラペラなキャラクターデザインは斬新で、POPで独特の世界観となっています。

彼らの日常を描いた、テレビアニメも放送される等、初代プレイステーションを象徴するキャラクターとして活躍しました。

主人公の誕生秘話として「ラッパーのキャラクター」をたくさん書いてもらったところ、「犬」のキャラクターが居たため選ばれたと後のインタビューで語られています。他の候補には「エビ」もいたとか(笑)

■『カルドセプト エキスパンション』

発売日 :1999年5月1日

メーカー:メディアファクトリー / 大宮ソフト

ジャンル:TCGボードゲーム

周辺機器:マルチタップ、DUALSHOCK

『モノポリー』をベースとしたボードゲームにカードゲームの要素を合わせたシリーズのPS移植版です。

先に『セガサターン』で登場していた作品ですが、新カードの追加やバランスが良くなかったカード達が見直されたことにより、完成度が上昇し遊びやすくなりました。

イラストやフレーバーテキストの確認をじっくり行えるモードも実装され、カードの背景ストーリーも理解しやすくなっています。

同系統のシステムを持つスクウェア・エニックスの『いただきストリート』シリーズと同様で、占領した陣地から儲けるの爽快感は変わらず、手札やダイス運を考慮した戦略やモンスター配置などカードゲーム的駆け引きの要素でファンを多く獲得することになります。

もちろん、「マルチタップ」を使用した4人対戦プレイにも対応してます。

1試合のボリュームが大きい作品なので、大人数で集まった際にゆっくりワイワイと楽しみたい「名作」になっています。

全体的にカードバランスは見直されたものの、最強のドローカードである「リンカーネーション」は依然として未修正であり、お手軽「6枚ドロー」を可能としているTCGプレイヤーなら震え上がるであろう壊れカードです(笑)

■『俺の料理』

発売日 :1999年9月9日

メーカー: ソニー・コンピュータエンタテインメント / アージェント

ジャンル:料理アクション

周辺機器:DUALSHOCK(専用)

テンポ良く料理を作り続けるユニークなアクションゲームです。

アナログスティックをふんだんに使った操作で、オーダーに応じて素早く調理を行っていきます。

一つ一つの調理は簡単で一見カジュアルに見えますが、次々と来る注文をこなす忙しさがゲーム性を高めています。

提供する料理が評判される仕様で、来店するお客様によっても反応がことなるので、客層に合わせて如何に手を抜くかも勝負の鍵になります。

対戦プレイも熱く、効率よく調理することで両替や害虫駆除、果てには食い逃げ追跡といった「おじゃま要素」を送ることができます。

調理という身近なテーマをゲーム化したアイデアが斬新ながらも、独特のキャラクターデザインやミニゲームの豊富さも含め、知る人ぞ知る「名作」となっています。

個人の思い出として、このゲームを極めてしまった友人に対戦プレイをお願いされたことがあり、最高効率から繰り出されるお邪魔ラッシュでボコボコにされた経験があります(笑)

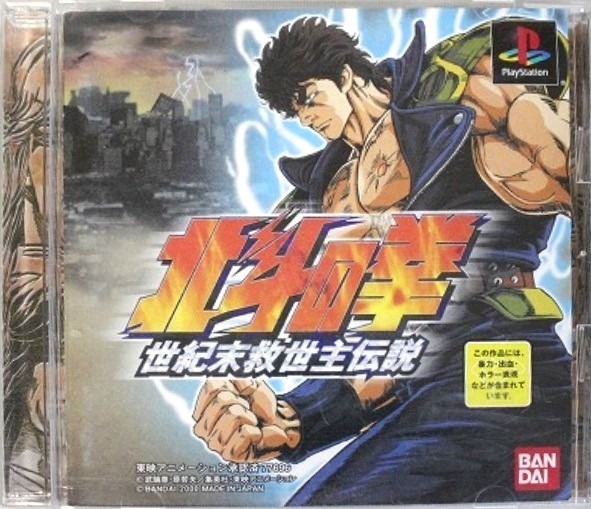

■『北斗の拳 世紀末救世主伝説』

発売日 :2000年10月26日

メーカー:バンダイ / ナツメ

ジャンル:世紀末無双アクション

周辺機器:なし

ジャンプの有名作品である「原哲夫」氏原作の『北斗の拳』を題材としたキャラクターゲームです。

アニメ版の声優が参加しており、3Dで表現される北斗神拳の奥義やバイオレンス表現の再現度はアニメさながらです。

ファンにとっては馴染みの深いキャラクターや必殺技が多数登場し、「秘孔&リアルタイムあべしシステム」によるバリエーション豊かなザコキャラの「やられモーション」を楽しむことができます。

注目すべきは、おまけモードに収録されている「世紀末シアター」で、原作をなぞったムービーの登場人物やセリフを好きなよう設定できるものです。

例えば、原作で有名な種もみのおじいさん「ミスミ」に「ケンシロウ」が非道な行為を行うシーンに作り変ることができ、爆笑必須のギャグシーンをプロデュースできます。

開発者たちの愛情あふれる「名(迷)作」といえるのではないでしょうか?

本作を開発した「ナツメ」は、数多くのキャラクターゲームの開発を担当しており、特に「ガンダムの格闘ゲーム」の評価が非常に高いことで知られています。

年代別に見るプレイステーションの進化

長いもので5世代にもわたって展開している『プレイステーション』シリーズですが、どのような特徴があったでしょうか?

ここからは余談として、どのような変遷を辿り、どういった名作があったか簡単に振り返ってみようと思います。

初代プレイステーションの革新

■アクションゲームの台頭

3Dグラフィックの表現力が向上したことで、立体的なアクションゲームが続々と登場しました。

ゲーム業界としては新しい試みが多く、カメラワークや操作体系の研究が盛んに行われ、独自のプレイ感覚を持つ作品も増加。

挑戦的なタイトルがファンを獲得し、シリーズ化の礎を築く作品も多く生まれました。

■RPGの黄金時代

ムービーシーンの大幅強化などによって物語表現がよりドラマチックになり、多くのプレイヤーに深い感動を与えました。

■リアル趣向の本格レースゲーム

ポリゴンによる車体やコースの描写が進化し、実車に近い操作感覚を再現するレースゲームが増加。

『グランツーリスモ』や『ニードフォースピード』シリーズの登場によって、挙動のリアルさとビジュアルクオリティが評価され、レースゲームの新たなスタンダードが確立されました。

ドライビングテクニックの習得が重要視されることで、より深い遊びが追求されるようになりました。

■大流行した音楽ゲーム

斬新な入力デバイスとリズム要素で、音楽ゲームが一躍注目を集めました。『パラッパラッパー』や『ビートマニア』シリーズなどがその代表で、リズムに合わせてボタンを押すだけでなく、楽曲の世界観を視覚的に表現する仕組みが人気を呼びました。

単純な操作の中に奥深いタイミングやテクニックが存在し、多くの人が夢中になりました。

■CD媒体によるムービーシーン

CD-ROMを活用することで大容量のムービーシーンがゲーム体験を一新しました。

ストーリーに合わせて挿入される美麗な映像は、まるで映画を観ているかのような没入感をプレイヤーに与えました。

従来のROMカートリッジでは難しかった長編ムービーやフルボイス化が実現したのも、初代プレイステーションの革新的な点の一つです。

PS2・PS3の名作と進化

プレイステーションは初代からPS2、PS3へと世代交代する中で、表現力や処理能力が飛躍的に上がってきました。

特にPS2は『DVD』媒体を採用することで、その普及に大きな影響を与えたことは間違いないでしょう。

開発者側はよりリアルなグラフィックや大容量のデータを活用できるようになり、『プレイステーションネットワーク』を実装し、オンライン要素を取り入れるなど大きく進化を遂げました。

機種が進化するたびに、人気シリーズの最新作と新たな名作が生まれ続けてており、プレイヤーの期待を常に上回る体験を提供してきた歴史があります。

■『グランツーリスモ』シリーズ

リアルな車両挙動やグラフィックの美しさが魅力のレースシミュレーターで、PS2・PS3でも進化を重ねました。

車好きから絶大な支持を受け、実在の自動車メーカーとのコラボレーションなども充実しています。

オンライン対戦により、全国のプレイヤーとのレースが実現し、競技性も高まりました。

そして、2023年にはゲームを通じて、プロレーサーになることができたという「実話」をもとにした映画も公開されました。

■『キングダムハーツ』シリーズ

ディズニーキャラクターとファイナルファンタジーの世界観が融合した夢のRPGプロジェクトとして話題をさらいました。

PS2登場以来、そのグラフィックの美しさやアクション要素の完成度で多くのファンを獲得。

物語はシリーズを重ねるごとに奥深くなり、キャラクター同士の絆やドラマ性が際立っています。

■『モンスターハンター』シリーズ

巨大なモンスターを狩る協力プレイが醍醐味のアクションゲームで、PS2で初登場しました。

その後、携帯機である『PSP』で登場し、学生を中心とした若いプレイヤーの間で爆発的にヒット。

ローカルプレイやオンラインプレイを通じて、パーティメンバーと戦略を練りながらモンスターに挑む面白さが人気を集めました。

武器や防具の強化、奥義的なアクションの習得など、長期的にやり込める要素が多いシリーズです。

■『メタルギアソリッド』シリーズ

映画的な演出やステルス要素をさらに進化させ、PS2やPS3ではグラフィック表現にも磨きがかかりました。

リアルタイムカットシーン導入や敵兵の行動パターンもバリエーション豊かになり、戦場の臨場感が大幅にアップしました。

企業コラボレーションも積極的に行うようになり、「カロリーメイト」をはじめとしたおなじみの飲食物の登場は話題を呼びました。

シリーズ特有の社会問題を絡めたシナリオも評価され、ゲームを超えたエンターテインメント作品としての地位を確立しました。

■『グランドセフトオート』シリーズ

広大なオープンワールドを自由に行動できる高い自由度が魅力のシリーズです。

作品自体はPS1時代から登場していたものの、PS2以降の世代で登場した『III』で世界的なヒットを記録しました。

犯罪やカーチェイスなど過激な内容が注目される一方で、ギャングの抗争に翻弄されるドラマ性と作り込まれた街並みは圧巻です。

オンラインモードも加わり、フレンドと一緒に自由気ままなプレイを楽しめる点が長きにわたって人気を支えています。

最新機PS5の今後の動向

さらに最新ハードとして登場したPS5では、4K解像度やレイトレーシングをはじめとする最新技術がふんだんに取り入れられています。

超高速SSDによってロード時間の短縮が実現し、より没入感を高めたゲーム体験が可能になりました。

『PlayStation VR』を使用した、体感ゲームや仮想現実との連携技術も注目されています。

オンライン環境も一段と整備され、マルチプレイの快適さやコンテンツの拡充で今後の盛り上がりにも期待が高まっています。

また、サブスクリプションである『プレイステーションプラス』が充実したことで、過去の名作が特典として配信されたりしています。

■『進化した高画質ゲーム』

PS5のスペックを活かし、細部まで描き込まれた高画質な作品が増えました。

高性能なゲーム用PCと遜色ないマシンパワーのおかげで、専門知識を必要とせずとも同様の作品を遊べるようになりました。

キャラクターの表情や背景のライティング表現が格段にリアルになり、ゲームによっては実写とも見間違うレベルのクオリティです。

こうした映像的進化により、ゲームの世界観やストーリーへ深く没入できるようになりました。

■『オープンワールドの名作』

PS5の処理能力によって、広大なフィールドをシームレスに探索できるオープンワールドゲームがさらに増えています。

PS独占ソフトだと『Horizon Zero Dawn』等が挙げられます。

遠景まで精細に描けるようになり、リアルタイムで変化する天候や時間帯など表現の幅が広がりました。

移動や戦闘の状況をシームレスに切り替えられるため、ロード時間等の問題が払拭され、ゲーム全体のテンポも向上しています。

■『進化するオンラインマルチプレイ』

高速通信とサーバー技術の進歩で、オンラインマルチプレイの快適さが格段に上昇しました。

協力プレイや対戦プレイ、コミュニティ機能の充実など、プレイヤー同士のつながりを深める仕組みが豊富に用意されています。

また、タイトルによってはPCや他のゲーム機とも、通信することができる「クロスプレイ」の試みも広がっており、好みのプラットフォームで遊ぶことができるようになりました。

ジャンルを問わず、多様なオンラインモードが提供されることで、ゲームの寿命も延びる傾向にあります。

■『e-sportsでも注目のタイトル』

PS5ではFPSや格闘ゲームを中心に、e-sportsとして注目を集めるタイトルも続々と登場しています。

ハード性能の高さによって安定したフレームレートや短いロード時間が実現し、真剣勝負に適した環境が整っている点も特徴です。

大会の規模も世界的に拡大し、プロリーグや大規模イベントが開催されるなど、競技シーンが一段と盛り上がっています。

最近では、競技格闘ゲームの祭典である『EVO』が日本でも開催されるようになり、日本のプロゲーマーにも注目が集まっています。

まとめ―名作を振り返って

プレイステーションは、ゲーム世界におけるエポックメイキングな存在として、その歴史を塗り替えつつあるハードです。

初代プレイステーションの登場以降、数々の傑作を世に送り出し、ゲーム文化を大きく発展させてきました。

今後も次々と登場する技術革新やオンラインサービスの充実によって、私たちが体験できるゲームの幅はますます広がることは間違いないでしょう。

どの世代においても、開発者たちは新しい表現手法やプレイスタイルを模索しながらプレイヤーの期待に応え、さらなる進化を続けていくことを願っています。

そんな未来の新作に思いを馳せながら、この機会に過去の名作をもう一度楽しんでいただければと思います。

また次回お会いしましょう!さよなら、さよなら、さよなら~

◆書いた人◆

ワープ加藤

BEEPコンテンツチームの洋ゲー好きライター。初めて買ってもらったPSソフトは『キティ・ザ・クール!』。『バイオ1』の腕前が無限ロケランが朝飯前くらいのちょいウマ。

レトロゲーム・レトロPC専門店BEEPではプレイステーションシリーズの買取を強化しています。プレイステーションに関するコレクション整理・売却をお考えでしたらぜひご相談ください!

プレイステーションの買取については以下のページをご参照ください。