遊戯王とゲームボーイの歴史

こんにちは、BEEPスタッフです!

※本記事は、2025年2月27日発売の『遊戯王 アーリーデイズコレクション』の内容を含みます。

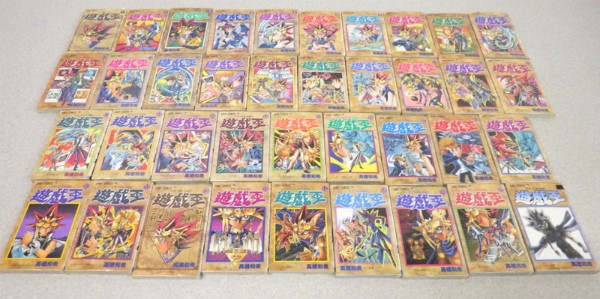

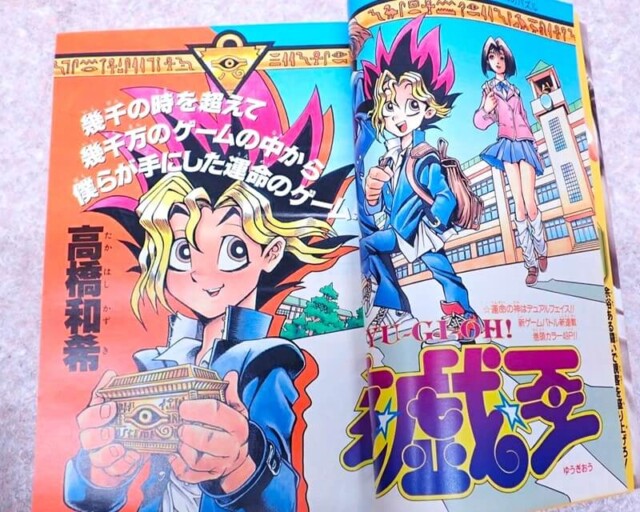

「高橋和希」先生原作の『少年ジャンプ』の人気漫画シリーズ『遊☆戯☆王』は、もはや国民的タイトルと言えるでしょう。

特に、作品中のカードゲームを再現した、コナミの『遊戯王OCG(オフィシャルカードゲーム)』は原作やアニメの人気を支えつづけています。

2024年には25周年の節目を迎え、更なる盛り上がりを見せました。

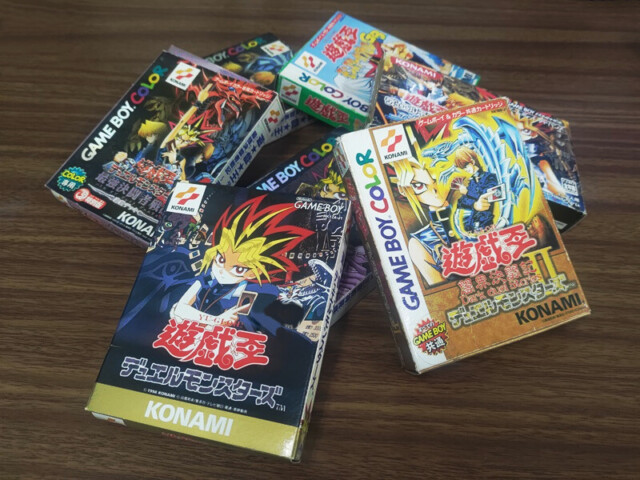

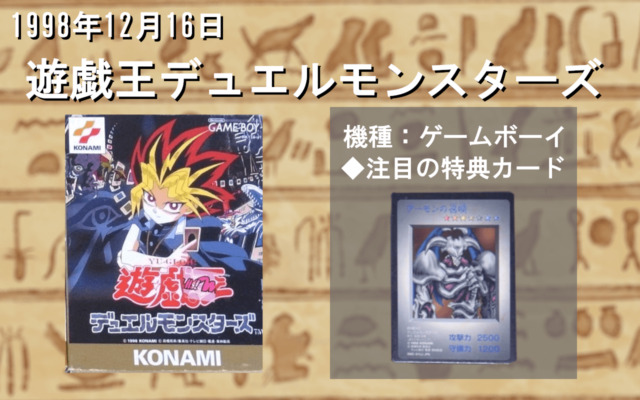

OCGも元をたどれば、1998年に『ゲームボーイ』で登場した、『遊戯王デュエルモンスターズ』がすべての始まりでした。

1998年頃から2004年頃にかけて多くの作品が登場し、メディアミックスの要として大きな存在感を放つことになります。

弊社はレトロゲームを得意としているので、BEEP流と称して『遊戯王』の歴史を『ゲームボーイ』の観点から遡ってみたいと思います。

当時を思い出す懐かしの情報や思い出、個人的なエピソードを交えつつ紹介して行きたいと思います。

この記事を読んで、「本作を遊んでみたい!」と感じた熱き決闘者(デュエリスト)に向け、攻略情報も記載しているのでよければチェックしてみてください。

原作とゲームの関連性

■伝説の始まりは

ゲーム『遊戯王デュエルモンスターズ』は、原作の「遊闘9・10 『牙を持つカード』」で登場した『マジック&ウィザーズ』をモチーフにした作品です。

当時ブームとなり始めていた、元祖TCG『マジック:ザ・ギャザリング』をモチーフにした、オリジナルのカードゲームでした。

人気キャラクターである、ライバル「海馬瀬人」が初登場したのもこの回からになります。

知らない方向けに補足しますと、初期の遊戯王は主人公の「遊戯」の周りで流行している遊びやホビーを中心とした学園ドラマでした。(通称:学園編)

リアルタイムで流行しているものをオマージュしたアイテムが沢山登場し、流行がゆえにトラブルに巻き込まれていくという展開を取っていました。

連載当時の流行ホビー『デジモン』や『ハイパー・ヨーヨー』のようなネタはもちろん、TRPGや格闘ゲーム、アメトイやガシャポンまで多岐にわたります。

また、ナイキの人気スニーカーモデル『エアマックス』のような趣向品も登場し、時事ネタにも事欠きません。

※「東映」アニメオリジナル回では、カシオの腕時計『G-SHOCK』のネタもありました。

■アニメとのタイアップ

1998年には、東映によって『遊☆戯☆王』(通称:東映版)として「学園編」のアニメ化がされました。

アニメオリジナル回では大々的にカードゲームを取り上げたり、カードダスでカードを販売も行うなど、メディアミックスを展開します。

この際に名称が『デュエルモンスターズ』と改められることになります。

しかし、原作の少ない描写からカードゲームにした結果、ルールがアバウトな状態になってしまい、

アニメ自体もフィーリング強めの「とんち合戦」で、対戦ゲームとしての厳格なルールがわからない問題を抱えていました。

※フォローすると連載中期にルールが改められるまでは、原作も同様の状態だったので仕方のない部分が大きいのですが…

1998年10月には東映版が放送終了。

そのまま下火になっていくかと思いきや、同年12月にコナミがリリースしたGBの『遊戯王DM1』がまさかの大ヒットを記録!

その結果、2000年からはカードゲームを主軸に置いた『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』(通称:テレ東版)へと変遷していきます。

■全国大会の開催と盛り上がり

そして、1999年3月6日に東映版の『劇場版 遊☆戯☆王』の公開と同時に、コナミから『遊戯王OCG』が先行リリースされました。

3月18日には一般流通も開始され、ゲームの大ヒットを基軸に爆発的に流行することなります。

1999年8月26日には、東京ドームにて『決闘者伝説 in TOKYO DOME』が開催され、ゲームとOCGの全国大会も行われました。

予想を超える入場者数で大混乱となり、予定されていた限定パックが発売中止される大事件となりました。

その様子はニュースでも報道され、社会現象になっていたことを感じさせるエピソードです。

■OCGと連携した豪華限定カード特典

以降、OCGの展開に合わせてゲームをコンスタントにリリースしていくことになり、その度にゲーム限定カードが付属することになります。

初回特典・予約特典が別で設定されている場合があり、それによって手に入れられるカードの種類やレアリティが変わることもありました。

アニメで登場した目玉カードが付属することも多いため、カードの為にソフトを買ったプレイヤーが大半だったのではないでしょうか?

ゲーム史においても、「同じゲームを複数買う」という独特の文化を形成したシリーズでしょう。

遊ぶ上での注目ポイント

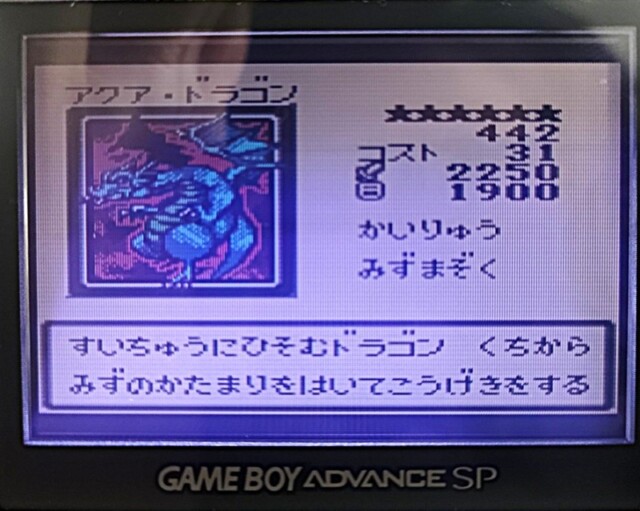

◆ゲーム独自のフレーバーテキスト

OCGカードに付与される解説やストーリーとは異なり、ゲームオリジナルのテキストが書かれていることがありました。

これはスタッフの遊び心も感じられる部分で、カードイラストと噛み合わないユーモラスな内容が盛り込まれている例もあります。

OCGではフレーバーテキストのない、効果モンスターや融合モンスターについても知ることができるのは、マニアにはありがたい情報です。

攻撃方法や生態等のどのようなモンスターなのか理解できる手がかりになっています。

OCGの初期カードは「いがいにつよい」や「きをつけろ」といった「てきとうすぎる」個人の主観の文章が多いので、ぜひチェックしてみてください。

◆コナミらしい良質なBGM

遊戯王のGB版の初代めっさ懐かしかった!!

— 光のレトロゲーマー戦士ツバキ (@TsubakiChoco) June 12, 2022

BGMとか当時にしてはすごく出来がよかったのかな?

昔ブルーアイズ欲しさに海馬に100勝したのはいい思い出w#レトロ #遊戯王#ゲームボーイ pic.twitter.com/at9gnOHm5p

コナミが手がけるゲームの魅力のひとつにBGMの完成度の高さがありますが、『遊戯王』シリーズの携帯機タイトルでもその特色がよく生かされています。

主要キャラになると専用BGMがついており、シリーズが進むとBGMのアレンジが流れたりするので、やり込んでいる人ほど得られる感動もあります。

「コナミ矩形波倶楽部」のARYこと「有山 尚光」氏や『メタルギアソリッド』シリーズの作曲家「日比野 則彦」氏をはじめ、

後に登場する大人気シリーズ『遊戯王タッグフォース』のBGMを担当している「古澤 敏久」氏等、コナミの歴史を語るには外せないコンポーザーたちが関わっています。

『真DM』や『DM3』の「ヘイシーン」戦の曲は非常にカッコいいので、私のお気に入りのBGMの1つとなっています。

◆ハイクオリティなグラフィック

「高橋和希」先生の原作イラストを、少ない色数のドット絵ながら、高い精度で再現している部分も評価したいです。

モンスターに関しても、初期の作品はゲーム独自のイラストとなっていたり、OCGとの違いを楽しむことができます。

後半の作品は、現実のカードと遜色ないイラスト再現をおこなっており、グラフィッカーの仕事ぶりは賞賛に値します。

また、ジャンプで募集された「オリジナルモンスターコンテスト」で入賞した少年たちのイラストを、プロの解釈でドット化しているのもGOODです!

ゲームのオリジナルイラストは派生作品の『遊戯王ラッシュデュエル』にて採用され、一部の古参ファンが歓喜しました。

◆デュエルシュミレーターとしての進化

シリーズが進むにつれて、OCGとの関係も意識されるようになり、実際のルールに沿って遊ぶことができるようになりました。

その流れを汲んで、世界大会公式ソフトとして『エキスパート』シリーズや『WORLD CHAMPIONSHIP』シリーズがリリースされていきます。

また、年度ごとにリリースされている強みを生かして、当時のレギュレーションやルールで遊ぶことができるのは往年のプレイヤーとしてはうれしいポイントですね。

自分の好きな時代のカードプールで、囲碁将棋のような普遍的な遊び方をするにはもってこいと言えます。

このような遊び方を界隈では「ゲートボール」と呼ばれ、現代の複雑なゲームに辟易したプレイヤーの拠り所になっています。特に「東大のデュエル部」が考案した「04ミラーマッチ」は非常にバランスが取れており、現代では味わえない面白さが詰まっています。

GB遊戯王デュエルモンスターズシリーズ

■遊戯王デュエルモンスターズ

記念すべき1作目であり、先述の通りOCGリリースの立役者となった作品です。

同時期に発売された名作『ポケモンカードGB』を圧倒し、なんと「161万本」も売り上げました。

※この時点で紙と同じルールで遊べていた『ポケモンカードGB』が不憫でなりませんね…

このゲームの発売から、約2か月後にOCGがリリースされるのですから、仕事の速さには驚かされてしまいます。

付属カードは、OCGのプロトタイプとも呼べる「コレクターズカード」が10種類中ランダムで3枚封入していました。

◆OCGの基礎となったゲームシステム

GBの初代遊戯王のゲーム制限とかないからマジで世紀末のバランス pic.twitter.com/dqkl6rv8w2

— サンリズ (@masanlis) July 7, 2022

攻撃表示・守備表示の攻防や、魔法カードでのモンスター強化といった要素を取り入れることで、原作の雰囲気がしっかりと再現されています。

カードが1枚ずつしか出せないのも、原作初期の再現となっており趣深いです。

モンスター同士を重ねることで「融合」できるシステムも今作から登場し、初期のゲーム作品ではおなじみのシステムとなりました。

致命的な部分として、罠カードの存在がないことが挙げられ、高い攻撃力で攻撃し続ける単調さで戦略性があまりないのが問題点です。

特定のカードのバランスやゲームテンポの悪さといった、荒削りで不便な部分も目立ちます。

具体的には、同じカードが何枚でも入れられることや、1枚で5000ポイントのダメージを与えられる等のテストプレイ不足な「大味」すぎるバランスです。

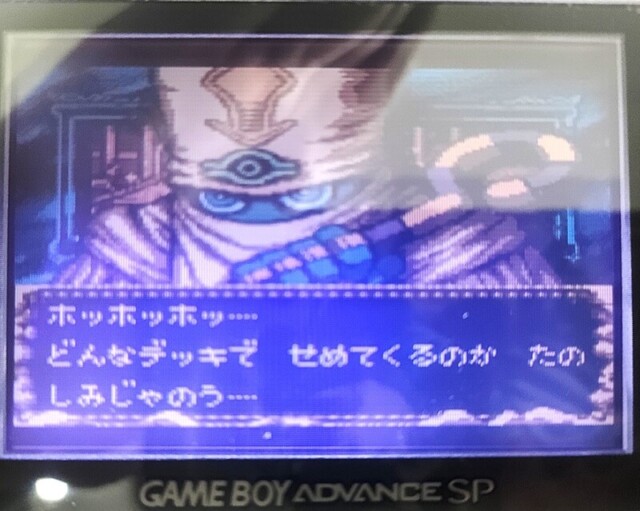

◆原作にも逆輸入された「オリジナルキャラクター」

本作に登場した、「シモン・ムーラン」は後に原作の「記憶編」の重要キャラクターとして登場します。

名前の元ネタは、『遊戯王DM』シリーズのプロデューサーである「下村聡」氏だと思われます。

他にも「バトルシティ編」の重要キャラクター「イシズ・イシュタール」の元ネタである、「イシズ・イシュタル・ナオミ」も続編の『遊戯王DM2』に登場しました。

両者ともまったく違う設定のキャラクターとして登場しているので、ある意味新鮮な気持ちになれるかもしれません。

◆「裏技」にまつわる話

GB初代遊戯王ではな

— なかじま+ (@Nakajimaplus6) September 9, 2024

当時の子供達は血眼になってこのカードを捜し、そして奪い合っていたのじゃよ

いやいや、ホントじゃって pic.twitter.com/bBRXh1dG5c

本作と『遊戯王DM2』固有の「通信融合」と呼ばれる裏技があり、特定のモンスターと《チェンジ・スライム》をセットで通信交換することで、融合先のモンスターを手に入れることができる裏技がありました。

※《チェンジ・スライム》は入手難度が高いカードなので、これを実行できたプレイヤーがどれほどいたかはわかりませんが…

また、数十年にもわたって「一度クリアするとデータが消せない」やり直しの効かない仕様だと思われていたのですが、

有志のカセット解析から、特定のコマンドでタイトルで入力することで初期化できることが判明しました。

未だに熱量の多いファンがいると思えば素晴らしいことですが、このレベルになると恐怖してしまします…

セーブデータ削除コマンド「↑、B、↓、↓、→、↑×4、B+↓」

■遊戯王デュエルモンスターズII 闇界決闘記

前作から早半年で登場した続編で、『ゲームボーイカラー』の登場に合わせてカラー対応ソフトとしてリリースされました。

待望の罠カードの追加や、非常に難しい条件ではありますが儀式召喚を行うこともできます。

デッキキャパシティによる構築制限やOCGのカード左下のパスワード入力に対応する等の要素が追加されました。

これにより、強力カードをたくさん使うためには、対戦してポイントを貯める「稼ぎ作業」を強いられることになります。

本作から付属カードがOCGのカードになっており、前作に引き続き10種類中ランダムで3枚封入となっています。

また、攻略本にも特典カードが付属するようになり、上下巻に「エクゾディア」の両腕がそれぞれ付属していました。

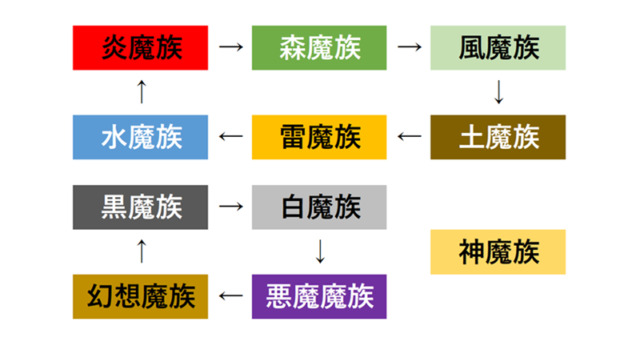

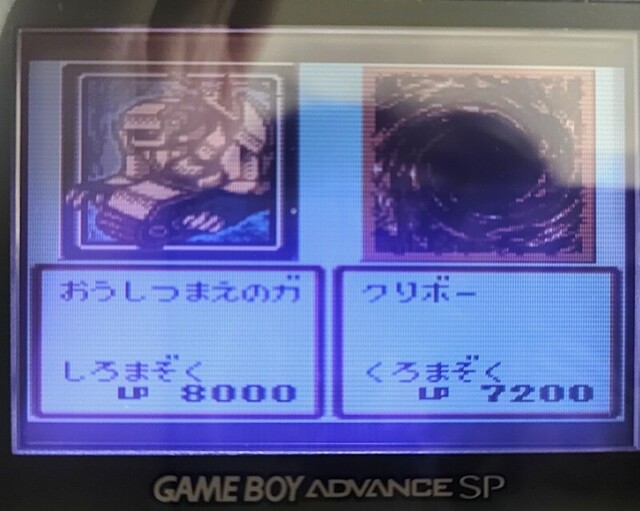

◆伝説のシステム「召喚魔族」の登場

原作の「遊闘60『挑戦!!!』」にて遊戯の祖父「武藤双六」の口から語られた、属性相性をゲームに組み込んだシステムです。

原作においては「王国編」に入ってすぐに忘れ去られた設定ですが、ゲームでは長きにわたって付き合うことになります。

上記に示された相性の有利不利によって、ステータスにかかわらず一方的に戦闘破壊することができます。

この仕様によって、前作の問題点だった攻撃力だけのゲームではなくなりましたが、プレイヤー達は別の悲しみに苛まれる結果となりました。

「白魔族」の《青眼の白龍》を召喚して安心と思いきや、「黒魔族」の《クリボー》に手も足も出せずに敗北して怒り心頭になった少年時代が懐かしいです(笑)

◆カラーを逆手に取った「色違いモンスター」

前作のカード収録枚数が「365」枚に対して、今作は「720」と倍近く増えていることも進化を感じます。

実はこれには「からくり」があり、カラーに対応したことによって「同じデザインで色が違う」モンスター追加する水増し商法でした。

その数は100枚と、ちょっと多すぎるんじゃないかという数です。

デザインの使い回しという悲劇的な出生のため、現在では存在理由を失っており、ファンの間では語り草となっています。

OCGにおいて、色違い元の中でもサポートの手厚い《ワイト》や《クリボー》と比較され、酷い色違い格差から「逆だったかもしねぇ・・・」とよくネタにされます。

◆赤外線の秘密とは…!?「D-トランス」システム

『ゲームボーイカラー』の「赤外線通信ポート」を利用した「D-トランス」を使うことで、カードを入手できるシステムもありました。

ただし、ステータスの低いカードばかり手に入るので、はっきり言って実用性はありませんでした。

なお、本作の後にリリースされたPSの『封印されし記憶』では、『ポケットステーション』を使用した同様のシステムがありました。

こちらは「使わないとクリアは相当難しい」といわれるほどの、強力カードが目白押しとなっています。

手に入るカードは《ワイト》《クリボー》《ゾーン・イ-ター》の三種類で、わざわざ通信したプレイヤーへの配慮を一切感じない厳しさはレトロゲームらしいですね。

■遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨

ゲームボーイカラー専用ソフトにパワーアップし、上級モンスター召喚の生贄や伏せカードシステムを取り入れ、かなりOCGに近づきました。

効果モンスターの登場により戦略性が上昇、OCGでは効果がなかったモンスターもフレーバーを生かした効果を持っていたりします。

ゲームテンポの改善やデッキ構築の幅も広がり、全体的にブラッシュアップされ、シリーズ屈指の名作となりました。

BGMもパワーアップし、『封印されし記憶』のGB仕様アレンジは一聴の価値ありです!

原作でも登場した「神」のカードを匂わせるサブタイトルですが、エンディングに少し登場する程度で本編にはまったく関係がないという肩透かしが起きることに!

特典カードが8種類に減少していますが、《磁石の戦士》のような3枚で1枚のようなカードが収録されている影響で組み合わせによっては使えない事態になることも。

初回特典と予約特典が追加されたことにより、多くのプレイヤーの財布に《大寒波》が訪れました。

◆「コンストラクションモード」の面白さ

デュエルで勝利すると得られる「コンストラクションパーツ」をつかってゲーム独自のモンスターカードを生成できるモードです。

上半身と下半身のパーツを組み合わせて、ゲーム独自のモンスターを作り上げます。

ステータスが優秀なモンスターを多くいるため、ゲーム終盤になるとデッキの大半がコントラクションモンスターばかりになってしまうのは、既プレイあるあるですよね。

近年では、OCGでカード化されている組み合わせも登場しており、本作を象徴するシステムと言えます。

2025年4月号の『Vジャンプ』には、コントラクションモンスター『心を凍らせるスノークリスタル』がプロモカードとして付属しています。今後とも増えていきそうで古参ファンとしてはうれしいです!

◆原作さながらの強力モンスター《進化の繭》

原作を思わせる、ゲームオリジナル効果が追加されたモンスターも多く収録されているのですが、特に強力なのが《進化の繭》です。

OCGにおいては、非常に召喚が難しいモンスターである《グレート・モス》ですが、ゲームでは1ターンごとの自動進化となっています。

そのため、《進化の繭》を2ターン放置するだけで、攻撃力3500の《究極完全態・グレート・モス》が出現します。

OCGでも、そのくらい簡単にしてくれればよかったのですが…

やり込みプレイヤー同士の対戦では《地雷蜘蛛》と合わせて必ず採用されるので、それら「森魔族」対処のための「炎魔族」の採用は重要です。

◆CPUが圧倒的有利の「理不尽」仕様

本作から、《サンダー・ボルト》や《心変わり》といった強力なカードは1枚しかデッキに入れられない「制限カード」のルールがあります。

※OCGで言うところの、リミットレギュレーションに相当するルールです。

しかしながら、後半に登場するCPUはそれらの制限カードを「無制限」に3枚使用してくることになります。

モンスターを展開しすぎると、あっというまに返されてしまったり、強力モンスターを奪われるため、CPUのズルをケアするプレイングや構築が必要になります。

以降、シリーズ定番の「理不尽な難易度の吊り上げ」要素として、新作が出るたびにプレイヤー達をげんなりさせる要因となりました。

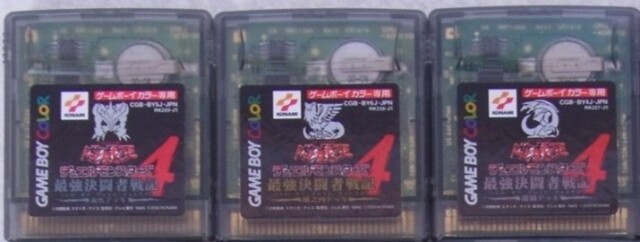

■遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記

GBにおける最後の『遊戯王』作品で、『ポケモン』の販売方式を倣ってバージョン別の販売となっています。

バージョンごとに特典カードも異なっており、「海馬デッキ」には当時の人権カードである《ブラッド・ヴォルス》が収録されており、多くのOCGプレイヤーがランダム封入の「沼」に引きずり込まれました…

「神」のカードの話題性と、人気が絶頂だったことが合わさり「250万本」を売り上げ、最も売れたキャラクターゲームとして名を残します。

その記録は破格のもので、2020年に『桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~』がリリースされるまで、長きに日本におけるコナミの売上トップのタイトルとして君臨していました。

◆遊戯、海馬、城之内の3バージョン販売

原作でメインとなる3人の決闘者をモチーフにしたバージョン分けがされていますが、これが本作の最大の問題点になっています。

特定のキャラでしか使えないカードがあるのは、原作再現と言えなくもないのですが、

ゲームに必須の汎用的なカードにまで強引に制約を課しているため、バージョンごとの格差が露骨です。

主人公の「遊戯」がかなり不遇であり、優秀な罠カードがほとんど使えない為、対戦プレイはもちろん通常プレイもかなり難易度が高いです。

その結果、他のバージョンに比べるとかなり不利という、「主人公が最弱」という冗談ではすまない事態になっています。

強さ順が、城之内>海馬>遊戯となっており、原作とはまったく逆の力関係になっているのもツッコミせざるを得ないポイントでしょう。

◆誰もが欲した「神」のカード

前作で匂わせていた、「神」のカードこと「三幻神」も待望の実装となりました。

本作の特典カードもそれぞれのバージョンに対応した「神」のカードが付属しており、売上に大きく貢献しました。

あまりの強力さから、OCGでは使うことができないカードだったので、せめてゲームで使うことを楽しみに遊んでいると「罠」があります。

なんと、「神」のカードは他バージョンからの交換でしか入手できないという「とりかえっこプリーズ」方式でした。

泣く泣く、別バージョンを購入したという方もいたのではないでしょうか?

OCGで「三幻神」の3枚が実際の対戦で使えるようになったのは、2012年になってからのことでした。実に12年もの間焦らされ続けたファンの喜びは計り知れません。

◆「攻撃力1350」ラインの再評価

❰ ❱

— YuGiOh News (@YuGiOhNewsTCG) November 4, 2024

The OCG is launching a campaign where winners can snag a limited edition game mat to celebrate the release of the new game, “EARLY DAYS COLLECTION”❗️

The Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION is set to drop on February 27, 2025#遊戯王… pic.twitter.com/OromPIAzOf

本作を語る上で、虚弱な攻撃力からOCGで見向きもされなかったモンスターたちが輝いたことでしょう。

OCGにおいて、優秀なステータスを誇っていたモンスターは軒並み、レベルの星が上昇し生贄召喚(アドバンス召喚)を余儀なくされました。

その結果、主力となる下級モンスターたちが《舌魚》や《レオ・ウィザード》といった、「攻撃力1350」のマイナーなモンスターが活躍することに(笑)

OCGでは、通常モンスターのサポートが手厚いので、カジュアルなゲームで「あえて」それらのモンスターを使用して、古参同士が話題に花を咲かせることも。

GBA以降の進化した作品

◆遊戯王デュエルモンスターズ エキスパートシリーズ

ゲームボーイの遊戯王シリーズでエキスパート2006は隠れた名作です。

— ポケモン&レトゲ愛好家 (@say25874144) February 6, 2024

詰めデュエルや制限デュエル・テーマデュエルなど他作品には無い要素が多数収録。

ゲームを進めると制限時期を指定してデッキを作成できます!

現在のOCGやマスターデュエルの先攻制圧・誘発合戦にうんざりの人にオススメ。 pic.twitter.com/sIj0xHkUHv

OCGにほぼ準拠した形でルールを取り込み、本格的に対戦の腕を磨けるシリーズとして位置づけられられたシリーズです。

ナンバリングシリーズの側面もあるため、前作に引き続き原作キャラとの対戦を行うこともできました。

カードテキストの細部まで忠実に再現され、曖昧だったルールの確認にはもってこいでした。

当時幼かった現行プレイヤー達の本格的なOCGデビューに一役かったことは明白でしょう。

※魔法カード《サイクロン》で、効果が無効にならない現実を知らしめたのではないでしょうか?

初心者でもチュートリアルで学べる仕組みが充実しており、特に現在の「積めデュエル」に相当する「D-TACTICS」登場は大きいでしょう。

ただし、初期ゲー特有の「理不尽な難易度の吊り上げ」も健在で、後半のCPUは高確率で積み込みするため頻繁に「ワンターンキル」が発生します!

◆遊戯王デュエルモンスターズ インターナショナルシリーズ

唐突に遊戯王がやりたくなったからテキトーにその辺にあったインターナショナル2をつけて

— MTG DT-エムティージー ダウンタウン- (@Niwaka_mtg) February 10, 2019

俺ん家の前におったマリクとデュエルしたら

ミラフォを3回使ってきたり

激流葬を2回使ってきたりで全く攻撃出来ず

カオスソルジャー-開闢の使者-

混沌帝龍-終焉の使者-

でボコスカ殴ってきた。

この虫野郎! pic.twitter.com/qOCbgzHQpk

エキスパートシリーズをベースに、より「競技的」にマイナーチェンジを行ったシリーズです。

ゲーム版の『遊戯王』あるあるの、一部カードが実装されていない「歯抜け収録」の文化もこのシリーズからです。

英語や他言語に対応し、海外ルールでのデュエルも可能になったグローバル仕様となっており、

カードフォーマットも世界共通のものへと変更、イラスト等も海外準拠のものが採用されています。

エキスパートシリーズで顕著だった、積み込みもさすがになりを潜めておりシリーズを通してOCGプレイヤーから評価が高いです。

以降の作品はOCGの「デュエルシュミレーター」としての側面が強くなり、『遊戯王マスターデュエル』の登場へとつながっていきます。

海外版では、イラストの違う《血の代償》や、《キラートマト》をこのゲームで初めて見て「なんだこのカード!?」となった決闘者も多いと思います。

■遊戯王デュエルモンスターズ7 決闘都市伝説

「バトルシティ編」を題材としたストーリーにそって、「遊戯」達といっしょに「決闘都市」に参加することができる作品です。

「デュエルRPG」と称しているとおり、決闘部分よりも原作を追体験できるストーリー重視の作品となっています。

そのため、ゲーム自体の難易度はかなりカジュアルとなっておりクリアするだけであれば簡単に遊ぶことができるので、

『遊戯王』の世界観を体験するには、入りやすいゲームとなっています。

カードショップでの、カードの売買によるデッキ構築のスムーズさも過去シリーズにはなかった要素です。

特典カードが非常に豪華であり、原作・アニメで活躍したカード達が収録され、ランダム封入システムも廃止されました。

◆祖先帰りしたシステム

OCGルールで遊ぶことができる「エキスパート」シリーズが好評だったのにも関わらず、「召喚魔族」を用いた古のシステムに戻っているのが特徴です。

さらに、ステータスが低いカードの活用法だった「融合」システムも廃止されてしまい、GB時代よりも全体的にボリュームダウンしてしまいました。

ゲームのコンセプトは悪くないが故に、OCGのシステムを期待して遊んだプレイヤーを落胆させたのは明白でした。

しかも、通信プレイによるトレード要素も削除されており、開発の際に人手不足を始めとした何らかの事情があったのでは?とまことしやかにに囁かれています。

◆ボイス実装で「キャラゲー」としての方向性を強化

GBAになったことにより、モンスターの雄たけびやエースモンスター使用時の決め台詞等のボイスも追加されました。

各キャラクターの「俺のターン!」を聞くことができるのは、GBAのスペックの進化を感じます。

原作キャラとの絡みやアニメさながらの演出については、ファンからは好評となり「デュエルシュミレーター」とは違った進化をしていきます。

これらの要素は、後に登場する『遊戯王タッグフォース』シリーズに見られる要素のルーツとなっています。

◆コナミらしいサプライズ要素

ゲームを進めると、「ゲームセンター」のマップに行き着くことになるのですが、ここにちょっとしたサプライズ要素があります。

同社の音楽ゲームである、『Beatmania』シリーズの楽曲である『MiracleMoon』のGBAアレンジを聞くことができます。

また、収録カードの中には『グラディウス』シリーズの主人公機である、「ビックバイパー」の存在も確認できます。

※ちなみに、召喚魔族は「幻想魔族」となっており、もしかするとOCGで「幻想魔族」版の「ビックバイパー」サポートがでるかもしれませんね!

■遊戯王デュエルモンスターズ8 破滅の大邪神

ナンバリングシリーズ最後の作品で、前作のボリューム不足を「ある意味」で補うことに成功した「迷作」です。

オリジナルキャラの「天馬太陽」が「大邪神レシェフ」を復活させた影響で「闇遊戯」が消滅。

消えてしまった「闇遊戯」を救うべく、主人公と仲間たちが世界をめぐって冒険するといったストーリーです。

「大邪神レシェフ」は後にOCG化され、相手モンスターを奪える本作での強さを体現したような、強力な効果を備えています。

※プレイヤーの「時間」を大幅に奪いさる難易度の本作を暗示した効果なのでしょうか…?

◆原作とアニメをイイとこ取りしたオリジナルストーリー

遊戯王のキャラブックのグラサンとってるキースのかっこよさは異常

— モモ猫神 (@momoneko07) March 5, 2023

あとバトルシティ終了後の話のGBA遊戯王8ではまさかのグールズを再結成しボスになってる

結構なクソゲーだけど活躍するキース見れただけで満足よ私 pic.twitter.com/rpZMulr6si

このゲームの最も評価に値する部分として、「バトルシティ編」終了後のオリジナルストーリーを体験できることがあげられます。

原作、ゲーム、アニメ、それぞれの出身のキャラクター達がストーリーに絡んでくるので、非常に見どころがあります。

アニメオリジナルキャラである、全米チャンプ「レベッカ・ホプキンス」や忍者使い「マグナム」をはじめ、

「俺は死んだんDA!」というネタセリフで有名な「死の物真似師」のようなニッチなキャラまで登場します(笑)

◆歴代「最凶」の超高難易度

遊戯王8 破滅の大邪神 クリア完了です…。

— にらもやし (@stoneryu1125) October 7, 2023

完走した感想ですが、レトフリのセーブ&ロードがなかったら何度ぶん投げていたことだろうか…。

攻略を見ていなかったらラスボスに日単位でかかっていたと思います。

でも、単純明快なルールと、罠で止めて神召喚!が決まった時の爽快感は良かったですね! pic.twitter.com/DtAtzLxAYt

本作は、PSの「封印されし記憶」と並んで最も難しい「遊戯王」のゲームとされています。

『DM7』と同様のシステムになっていますが、あらゆる点でプレイヤーが不利になる仕様に改変されています。

・ショップのカード価格が跳ね上がり、カードの売却に制限がかかったためまともにカードを購入できない。

・強力なカードが高コスト化、通常プレイの範疇ではまずデッキに入れられない数値設定。

・キャパシティの獲得効率が大きく減少、たったの「1ポイント」しか入らないことも。

・ライフポイント=リアルな命、連戦時には回復しない上に、相手のライフポイントは5桁であったりバランスがおかしい。

・初期デッキが尋常でない弱さ、攻撃力800の弱小モンスター《きのこマン》にすら勝てないストレージのようなデッキ。

上げればキリのないほどの仕様が盛り沢山なので、精神を鍛えたい修行僧用としか思えません(笑)

◆「低キャパシティ」クリアのカギ

もし、このゲームを正規の方法でクリアしようという「挑戦的」な猛者に向けて、筆者が「実際にクリア」した際のデッキを公開します。

当時の記憶なので、完全同一の構築ではありませんが、可能な限りで再現しましたので参考になれば幸いです。

後半のキャラクターは、《秒殺の暗殺者》や《ダーク・エルフ》といった攻撃力2000の下級モンスターと、

《心変わり》のようなコントロール奪取のカードを多用するので、それらを《千眼の邪教神》「対策」つつ、展開効果を持つモンスターを駆使して、

神のカードの召喚を狙う構築になっています。

カードゲーム以外の作品

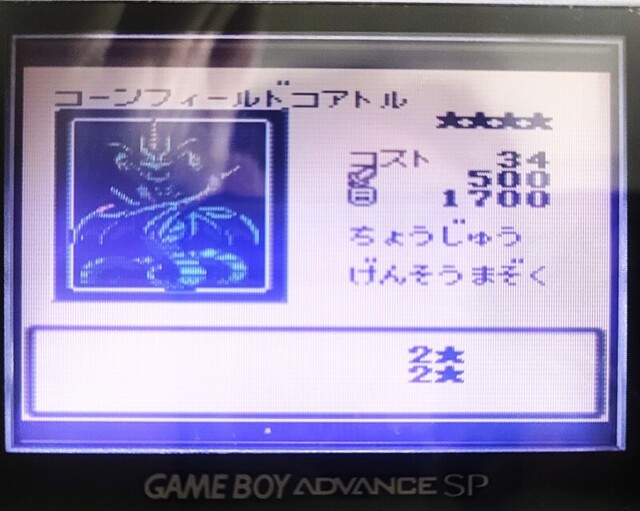

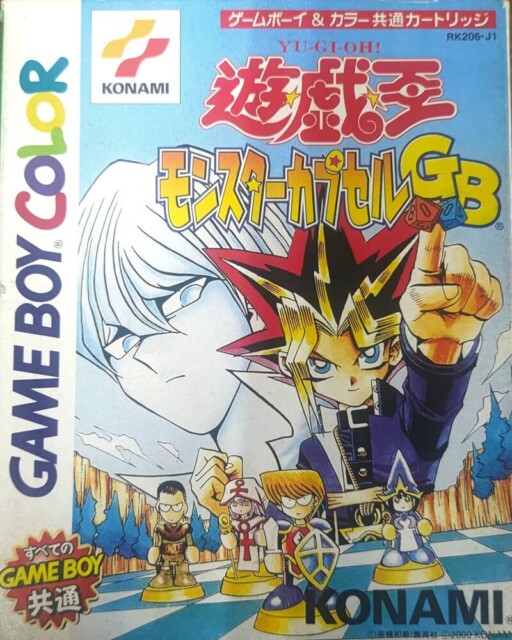

◆遊戯王モンスターカプセルGB

原作の『遊闘24 カプセル・モンスター・チェス!』において、登場したゲームをモチーフにしたRPGです。

モンスターを育成し、6×6のフィールドへ戦術的に配置して戦うシミュレーション要素が特徴です。

「DEATH-T編」終了時から、派生したオリジナルストーリーとなっており、学園編時代の懐かしのキャラクター達も登場します。

原作で活躍した『カプモン』のモンスターに加えて、『デュエルモンスターズ』のモンスターたちも登場します。

カードゲームではないため、あまり語られることが少ないタイトルですが、『遊戯王』ゲームの中では屈指の名作です。

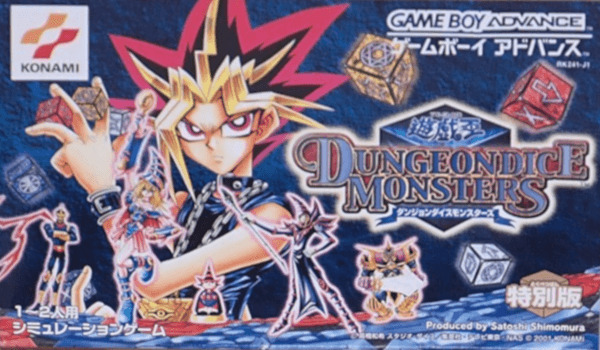

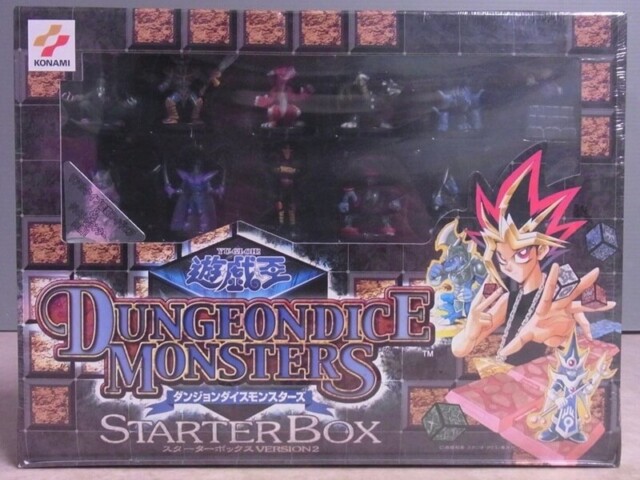

◆遊戯王ダンジョンダイスモンスターズ

原作『遊闘134 新遊戯』にて登場した、「D・D・D(ドラゴン・ダイス・ダンジョン)」をゲーム化したものです。

サイコロを使ってダンジョンを形成しながらモンスターを召喚し、相手と競い合うボードゲームとなっています。

実際に玩具としてもリリースされましたが、製品の構造上無理がある設計だったので、ゲームで遊べるのは利点になっていました。

注目すべきは、原作に登場したキャラクターがほぼ全員出てくることでしょう。

「東映」版アニメでメインキャラを務めた「野坂ミホ」ちゃんや、《ダークヒーローゾンバイア》マニアの「花咲」くん等選りすぐりのメンバーが揃っています。

名前がないようなモブキャラも例外なく登場しており、相当なマニアでなければ見覚えすらないキャラも多数です!

クリア後の「裏トーナメント」の存在から、ボリュームも申し分ないため「原作好き」から「やり込みゲーマー」までオススメの1本です。

◆遊戯王 双六のスゴロク

アドバンスの『遊戯王 双六のスゴロク』の裏面に、「※本製品には遊戯王OCGカードは同梱されません。」と注釈があって、「お、おう……」という気分になる。

— 皐月ひろあき (@bt_hiroaki) March 2, 2019

カードをセットしてあそぶダイスが入ってるから、それについての注釈だとは思うんだけど……。 pic.twitter.com/l4p6Zq4Plq

『遊戯王』の世界感をモチーフにした、ボードゲーム作品でキャラクターゲーム要素の強い作品です。

ちなみに、OCGカードは付属していないという、シリーズのお決まりから逸脱しているため「伝説のゲーム」としてマニアから恐れられています。

『モノポリー』を思わせる陣取り形式をとっており、マスにモンスターを召喚して陣地を獲得しながらライフポイントを削り合います。

キャラクター選択も可能で、それぞれの個性にあった「スキル」を持っており

※いまだにOCG化されていない、アニメオリジナルカード『アーマーモンスター』等のマニアックなモンスターも収録されています。

出目やドローに影響される「運ゲー」要素が強いため、キャラの「スキル格差」で一方的に不利になってしまうバランスの悪さが目立ちます。

もう少しシステムを練り込めば、楽しくなりそうなポテンシャルを秘めているだけに惜しい!

人気カードである《ブラックマジシャンガール》も操作キャラとして登場しており、かわいらしいグラフィックをみることができるのは本作最大の功績でしょう!

中古市場での価値推移

カード特典が大幅な影響を及ぼし、非常に売れたタイトルとなっているため「ゲーム」本体は中古市場にありふれています。

そのため、中古価格は軒並み安価となっており中古ショップで安価で目にすることが多いシリーズです。

しかし、カードが付属していたり、内容物が揃っている限定版となると話は変わってきます。

TCG業界は、高レアリティカードや限定品によるビジネスが急成長しており、特に歴史が長いタイトルになると古いカードが非常に高額となります。

ゲーム特典カードも例外ではなく、完品や未開封ともなると、仮に「ゲーム本体のみが100本」あっても到底及ばない価格になっています。

需要上昇の影響もあってか、「偽造品」やゲームに付属したパックを再梱包した「再シュリンク詐欺」も問題になっています。

購入の際は、信用できるショップや出品者を選び、最善の注意を払うようにしましょう。

◆《究極完全態・グレート・モス》のシークレットレア

究極完全態・グレート・モスの初期シークレットレア✨

— S.S (@ss_yugioh) January 29, 2025

初期プロモの初期シク最高よな✨ pic.twitter.com/yh8GqF3wZ3

ゲームに付属しているカードで、有名かつ高額なカードといえば、「インセクター羽蛾」のエースモンスターであるこのカードでしょう。

「エクゾディア」での特殊勝利の比ではない、非常に難しい召喚条件をもっており、実際の決闘でまず使うことはありませんが、

そのカッコよさと希少性からコレクター需要が高いカードです。

『遊戯王DM2』に付属しており、レアリティが高いことでかなり封入率が低かったので、状態がPoorレベルのボロボロでも数万円の値段で取引されています。

2017年にノーマルによる再録がされるまでの間、入手しずらい高レアリティしかなかったのも影響していたでしょう。

◆《究極竜騎士》のウルトラレア

GBA用 DM7付属カード(2002.7.4)

— りあん (@r8322930) August 4, 2024

最近、通常版の存在を知ったくらいなので・・・

予約特典のF・G・Dに惹かれて買ったゲームです。

この後は海外版ゲームをいくつか買うくらいで次第に遊戯王からは離れていく(ある事件も影響)のですが、近くに同好の諸氏がおられたら状況は変わっていたかしら・・・ pic.twitter.com/6e4bpPiHOj

「遊戯」のエースモンスターである《カオス・ソルジャー》と「海馬」のエースモンスターである《青眼の究極竜》が融合したモンスターです。

「テレ東」アニメオリジナル回である「ドーマ編」で、二人がタッグを組んだ際には1ターン目から召喚され、

ラスボス相手に「ワンターンキル」を仕掛けたシーンは、よく話題にあがります。

『遊戯王DM7』に付属したカードですが、初回特典版はシークレットレアでした。

後に一般流通として出回ったウルトラレアバージョンは、流通数がかなりすくなかったようで非常に希少性が高いです。

最安値でも、1枚10万円近くするゲーム特典カード屈指のレアカードです。

◆遊戯王デュエルモンスターズ ビギナーズパック

カードゲームの敷居の高さの一つに「何を買って始めたらいいかわからない」といものがあります。

そういった要望に応えて、「ティーチングビデオ」と「ゲームボーイのゲーム」をセットにして販売した限定版がありました。

複数の「構築済デッキ」や「限定カード」も付属しており、初心者からヘビーユーザーまで幅広くから人気を集めました。

そのため、完品での現存が非常に少なくなっており、揃っている場合の値段は数万円近くにも及びます。

また、2006年に登場したバージョンには、ストラクチャーデッキの看板モンスターの「アルティメットレア」(レリーフ)が付属しており、

シングル価格が数万円クラスのレアカードとなっています。

攻略とプレイのポイント

◆攻略Tips

ここからは、OCGルールではないゲームで大切になる攻略法をお伝えしたいと思います。

先述の通り、かなり「理不尽」な仕様があるので、初プレイの場合非常に苦戦を強いられます。

ネタバレになる可能性があるので、自分自身で攻略したい方は読み飛ばすことをオススメします。

・融合素材の対応先を記憶しよう

モンスター同士を手札や場で重ねることで、融合することができる独自の仕様があります。

「女性モンスター」+「岩石系モンスター」で《砂の魔女》や、「ドラゴン」+「電気系モンスター」で《サンダー・ドラゴン》のような直感的なものが多いです。

特に強力なカードを大量投入できない、ゲーム序盤や、キャパシティ上限を設定した対戦プレイの際はいかに融合をうまくできるかがカギとなっています。

間違って融合すると、重ねた下のカードが消滅してしまうので試行錯誤して覚えていきましょう。

また、特定の作品で可能だった融合が、必ずしも別作品でも同じとは限らないので注意が必要です。

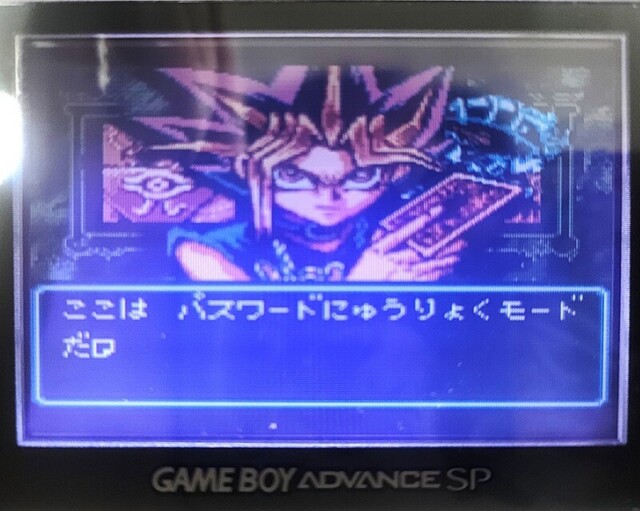

・パスワード入力でのカード入手

他の『遊戯王』ゲームの経験者であれば、みなまで言うなという情報ではありますが、パスワード入力は積極的に活用しましょう。

大抵の場合は、1枚のカードに対して1回の入力しかできませんが、制限カード等であれば影響はないので有効といえます。

ただし、作品によっては一時的にしかカードを入手できない仕様となっているものもありますので、どのような仕様なのかを適当なカードで確認してから生成するようにしましょう。

・召喚魔族の「確認」が大事

このゲームでよく起きる現象に召喚魔族の「思い込み」があります。特にOCGプレイヤーであれば、それが顕著に表れるため注意が必要です。

例えば、原作にも登場した《バロックス》は「闇属性」のモンスターです。

なので、「悪魔魔族」だろうと想像で攻撃すると、「森魔族」であることに気が付けず返り討ちになってしまいます。

原作での扱いやイラストからは想像もできないような、召喚魔族に設定されているカードも多くあります。

必ずしも、「属性」=「召喚魔族」ではないことを留意してください。魔族の相互関係を会得することが、攻略への近道になります!

・やりすぎには注意

理想のデッキを作成するには、相当量のレベル上げやキャパシティが必要になります。

そうなると、同じ対戦相手と何度も何度も戦う「稼ぎプレイ」が必要です。

効率化していくと、プレイパターンが固定されてしまい、非常に「作業ゲー」感が強くなってしまいます。

どんなゲームでも言えることですが、連続してやりすぎると疲労の元ですので注意してください。

※個人的な思い出として、あまりの単調さにプレイ中に寝落ちしてしまったことがあります(笑)

初プレイ勢に向けたオススメ攻略カード5選

単純にパワーカードを詰め込んだデッキが強いゲームではあるのですが、コストやキャパシティの関係からすぐに構築できるわけではありません。

ゲーム独自の効果になっているカードもあるので、OCGプレイしていない場合は衝撃を受けるようなテキストもあります。

ゲーム版《心変わり》が永続的に奪えるに慣れすぎて、OCG解禁時に「脳死で発動する」プレミを引き起こした私が厳選した「5枚」をご紹介したいと思います。

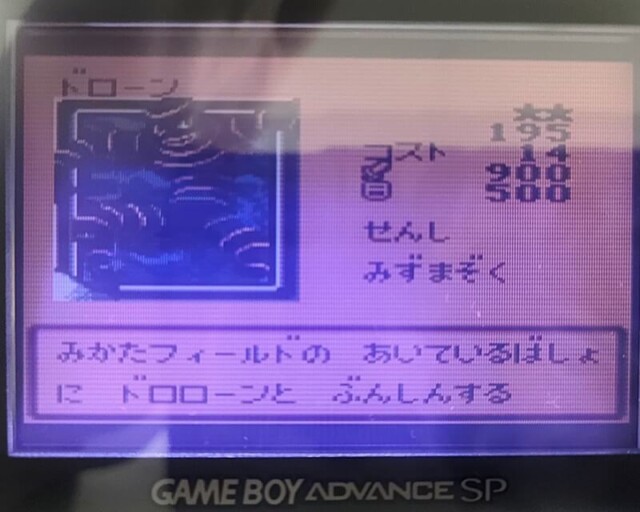

◆《ドローン》

カードタイプ :効果モンスターカード

オススメタイトル :DM3、DM4、DM7、DM8

OCGルールにおいては、ただの非力な通常モンスターですが、DM3でゲームオリジナルの効果を獲得しています。

「みかたのフィールドの あいているばしょに ドロローンと ぶんしんする」ことで、2体に分裂することができます。

なので、単純に壁モンスターとしての性能が高く、上級モンスターのリリース要因になったり器用な立ち回りができます。

《命の砂時計》と合わせた全体強化でアタッカーにもなれるので、攻略の助けになってくれるはずです。

ちなみに、『DM1』発売時の読者公募のオリジナルモンスターの1枚でもあります。

私個人かなりお世話になったカードなので、デザイナーである岐阜県の「藤井武志」くんには頭があがりません!

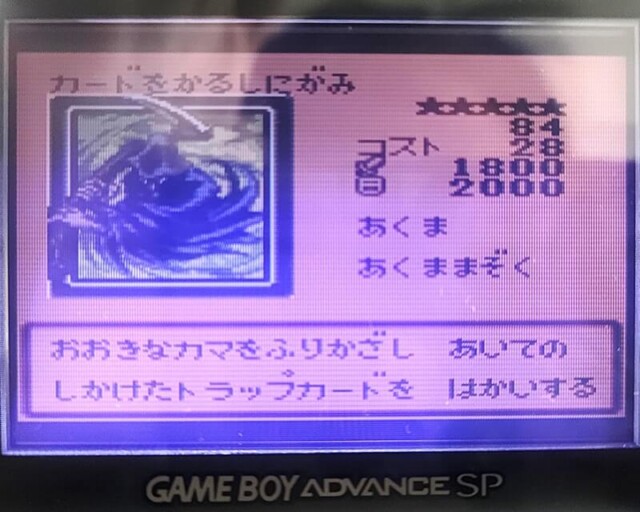

◆《カードを刈る死神》

カードタイプ :効果モンスターカード

オススメタイトル :DM3、DM4(海馬のみ)、DM7、DM8

OCGでは重くて使いづらい印象のカードですが、ゲームではかなり使い勝手が向上しています。

リバース効果ではなく、登場時に罠カード破壊を行う効果に変更されているため、非常に優秀です。

ゲームでは、オリジナルのステータスとなっており、原作よりも守備力が上昇しているのも評価したいです。

ゲームの性質上、罠カードしか伏せることができないDM3やDM4では、デッキの守りの要として、頼もしい活躍をしてくれます。

原作では「闇のプレイヤーキラー」が使用したカードで、フィールドパワーソースの影響で、端数が気になる歪なステータスが特徴でもあります。

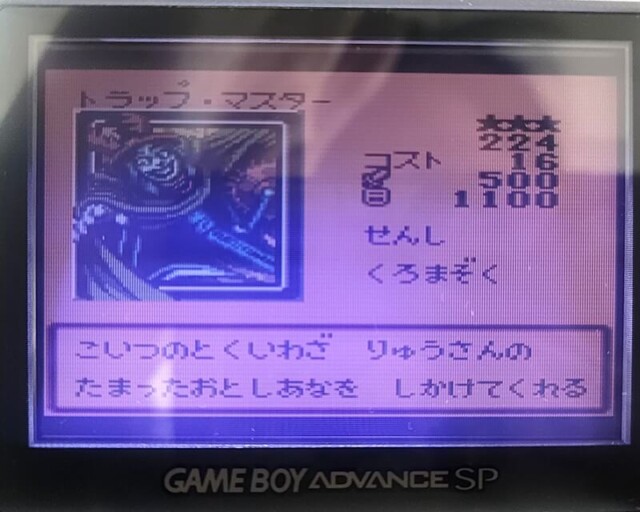

◆《トラップ・マスター》

カードタイプ :効果モンスターカード

オススメタイトル :DM3、DM4(海馬のみ)、DM7、DM8

OCG《カードを刈る死神》と同様のリバース効果での罠カード破壊効果でしたが、本作では打って変わって仕掛ける側になっています。

非常に優秀な攻撃誘発罠カードである、《硫酸のたまった落とし穴》をフィールドに生成できます。

「テレ東」アニメオリジナル回である、「デュエルモンスターズクエスト編」で海馬が使用したため『DM4』では海馬専用カードとなっています。

見た目に反して、「戦士族」なので装備サポート受けることができる上に、魔族の有利を取りやすい「黒魔族」なのも評価ポイントです!

アプリゲーム『デュエルリンクス』においては、原作のキャラクター「パンドラ」に専用のセリフがありますが、実際のところこのカードは使っていません。見た目が似ているから採用されたのでしょう。

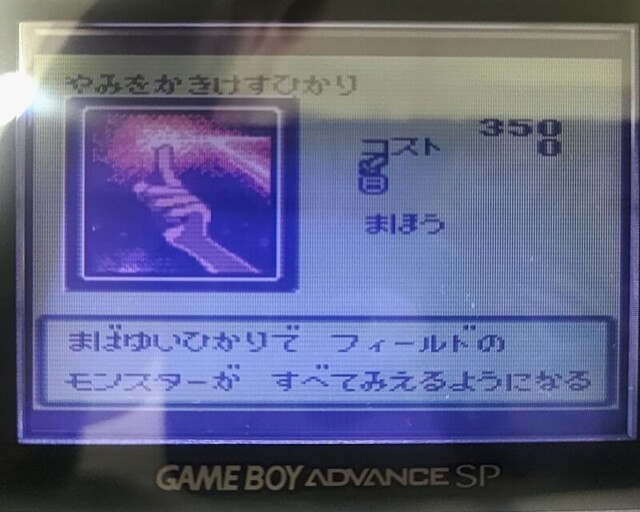

◆《闇をかき消す光》

カードタイプ :マジックカード

オススメタイトル :DM2、DM3、DM4(海馬のみ)、DM7、DM8

フィールドのモンスターを表側にするだけの一見意味のなさそうなカードですが、侮ってはいけません。

デッキ内の召喚魔族を散らすことで、相手のモンスターの魔族を「確認」し、対応した魔族で攻撃することで上級モンスターも一方的に倒すことができます。

また、カードコストが非常に低いので、デッキキャパシティの圧縮につながるのも攻略につながるのでオススメです。

カードゲームらしい「情報戦」を行える貴重なカードなので、対人戦で上級者に使われるとそれだけで圧倒されることも!

余談ですが、このカードの英語版はアメリカのマクドナルドのハッピーセットのプロモカードに選ばれており、レアリティもスーパーレアとなっています!

◆《ベア・トラップ》

カードタイプ :トラップカード

オススメタイトル :DM3、DM4(海馬のみ)、DM7、DM8

ゲームオリジナルカードの一つで、相手の1500以下の攻撃モンスターを破壊するシンプルな罠カードです。

特に真価を発揮するのが、DM4とDM8の高難易度ゲームで、低いカードコストで自軍のモンスターを守りながら敵モンスターを破壊できるのが優秀です。

先述の通り、DM4については攻撃力「1350」が下級モンスターの最大値のため、かなりお世話になります。

DM4で「最強」とされる城之内デッキでは、《万能地雷クレイモア》を始めとした、上位互換カードが沢山使えますのでこだわりがなければ、そちらでプレイする方が楽です。

まとめ

◆遊戯王シリーズを通じた影響と忘れられない魅力

ゲームボーイ版は古典的ではあるものの、直感的なデュエル体験やコレクション要素をしっかりと成立させていました。

その結果、カードゲーム初心者にも取っつきやすく、かつ上級者が極めがいのあるタイトル群として、長く愛される存在になりました。

OCGのシーンでも、トーナメントプレイヤーが『ゲームボーイ』で腕を磨いたというエピソードがあるように、携帯機だからこそのお手軽さもゲームの発展につながったと言えるでしょう。

◆switchで蘇る青春『遊戯王アーリーデイズコレクション』

2025年2月27日発売の『遊戯王 アーリーデイズコレクション』では、往年の名作(迷作)がまとめてNintendo Switchでプレイできるため、かつての体験を懐かしむファンから大きな注目を集めています。

巻き戻しやカード全開放の新機能が加わり、当時は苦戦した難易度でも、現在はより気軽に楽しめるよう工夫されています。

しかも、『遊戯王DM2』に付属していた超レアカードである《ホーリー・ナイト・ドラゴン》と《究極完全態・グレート・モス》の25thシークレットが付属します。

もちろん、カードが欲しいので私も予約しています!

※ランダムでどちらかを入手できる仕様なので、別の意味で幼き日々-アーリーデイズ-を思い出すことになりそうですが…

レトロ感を味わいながら最先端のゲーム環境で遊べるという利点がありますので、今再び『遊戯王』の世界へ立ち返ってみてはいかがでしょうか?

それでは、また次回のヒストリーガイドでお会いしましょう。

さよなら、さよなら、さよなら~

レトロゲーム・レトロPC専門店BEEPではゲームボーイシリーズの買取を強化しいています。ゲームボーイに関するコレクション整理・売却をお考えでしたらぜひご相談ください!

また、弊社「グループ店」『たいむましん』におきましては『遊戯王OCG』を始めとした、TCGの買取も行っております。そちらもぜひチェックしてみてください!

ゲームボーイの買取については以下のページをご参照ください。