数々の有名ゲームタイトルに関わり、勢い余って「香港97」にも関わってしまった闇のプログラマー・芦田さん(1968年生まれ)の少年時代を振り返る漆黒のマイコン一代記。

諸般の事情で一部仮名・変名を用いてますが、基本はありのままノンフィクションでございます。

「キミのゲーム、売れてるよォ! 新作ちゃんと作ってる? がんがん作って稼ごうよ。ねっ!」

こくりと頷き、パンパンに膨らんだ封筒を両手で受け取った芦田少年。これは夢なのか? 恐る恐る頬をつねってみたが、どうも夢ではないようだ──。

この年、芦田は地元中学に進学した。大人に近づいた喜びに沸き立つクラスメイトたちの晴れやかな笑顔。それとは裏腹に芦田の心は沈み、己を境遇を呪い続けていた。

小遣いはゼロ。着る服もなければ髪の毛も伸びっぱなし。小学生の頃と何も変わらぬ暗い毎日。自分のパソコンなど夢のまた夢。

そんな芦田の唯一の居場所が、毎日欠かさず通っていたマイコンセンター・アライだった。

連日、店のデモ機でプログラミングに没頭し、その年の夏、アライが出店した七夕まつりで自作のプログラムを発表したところ、生年月日を入力させて、用意した定型文を乱数で出すだけ(本人談)──という他愛もないマイコン占いに人々が殺到。アライの常連たちからも高評価を得た。

「まさに人生初の成功体験でしたね。むちゃくちゃ嬉しかったし、もっと褒めてもらおうみたいな助平心も湧いて、ゲームとか作るようになりました」

ネットを漁れば幾らでも資料が湧いてくる現代と異なり、プログラミングの教科書は「あるにはあるけど」超難解。それでいて高価というダブルパンチ。

そんな状況でも芦田はへこたれず、放課後はほとんどの時間をアライで過ごし、同じく常連だった高校生、大学生に臆することなく質問しまくり、着実にスキルアップしていった。

「さぞかしウザかったと思いますけど、嫌な顔もせず、みんな親切に教えてくれましたよ。僕がまだ子供だったせいか、店長もすごく優しくて、一日中店のパソコンいじくり倒しても黙認というか、注意されたこと一度もなかったですね」

すでに何度も触れているが、芦田の父は、まだ小学生だった実の息子に平然と盗みを命じるスーパー毒親。中学に上がって、さらなる無茶を命じてくるのでは……と気が気ではない。

一刻も早くこの家を出て、両親のいない場所へ逃げたい。それにはまとまったカネが必要だが、中学生が働けるバイト先は限られているし、バイトの件が親にバレれば、せっかくの稼ぎを根こそぎ没収される可能性が高い。

親にバレず、稼げる仕事……。悩んだ末、芦田は「ゲーム作り」に賭けてみようと思った。

今でこそ、ゲームデザイナー、ゲームプログラマーが「職業」として認知されているが、この時代、ゲーム作りは仕事ではなく趣味として考えられていた。

ゲームがお金になるかどうかも未知数。ただ、他にできることがなにひとつ無く、消去法で選んだ道だった。

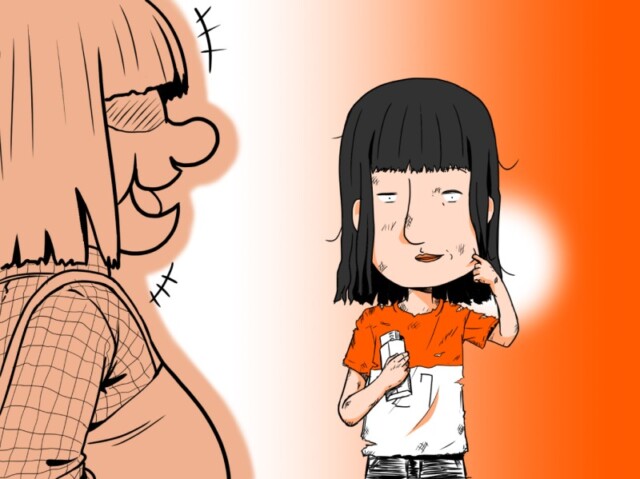

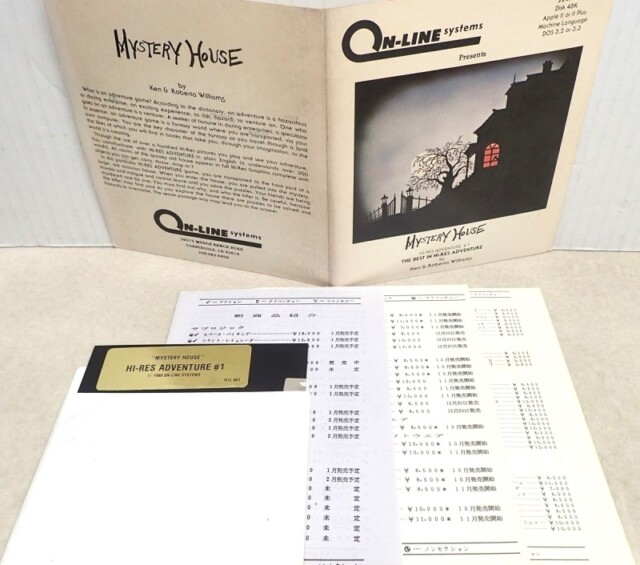

目をつけたのは、当時アップル2で大人気だったアドベンチャーゲーム「ミステリーハウス」だった。

それまでテキスト表示のみだったアドベンチャーゲームに、世界で初めてモノクロの絵をかけ合わせた革新的作品である。

芦田はショップで動いている「ミステリーハウス」を見つけると、動かない画面を10分、20分じっと眺めた。洋ゲーだけにテキストは英語でひとつも理解できない。それでもいいのだ。

画面を見つめながらノートに何やらメモを記し、その数日後には、パッと見「ミステリーハウス」にそっくりの「マスタリーハウス(仮名)」なるゲームを完成させてしまう。

元ネタのテキストが理解できないため、そっくりなのは第一印象だけ。という雑なパクリゲーではあったが、当時はまだ「パクリ=悪」という意識も薄く、アライの常連に披露したところ、皆、そこそこ評価してくれた。

むろん、褒められただけでは一銭にもならない。こいつを金にしなければならないが、ベーマガに投稿するにはプログラムが大きすぎたし、数千円の謝礼では採用されても労力に見合わない。

作ったは良いが宙に浮いた形となり、どうしようかと途方に暮れていたそんなとき、意外な助っ人が現れた。

「うちの兄貴が売れそうなゲームを探してるんだよね。芦田のマスタリーハウス、よかったら兄貴に見せてやってくれよ」

アライの常連、須田がかけてくれた言葉に甘え、プログラムテープを託した何日か後、須田の兄から直々の呼び出しがあった。

その日、命じられるまま秋葉原駅前にそびえる「ラジオ会館」の最上階に上がり、「富士音響マイコンセンターRAM」という、長ったらしい名前のショップで須田の名を告げると、店の奥から体重百キロを超えるオカッパの巨漢が現れ、ニコニコしながら握手を求めてきた。

須田の面影をかすかに感じるエプロン姿のデブは、この店で働く須田の兄。彼はエプロンのポケットから薄茶色の封筒を取り出すと、芦田の手にそっと握らせ、その間もぺらぺらと調子よく話を続けた。

「君のマスタリーハウス、うちの店で買うことになったからさ。これは君の報酬。もし新しいゲームが完成したらそれも買うから、どんどん持ってきてよ」

自作ゲームを渡した数日後、問答無用で「報酬」を渡され、芦田は困惑した。それでも店を出て、通路の隅でそっと封筒を開けてみると、シワのないピンの1万円が20枚。これにはたまげた。

ゲーム一本の版権を売って20万円。これって高いのか安いのか……。マイコン少年に人気の雑誌「マイコンBASICマガジン」に投稿したゲームプログラムの謝礼が3千円だったから、比べれば天文学的な額である。

小遣いゼロの砂漠地帯に突如降り注いだ大豪雨。富士音響にはその後も立て続けに4つの作品を売却し、トータル百万円オーバーのカネを受け取ったが、それはまたしばらく後の話である。

「あの頃は契約書すら交わしませんでしたね。自分のゲームがそれからどうなったかもむろん気になるけど、生きるのに精一杯でそれどころじゃなかったし、発売時にはマスタリーハウスじゃなくて、別の名前をつけられたと思うんですが、もはや正式なタイトルも覚えてないという……。覚えているのはもらった金を速攻で使い切ったことかな」

大金を手にしても素直に喜べる状況では無かった。

欲しいものを買うこともできないし(父親に破壊される)、現金を見られたら奪われる。

「あまりに縁が遠過ぎて、銀行に預けるっていう選択肢はそもそも思いつかなかったんですよね……。で、散々悩んだ末に食い物を買うことにしたんです。」

小学生の頃から食事はほぼ自給自足。それが芦田家の掟だった。ときに同級生から白い目で見られつつ給食を食い溜めし、恥より飢えを満たすこと優先で生き抜いてきた。20万のカネがあれば、この先しばらく食い物で苦労せず済むだろう。

「今だったら美味しいものとか食いに行っちゃいますけど、当時は寿司も喰ったことない子供ですから。近くで弁当買っては、取り憑かれたようにそればっか喰ってましたね」

両親にバレないよう、食事はストリートで立ち食いが基本だ。唐揚げ弁当、ハンバーグ弁当、幕の内弁当にカツ丼弁当。弁当4個を歩きながら次々と平らげ、直後にKFCでチキン10ピースを平らげた日もあった。

「両腕にそれぞれ弁当の袋をぶら下げて、その状態で別の弁当を立ち食いしてましたから。通行人とか皆こっち見てましたけど、他人の目なんて眼中になかったですね」

連日、取り憑かれたように大量の弁当を貪り喰い、身体はどんどんでかくなって、いつしか教師を見下ろすようになった……。続きはまた次回。これ、すべて実話です。

(つづく)