毎度、名作ゲームを紹介する連載コラム『髙橋ピョン太のおニューもレトロも』の第16回は、プレイステーション向けに発売されたリミックスRPGアドベンチャーゲーム『moon』をご紹介します。

自分のこれまでの人生の中で好きなゲームタイトルをあげろといわれたら、『moon』は絶対に上位に入れたいゲームの一つです。また、このゲームを開発したLOVE de LIC(ラブデリック)は、高橋の大好きなソフトハウスベスト3に入れたい制作会社でもあります。今回は、ゲームの紹介に合わせて、ラブデリックの魅力についても語りたいと思います。

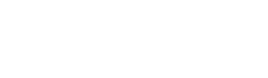

『moon』は、1997年10月16日にアスキーから発売されました。「ん、ラブデリックじゃないの?」と思いますよね。実は、ゲームを実際に制作したのはラブデリックですが、アスキーがパブリッシャーでした。つまり『moon』はラブデリックが開発元で、アスキーが発売元という関係でした。

2019年にNintendo Switch版として復活した『moon』。オリジナルはプレイステーション版。

ゲーム発売当初は高橋もアスキーに所属していましたが、『moon』の存在はファミ通の記事とゲームの広告で初めて知り、自分の勤めている会社からこんなゲームが出るんだと思ったしだいです(部署が違うと知らないことが多いアスキーでした)。しかも、『moon』はテレビコマーシャル(以下、CM)まで流れたので、なんだかアスキーがすごい推してくるじゃんというのが『moon』の最初の印象でした。

唐突に出てきた情報だけに、かなり意識しました。さらに気になったのはラブデリックです。初めて聞く会社だったし、アスキーとの関係性も知らないから、ますます『moon』に興味を持ちました。また、『moon』のパッケージに記載されていたリミックスRPGアドベンチャーゲームという聞き慣れないゲームジャンルも気になるところです。そしてCMは、「もう勇者しない。」というキャッチコピー。ちなみにですが、Wikipediaや昨今のゲーム記事は「もう、勇者しない。」と表記(読点あり)されているのですが、今となってはどっちが正しいのかわかりませんが、ここで高橋は違いを知っているぞアピールです(ホント、どうでもいいのですが)。

「もう勇者しない。」とは、どういうことなのか。さらにCMのナレーションで『moon』を「愛と平和のRPG」「やみつきRPG、moon誕生」というセリフであおるのです。どうやら、このRPGはただ者ではないということはわかりましたが、CMを見れば見るほど謎が深まるばかりでした。これは当時『moon』に感じた高橋の第一印象でした。

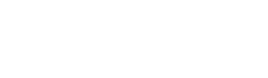

ゲーム発売後すぐにファミ通から分厚い攻略本も発売されました。

内容がわからなすぎると逆に気になるのが、当時の新作ゲームでした。『moon』のパッケージには“バトルのない世界で「ラブ」を集めてレベルアップ”とあります。さらに、“リアルタイムで生活する個性的なキャラクターたち”、“勇者に殺されたモンスター(アニマル)の魂を助ける「ソウルキャッチ」”、“自分でBGMを選ぶ「MDシステム」”というウリ文句が書いてあります。ウリ文句を読んだところでゲーム内容はまったくわからないのですが(笑)。

ゲームのグラフィック、キャラクターデザイン等々見た目はかなり個性的で、当時のどのゲームにも似ていない雰囲気を醸し出していました。それは、かなり魅力的でした。個人的にも大好きな世界観でした。が、しかし好き嫌いがわかれるゲームだろうなとも思いました。

髙橋が『moon』を買おうと思ったきっかけは、「なぜ勇者は勝手にタンスをあけて人の家からアイテムを盗むのか?」「なぜ勇者は世界中のモンスターを皆殺しにするのか?」という誰もが滑稽に感じていた当時のRPGの奇妙な出来事を『moon』は全否定していて、それに共感できたからです。

全否定というよりも、「それ、変だよね」「笑えるよね」程度のノリの指摘だと思うのですが、不可解なRPGの世界の出来事を笑い飛ばすようなまったく新しいRPGというところにとても魅力を感じました。これが、のちに『moon』が伝説のアンチRPGと呼ばれるようになるのですが……。

しかし『moon』を立ち上げると、月夜の光に照らされた子供部屋とゲーム機、そして眠そうな少年が現れます。少年は目をこすりながらゲーム機を前にしてゲームを起動します。すると実際のゲーム画面はゲーム内のゲーム機の画面に変わります。そこには『MOON』(大文字)というタイトルのゲームが立ち上がります。

目の前には王様に謁見を許された伝説の勇者が現れ、王様に「りゅうのしろ」に棲む邪悪なドラゴンを成敗してほしいと依頼されるという従来のRPGのようなゲームシーンがスタートします。

子供部屋からスタートする画期的なゲーム『moon』。

従来のRPGのようなゲーム『MOON』が始まる。

ここでプレイヤーは「ん?」となるわけです。なんか『moon』のウリ文句とは違う……。疑問を抱きながらゲームを進めていくと、ゲーム内はやたらに勇者を称えてくる人々が現れ、タンスの中にはいいものが入っていると進められ、開けると伝説の武器や防具が入っていたり、よくあるパターンでモンスターを倒したりするのですが、どうも勝手にゲームが進んでいく一本道のような印象を受けます。

ゲームは次の画面にいくと、(ややこしいですが)ゲーム内のゲーム機にすでにセーブされたデータがロードされ、さらに強い敵と戦うシーンへと移り、より強い敵と戦うのですが、これまたゲームをプレイしているようで実は一本道で物語を読まされているようにサクサクと進むだけ。

ここらで「あ、最初に出てきた少年が架空のゲームをしている様子を、プレイヤーはゲームをプレイしているような方法で見せられているんだな」ということに気がつくのですが、ゲーム内ゲームは最後に最大の敵であるドラゴンに向うシーンとなり、そこでドラゴンに最大のダメージを何度も与えてるシーンになり、繰り返しダメージを与えてるのに倒せないでいると、突然そこにお母さんの声が響き渡り「こら、テレビゲームなんかやめて早く寝なさい」と怒られます。するとゲーム画面は、またあの子供部屋のシーンに戻されます。ここで、『MOON』は少年がプレイしていたんだということがハッキリとわかるのでした。

最後の敵ドラゴンにダメージを与えるが……。ゲームは終わらない。

少年は渋々とゲーム機の電源を切り寝るのですが、なぜか夜中に再びテレビの電源が入り画面に砂嵐が映し出されます。「電源は切ったのになぁ」と不思議に思う少年は、またテレビの電源を切ろうとするのですが、そこで突然テレビの中へと吸い込まれてしまいます。

気がつけば、少年は新たなゲーム内の世界“ムーンワールド”に天空から落ちていくように吸い込まれます。プレイヤーは、ここからムーンワールド内の少年として、本当のゲームを始めることになるのでした。

気がつけば少年の体はゲームの中の世界。

これがムーンワールドの町。プレイヤーはこのフィールドでゲームを進めていく。

ムーンワールドでは、経験値稼ぎのために罪のないアニマルを次々と倒す勇者が冒険中です。一方。プレイヤーが操る少年は、失われた月の光を取り戻すために「ラブ」を探す旅に出るのでした。ゲームの中核は勇者が倒したアニマルの亡きがらを見つけては、さまよう亡きがらの魂を様々なヒントを頼りに見つけ出しては捕らえ、アニマルを蘇らせていきます。少年は、アニマルが生き返ることで「ラブ」を得ることができます。この「ラブ」を集めることによってゲーム内の少年は成長していくのでした。

ムーンワールド内には昼と夜があり、また曜日があって一週間を繰り返します。少年には起きていられる制限時間があり、最初は昼しか行動できません。ゲームは制限時間内に一度寝なければならないのですが、制限時間を超えてしまうとその場でゲームオーバーになります。

少年は規定数の「ラブ」を手に入れることで成長し、成長すると制限時間はどんどん延びていき、やがて徹夜ができるまでになり、それにより行動範囲もどんどん広くなっていきます。これが“バトルのない世界で「ラブ」を集めてレベルアップ”という『moon』の特徴です。ゲームオーバーが敵にやられるのではなく、寝ることができないとアウトというのが画期的ですよね。

また、ムーンワールドで出会う住人たちは、超個性派の愉快な人ばかり。曜日や時間によっても変化する人々の生活、生き様を観察して、時には住人と会話をしながら住人たちそれぞれが隠している「秘密のラブ」も見つけていきます。もちろん、このラブもレベルアップ要素です。

これが“リアルタイムで生活する個性的なキャラクターたち”というウリの要素です。前述のアニマルを蘇らせるために魂を捕らえる行為が、“勇者に殺されたモンスター(アニマル)の魂を助ける「ソウルキャッチ」”でした。

亡きがらの魂をキャッチ!! これでアニマルが蘇る。

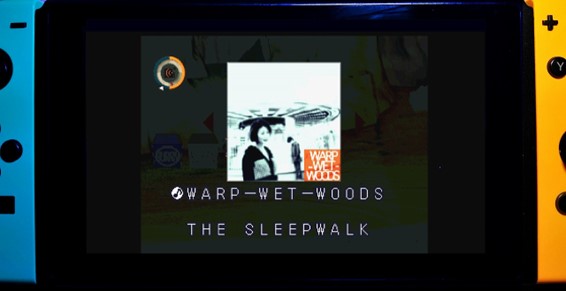

さらにはゲームのBGMを自分で決めるのも『moon』のお作法。ゲーム内に登場する特別な音楽を再生する機能 MD(ムーンディスク)を使えば、好きな曲を好きな順にプログラムして、町やフィールドを歩き回ることができます。ちなみにMD(ムーンディスク)は全36曲。曲はゲーム中に手に入れたものしかプログラムできません。

これが、“自分でBGMを選ぶ「MDシステム」”ですね。この曲もまた、いろいろなアーティストの曲が聴けるという、イカしたセンスなのです。曲のクオリティも高い高い。

手に入れた曲はMDシステムでゲームのBGMにしよう。

こうやってゲームシステムを見てみると、従来のRPGとは異なっていますよね。ムーンワールドには、王様もいれば勇者もいます。そしてアニマルというモンスターらしきものも存在しながらもアニマルは攻撃的じゃないし、王様やその家来はこちらに無理強いをしてくるわけでもなく、ただ話を聞けばそれぞれに何らかの事情があり、こちらもそれを聞き入れてはミッションのようにこなしていきますが、それも「ラブ」のためです。

このように『moon』のゲームの始まりは、独特でした。あまりゲーム内容を話してしまうとネタバレになってしまうのですが、もう少しだけ最初の驚くべき演出について解説させてください。少年がゲーム内に迷い込んでしまう『moon』の本当のゲームスタートシーンは、冒頭に何語でしゃべっているのかわからない住人たちの会話シーンになります。

そこは、初めて海外に行ったときのような、周りの人の会話の声が聞こえてるけど、意味がわからずただ謎の音だけが響き渡る異世界に迷い込んでしまった感覚になります。そこに勇者は現れ、住人たちを蹴散らすように割り込みながらお城に入っていくシーンとなって、そこへ少年が天から落ちてきます。

コントロールを操作すると少年は動き回るのですが、どうも住人たちには自分の姿は見えていない様子です。その証拠に、そこかしこにいる小鳥たちに近づいても小鳥は逃げません。謎の言葉で会話をする住人に近づき話しかけると、彼らの言葉が文字になって表示されます。つまり、何語かわからないけど、各自と話せば意味はわかるのです。

しかし、実際にはまだ会話しているのではなく、近づくことで相手の会話に聞き耳を立てている状況のようです。試しに王様や家来に話しかけても、彼らは空耳のように「ん? なんかいったか?」という雰囲気になります。

王様と大臣に気がついてもらえない少年。

少年は町に出て住人たちと話そうとするのですが、やはりみんなには自分が見えていない様子です。これもなんとなくわかるという演出ですが、もしかしたら自分も死んで魂の状態でさまよっているのかなと思うようになった頃に、自分のおばあちゃんちを発見し、おばあちゃんとおばあちゃんの愛犬に遭遇します。

おばあちゃんには、自分が見えている訳じゃないけど何か気配を感じてくれているようで、しっかりと自分に話しかけてくれます。聞けば、自分は死んだのだと町の人たちはいうが、おばあちゃんだけは自分が帰ってくることを信じて待ち続けていたんだとか。おばあちゃんは、かつて自分が着ていた服を渡してくれます。この服を着ることで、町の人たちは初めて自分の存在に気づき、話ができるようになります。しかし、彼らには自分は服を着た透明人間に見えるようなのです。

おばあちゃんは、流石です。涙がちょちょぎれます。

なんだか粋な演出ですよね。これがラブデリックなのです。特に住人が何語をしゃべっているのかわからない、あの異国情緒すら感じられる雰囲気は、まさにラブデリック節なのです。ゲームのレビューを他のゲームでたとえるのは陳腐な表現方法なのでプロはやっちゃいけないのですが、これはまさに任天堂の『どうぶつの森』シリーズのどうぶつたちと同じ演出です。何語をしゃべっているのかは音ではわからないけど、会話は文字を通してできる、アレです。

このシステムは、異国や異世界を体現できる素晴らしい発明ですよね。今では似たシステムがよくありますが、実は『moon』以前には見たことがありません(少なくとも自分は経験がなかった)。『どうぶつの森』は2001年4月が初出ですから、『moon』よりもあとに発売されたゲームです。また『どうぶつの森』シリーズもBGMを集めて自分で設定できますよね。そう考えると、これは憶測ですが『どうぶつの森』シリーズは『moon』の影響を一部受けているのではないかと、自分には思えるんですよね。

住民たちのしゃべっている言葉は、字幕で理解できる。

さて、そんな特徴のある『moon』ですが、ゲームの話だけではなく当時のゲーム事情について話しておきたいと思います。ちまたにレトロゲームレビューは山ほどあふれていますが、個人的には時代背景も語らなくては、そのゲーム本来の価値が伝わらない、あるいは薄れると思うんですね。特に『moon』は、時代の寵児的なイノベーティブな作品だったので、なおさらです。

まず、不可解なRPGの世界の出来事を笑い飛ばす必然性は、RPGというものを誰しもが知っている時代になったからにほかなりません。『moon』が発売された1997年は、国民的二大RPGのシリーズは、ちょうど『ファイナルファンタジーVII』(PS版)が発売された年です。一方のドラコンクエストシリーズは1995年に『ドラゴンクエストVI 幻の大地』(SFC版)が出たあとしばらく新作が出ていない状態でした。つまり、日本国民はもうしっかりRPGを堪能していた時代です。

ゲーム機でいうと、1994年にはプレイステーションとセガサターンが、1996年にNINTENDO 64が登場しました。ゲームは、ファミコンの時代に様々なゲームジャンルが確立され、スーパーファミコンの時代にグラフィックやサウンドが強化されゲームの完成度が高まり、プレイステーションやセガサターンの時代になって動画や3DCGがあたり前に使われるようになり、様々な分野のクリエイターやアーティストがゲーム業界に参入するようになりました。

それによりゲームの世界はより素晴らしいものになった反面、どのゲームジャンルもなんとなく定型化しつつある時代でした(個人の感想ですが)。

『moon』の時代は、プレイステーションもセガサターンも発売されてから3年たっているので、ゲームも多種多様化しゲームのバリエーションとしては、かなり豊富な時代を迎えました。とりあえず新作ゲームは何でもやってみるという時代ではなく、自分の好きなシリーズものやキャラクターのゲーム、あるいは好きなクリエイターやソフトハウスが開発したゲームなど、自分の世界観に合ったゲームを取捨選択する時代になりました。

『moon』は発売後すぐに「伝説のゲーム」と化し、今では「伝説のアンチRPG」と呼ぶ人もいれば、「知る人ぞ知る伝説の名作」という人もいるし、「ラブデリックの伝説的ゲーム」と評する人も少なくありません。ゲームを作るクリエイター側も、ゲームってこんなんでいいんだろうか? という疑問を抱いた時代でもあったのだと思います。必然的にラブデリックのようなソフトハウスが誕生する時代を迎えたんだと思います。

『moon』が話題になったことで、あとからラブデリックについてもいろんなことがわかりました。西健一さん、工藤太郎さん、木村祥朗さんという3人のゲームデザイナー(ディレクター的存在)が中心となってゲーム制作が行われたといいます。その作り方も異例ですが、その関係性も面白いものがあります(検索すればいろいろなインタビュー記事が見られますので、ここでは省きます)。

ラブデリックを設立したメンバーの一人の西健一さんは、日本テレネットというソフトハウスに企画とシナリオライターのアルバイトとして参加し、ゲーム業界に足を踏み入れました。日本テレネットでは『天使の詩』のディレクターなどに携わったそうです。その後、西さんはスクウェア(現:スクウェア・エニックス)に入社し、『クロノ・トリガー』や『スーパーマリオRPG』の制作に関わりますが、大手ソフトハウスのゲーム制作の方法よりももっと自分たちで自分たちのゲームが作りたいと思うようになってスクウェアの仲間達と独立し、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)で『マインドシーカー』を開発した鈴木浩司さんを社長に向かい入れ、ラブデリックを設立しました。

こうした会社設立の背景があって、スクウェアのゲームとはまったく正反対のクセのあるアーティスティックな作品を世に送り出すことになったんですね。

ラブデリックは『moon』を1997年にリリースしたあと、1998年に『UFO -A day in the life-』(プレイステーション)を、2000年に『L.O.L. 〜LACK OF LOVE〜』(ドリーキャスト)をリリース(発売元はすべてアスキー)しますが、残念ながら解散してしまいます。

『UFO』もまたラブデリック系まっしぐらのゲーム。バラバラになった仲間を探し出そう。

生物の進化を体感することができる『L.O.L.』。ドリームキャスト向けのゲーム。

『moon』制作の後半に西さんは坂本龍一さんとプロジェクト(『L.O.L.』)を立ち上げたことにより開発チームは『L.O.L. 〜LACK OF LOVE〜』チームと『UFO -A day in the life-』チームに分かれてしまいます。どちらも『moon』で培われたラブデリック節が注入されたオリジナリティーの高いゲームでした。我々ゲームファンは、開発チームが別であったことはあとから知るのですが、それぞれにラブデリックらしさを感じることができました。

ラブデリックは、1999年に『UFO』開発メンバーを中心としたスタッフが独立し新会社バンプールを設立します。『L.O.L.』開発メンバーはゲームをリリース後、次期ラブデリック作品として計画されていた『DAH』の開発を中止し活動休止、その後2001年に『L.O.L.』開発メンバーを中心とする新会社スキップを設立します。

ラブデリック名義のゲームは『moon』『UFO -A day in the life-』『L.O.L. 〜LACK OF LOVE〜』の3本しかないのですが、以来、こうしたラブデリック節の雰囲気のあるクセの強い個性的なゲームをラブデリック系と呼ぶようになりました。

独立後のバンプールは、『エンドネシア』(プレイステーション 2)発売元エニックス(現:スクエア・エニックス)や、ゼルダの伝説シリーズスピンオフゲーム『もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド』(ニンテンドーDS)など多数のゲームを開発します。

スキップは、発売元を任天堂とする『ギフトピア』(ニンテンドー ゲームキューブ)『ちびロボ!』(ニンテンドーゲームキューブ/Wii)等を開発します。ちなみに西さんは、2006年末にスキップを退社し、新たにRoute24を設立します。Route24では、ライセンシーソフトとして『アルキメDS』(ニンテンドーDS)をリリースします。

大人になるための方法を探すRPG。RPGだけど戦闘は行わない伝統を受け継ぐ。

一人では遊べないゲーム。通信大喜利といったイメージ。当時、画期的でした。

また、『moon』の中心スタッフの一人でありスキップに所属していた木村祥朗さんは、2002年に独立しパンチラインを設立します。パンチラインでは、2002年にビクターインタラクティブソフトウェアから『チュウリップ』(プレイステーション 2)を、2006年にソニー・コンピュータエンタテインメントから『RULE of ROSE』(プレイステーション 2)をリリースします。

また、2012年にはバラバラになったラブデリック系の人たちが集結しインディーゲームシーンに旋風を巻き起こすべくOnion Gamesを設立します。これは個人的に偶然スマートフォン向けのゲームで見つけたんですが、『勇者ヤマダくん』(iOS、Android)というゲームが異様に面白く、雰囲気が尋常じゃないなと思ったら、それがOnion Gamesのゲームでなんとその奥底にラブデリック系を感じてしまったんです。ディレクターは『moon』の木村祥朗さんでした。

スマホで遊び尽くした『勇者ヤマダくん』。もうDLできなくなってしまった。

『勇者ヤマダくん』もNintendo Switchで復活。うれしい!!

Onion Gamesはその活動範囲をSteamやNintendo Switch、PS4、PS5などのプラットフォームにまで広げ、『BLACK BIRD』『MillionOnionHotel』『ストレイ チルドレン』など多数のゲーム作品を開発しリリースします。そのかたわら、なんとあの伝説のゲーム『moon』を2019年10月10日にNintendo Switch用ソフトとして復活させてしまうのです。つまり、今でも『moon』が遊べてしまう環境を作ってくれたのです。現在、『moon』はPS4(PS5)、Steamでも可能になっており、合わせてレトロゲーム環境であるプレイステーションでも遊べるというありがたい時代になっているのでした。

根強いラブデリック系ゲームファンの声が届いたと、勝手に髙橋は思っています。そして、Onion Gamesさんありがとうといいたいのです。『moon』はゲーム業界にたずさわる人みんなにやってほしいゲームでしたからね。

ラブデリック系ゲームに明確な定義はありません。人によっては、ラブデリックが開発した作品、もしくはラブデリック出身のスタッフが制作陣にいるゲーム、登場キャラクターの会話がどこの国の言葉だがわからないゲームなどなど、定義は様々です。中にはラブデリック作品に影響を受けたゲームもまたラブデリック系と呼ばれる場合があります。

しかし、ここでハッキリといえるのは、ラブデリックの「ラブ」を感じることができるゲームはラブデリック系であり、僕らラブデリック系ゲームファンはそれに敏感なのです。

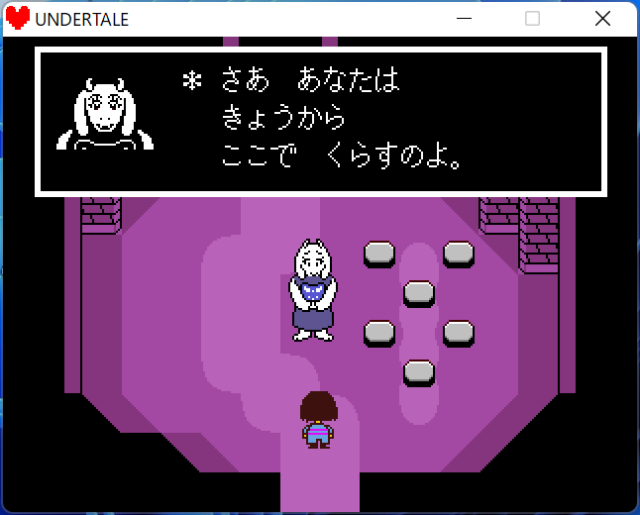

「誰も死ななくていいやさしいRPG」がテーマの『UNDERTALE』は、世界で大ヒットしたインディーゲーム。制作者のトビー・フォックスさんは、『moon』の影響を受けたことを公言。これもラブデリック系といわれている。

今回は『moon』の紹介記事なので、他のゲームについては詳しく触れませんでしたが、世の中にはまだまだたくさんラブデリック系ゲームがあるので、各自探してみて遊んでみてください。自分も、これからも様々なラブデリック系ゲームをプレイしていきたいと思います。現場からは、以上です。

©ASCII / ©LOVEdeLIC

©RYUICHI SAKAMOTO

©KADOKAWA CORPORATION / ©Route24

©Nintendo

©SKIP・Route24

©Onion Games, K.K./ ©DMM GAMES

©Toby Fox

「髙橋ピョン太のおニューもレトロも」他の記事はこちらから

「BEEP場外市場」他の記事はこちらから