80年代のアーケードゲームはゲームごとに基板を拡張、もしくは作り替えるのが普通でした。

同じ基板を使い回す事もありはしましたが、それでもせいぜい2年から2年半といったサイクルでした。

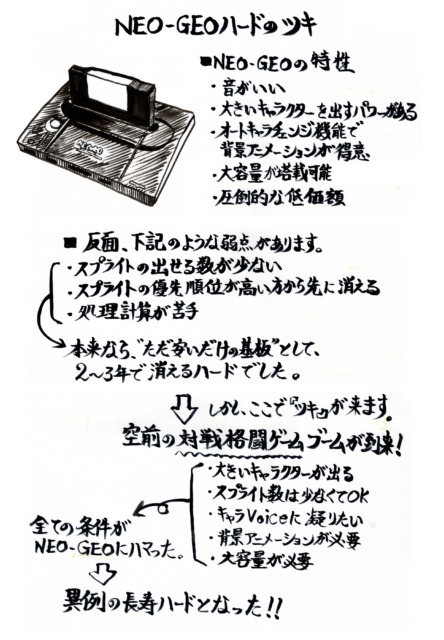

しかし、1990年に登場したNEO GEO(MVS)はそれを遥かに超えた寿命となりました。

今回の『知られざるアルファの世界』はその長寿の秘密に迫りたいと思います。

◆ 鳩野さんにもうちょっと聞いてみました! ◆

・NEO GEOのハードウェア設計はアルファ電子でおこなったそうですが、どうしてこのような仕様になったのでしょう?

“複数本が選択できる、万能に使えるハード”というのが設計理念で、ゲーム基板はセガのメガドライブを参考に仕様が考えられていました。

実際のハードとしては『バトルフィールド』基板の上位機種という感じでしたね。

ラインスプライト数(96本)やオートキャラチェンジといった背景アニメーション機能も、まんまそこから引き継いでいます。

・アルファ電子のゲームは初期からサウンドに特徴がありました。このことがNEO GEOのサウンドシステムにも関係していますか?

はい、影響しています。

アルファ電子では80年代初頭から音に関してはいいロムを使っていました。

SNKからもその特長を活かすように言われていたようです。

・短命だと思われていたということは、新規のシステム基板の開発構想などもあったのでしょうか?

当時のアーケードハードは2年から2年半くらい持てば長命とされていました。

技術は日進月歩なので、長く基板を使い回していると他社との競争に勝てなくなるという点が大きかったですね。

これは私の想像の域を出ませんが、ハード課の方たちは次の基板の構想を練っていたと思いますよ。

・カプコンの開発責任者だった岡本吉起さんは「2Dの対戦格闘ゲームで大成功をしてしまったために、カプコンは3Dのゲーム開発にやや乗りおくれてしまった」といったことを発言されています。NEO GEOのヒットで発生したネガティブなできごとを挙げるとしたら、どんなことがありますか?

企画を立てる上で、ハード面の制約が他社のゲームと競争する上でキツくなっていきましたね、徐々に。

また、1994年末に登場した『次世代機』と呼ばれたプレイステーションやセガサターンの存在は脅威で、ポリゴンという技術には、私だけかもしれないですが憧れとコンプレックスを持ちました。

SNKからNEO GEO、MVS関連以外の開発が禁じられていた関係で閉塞感みたいなものがありましたから。