先日、セガサミーグループの全社員へ向けてペンが配られた。セガとサミーの経営統合から20年が経ったことを祝しての記念の品だ。今回の思い出は、その経営統合の頃のお話。

↑記念のペン

経営統合前のセガはというと、全社を挙げて取り組んでいたドリームキャスト事業の継続を断念し、家庭用ゲームハードから撤退。かつてのライバルハード向けにソフトを供給することになった。その間、すべての開発スタッフは分社化により本社から転籍していたのだが、サミーとの経営統合が決まったことで、全員セガへ戻ってくることができた。

僕も恵比寿のオフィスから羽田にあったセガ本社に一足早く引っ越すことになった。プロデューサーデビュー作となった『サクラ大戦Ⅴ EPISODE 0』が秋にようやくリリースされて、掛け持で担当していたPS2版『ドラゴンフォース』の開発にいよいよ注力するためだ。経営統合という大きな変化があろうとも、開発末期の現場の切迫した状況は何ひとつ変わりはしないのだ。

↑『サクラ大戦Ⅴ EP0』発売前の2004年秋の秋葉原店頭の様子

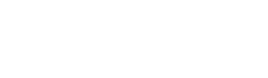

新しい所属先は「企画制作部」という新設部署だった。これはかつてメガドライブ時代に存在した部署の名を復活させたものであるらしい。

業務内容はこれまで通りゲーム開発なのだが、メンバー全員がプロデューサーで、プログラマやデザイナーは一人もいない。外部の会社に開発のすべてを委託する、外注専門部隊なのだ。僕が担当している『ドラゴンフォース』も外注タイトルだった。

↑当時の名刺

新しい席で荷物を開梱していると、部長が顔を出して言った。

「いよいよやってきたな。これからここには、セガの中でも特にクセの強い連中が集まってくるぞ。誰が来るかはお楽しみだ。最初は7人くらい揃えたいと思っていたんだが、結局6人しか集められなかったんだ。そしたら奥成が自分から名乗り出てきたんで、じゃあこいつも入れてやるかってことにしたんだよ」

「なるほど、まるで『七人の侍』ですね。さしずめ僕は“菊千代”ってところですか」

「お前にそんな大役が務まるかね? でもこの部署はきっと面白くなるぞ」

会うなりそんな話を始めた新たなボスこそ、このコラムを読んでいる人ならきっとご存知であろう、ミヤヒロさんだった。14年後一緒にメガドライブミニを作ることになる名物上司とのファーストコンタクトがこの部署だったのだ。

ミヤヒロ部長の言葉通り、まもなく各分社からいずれ劣らぬ腕自慢の面々が合流してきた。その中には、あの『セガガガ』を開発したゾルゲール哲氏の姿もあった。彼はヒットメーカー社からの異動だ。

当時彼はゲームボーイアドバンス向けの『ASTRO BOY・鉄腕アトム アトムハートの秘密』を2003年にリリース。続いてアトムの開発元のトレジャーとともに、今度は『ガンスターヒーローズ』のゲームボーイアドバンス向けリメイク企画を準備しているところだった。

あのメガドライブで名をはせたトレジャーと『セガガガ』の開発者による再タッグを間近に見ながら仕事ができるというだけで、もうこの異動は正解だと思った。

一方、PCソフト開発からは、後に『デストロイ・オール・ヒューマンズ!』のローカライズで世間をあっと言わせることになる小堤Pが、さらに本社のマーケティング調査部門からは、数年後にイラストレーターのTony氏と新生シャイニングシリーズを立ち上げる澤田Pがやってきた。

日本の開発会社だけではなく、海外と仕事をしているメンバーもいた。家庭用ゲーム機向け『アウトラン2』の移植版を開発したのはSUMO Digitalというイギリスの会社なのだが、そのSUMOとオリジナル版を作ったAM2研との橋渡しをしていたのは、僕の席の向かいに座っていた湊プロデューサーだった。『アウトラン2』が最初に移植されたのはXboxだった。僕は当時Xboxを最も贔屓にしていたので、実際に『アウトラン2』が動いているのを間近に見ることができて1ファンとして浮かれていた。あの時はXboxの勝利を確信したものだ。

(発売後、どうしてもクリアできないミッションがあり、彼を自宅まで招いて代わりにクリアしてもらったのも良い思い出だ)

それからしばらくして、サミーからのプロデューサー陣も統合に伴ってこの部署に合流してきた。いずれも『ギルティギアゼクス』(当時はサミータイトルだった)や『スタンダード大戦略』などを手掛けた実力のあるメンバーばかりだ。この時、すでにメンバーは7人では収まりきらない梁山泊になっていた。

開発分社の時代は、小さなメンバーの結束が高まった反面、グループ全体で見ると何かと閉鎖的になりがちで、それまで良かった社内の風通しが突然悪くなったように、僕には感じられていた。

色々な部署に出向いては、気軽に相談したり、世間話のついでに情報を得たりすることができなくなって、息苦しく感じられた4年間でもあった。

しかしこうして経営統合のおかげで鎖国状態が解かれ、さらにサミーの人たちとも一緒に働けるようになって、いっそうセガが面白くなってきたぞ! というのが入社10年目の僕の実感だった、実際この企画制作部というところは所属スタッフが集まって共同で何かをするケースはあまりない。皆挨拶もそこそこに、すでに抱えている仕事を進めるべく、各自で活動を始めた。

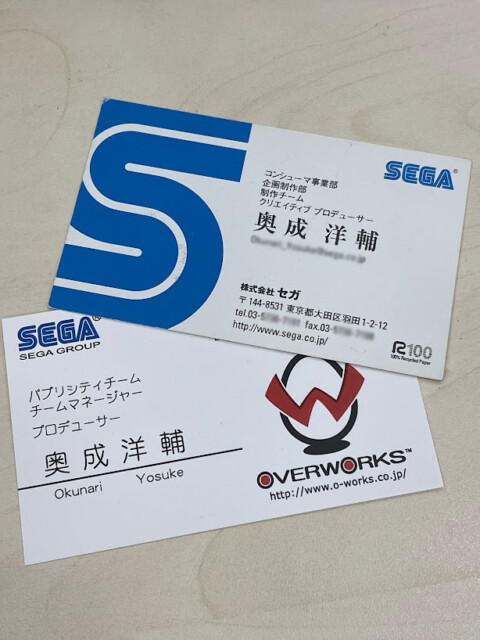

僕は『ドラゴンフォース』の開発を続けながら、いよいよ新生「SEGA AGES 2500」シリーズの構想を練ることになった。まずは、3D AGES社が発売していた、これまでのシリーズの売り上げや反響などを改めて調べてみた。

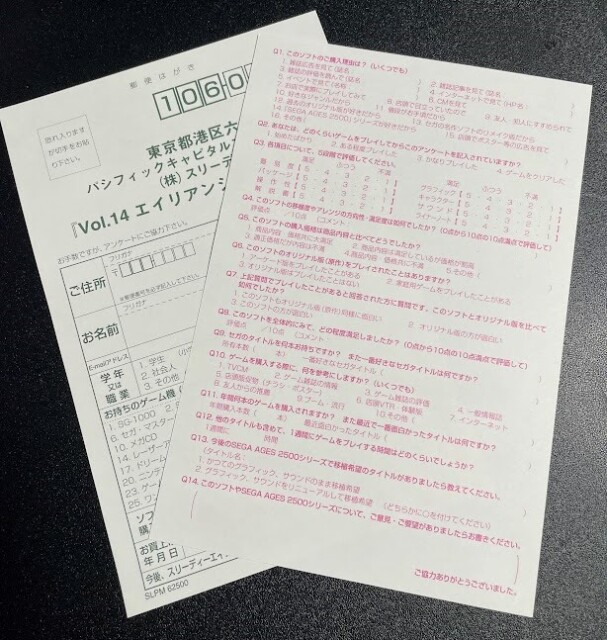

反響は主にアンケートはがきの集計データだ。実物のはがきもこの手に取って、じかに見た。一部のはがきにはびっしりと感想が書き連ねられている。集計データは便利なのだが、やはり手書きのペンで書かれた生のコメントを読むのが、熱が伝わってきて良い。MSX・FAN編集部にいたときのことが思い出された。また、この時代はファンのブログやホームページでの感想、2ちゃんねるなどの掲示板でも情報は得られたので、つぶさにチェックしていた。

↑3D AGES社がリリースしていた、僕が参加する前のSEGA AGES 2500シリーズと、今となっては懐かしいアンケートはがき

しかし調べれば調べるほど、これまでのSEGA AGES 2500シリーズに対する感想は、厳しい意見ばかりが目についた。「グラフィックがショボい」「ボリュームが物足りない」「思ってたのと違う」などなど。

結局どんなにハードが高性能でも、定価わずか2500円で新作をパッケージ販売するというビジネスモデルである限り、わずかな開発費でやりくりしなくてはならないことに変わりはない。

低価格ソフトの成功例というと「SIMPLE 2000」シリーズだが、こちらはオリジナル作品なので、1つのアイデアに振り切った一点突破の傑作がいくつも出ていた。けれどSEGA AGES 2500シリーズの場合、原作となる完成品が存在するため、仕様を削ることはできない。さらに名作のリメイクとなると、ファンが長い間描いてきた夢を実現化するという、通常でも高いハードルを越えなくてはならない。これは極めて難しいことなのだ。

↑当時のゲームショップにはSEGA AGES 2500専用の棚が置かれていたのだ!

こうした厳しい理想と現実が明らかになる一方で、販売面でこのシリーズを見ると評価が変わってくる。知名度の高い人気タイトルが低価格で買えるため、多くのゲームファンが手に取ってくれていたのだ。結果としてファンの評価に反して、営業的にはまずまず成功しているシリーズなのでもあった。それもそのはず、すでに15本以上のタイトルがリリースされていて、今回シリーズを継続しようという判断が下されたのが、そのあかしだ。売り上げは、ハガキの集計結果には出てこない疑う余地のない答えであった。

僕は『ドラゴンフォース』での苦労もあって、前任者にシリーズの値上げを提案してみた。「ここであえて『SEGA AGES 3000』、いや『3500』とかにしてはどうでしょうか?」「タスキも青から赤にして新シリーズにして、リニューアルをアピールするんです」などなど。

けれども前任者が決してこの提案に首を縦に振ろうとしなかったのは、こうした売り上げ面での確かな実績があったからだ。低価格であることもこのシリーズのアイデンティティなのだった。

それでもこのまま何の工夫もないままに漫然と続けて良いはずがない。新生SEGA AGES 2500はどこを目指すべきか? その答えは発売されたばかりのシリーズ最新作にあった。

『バーチャファイター2』である。

↑『バーチャファイター2』発売を告げる当時のチラシ

(つづく)

「奥成洋輔のセガセガしい日々」これまでの連載はこちら

「BEEP場外市場」他の記事はこちら