※お願い:今は2024年の年末だと思ってお読みください

新潟県三条市。

2024年も残すところあとひと月弱となっていた。

せっかく実家の新潟に帰省するんだし、去年と同じようにまたどこかでゲーム巡りでもするか……とGoogleマップを広げ、あれやこれやと検討をしはじめた。

最初はもっと新潟市寄りで気になるスポットを探そうと考えていたのだが、調べてみると12月30日と31日に営業しているお店が圧倒的に少ないことがわかってくる。さらにこの時期は、ただでさえ数が少ないホテルの部屋があれよあれよと埋まっていく。もはや迷ってる場合でもない。とりあえず先に宿だけ押さえ、旅程はおいおい考えることにしよう……。

12月の多忙からふっと抜け出し再びGoogleマップと向き合うと、以前立てたピンのひとつが12月31日も営業することが判明。その周辺を軸にして巡ってみることにして、前に予約した宿をキャンセルするなど急にスケジュールが組み上がっていき、あっという間に新幹線に乗る12月30日とあいなった。年末の時間経過は3倍速だ。

ちょうど一年前の本連載(第16回)でも降り立った燕三条駅。今回もスタート地点となる駅の改札を抜け、ぐるりと見渡すと去年と同じく雪はほとんど積もっていない。年末に記録的大寒波がやってくるというニュースの大層なアオリを見てスノーブーツ着用でやってきたが、またしても空振りに終わった。まぁ、水が靴下に染み込んでこないだけよしとしよう。

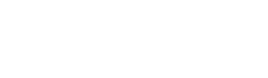

まずは去年も訪れた“全日本テーブル筐体愛好会”プロデュースのテーブル筐体数では日本最強を誇るボウリング場・イリスボウルを訪問。入口からすぐの場所にズラリと並べられたテーブル筐体の数々にはやはり圧倒される。すると、こちらに気づいた店員さんが「電源入れますね―!」とすかさず声をかけてくれて、真っ暗だった画面が次々と立ち上がっていく。ここまで1年前とまったく同じ流れであり、ループでもしてるのかのような軽いめまいを覚える。

ゲームのラインナップも定期的に入れ替わっているようで、『源平討魔伝』(ナムコ/1986)、『究極タイガー』(タイトー/1987)、『奇々怪界』(タイトー/1986)、『ロードランナー 帝国からの脱出』(アイレム/1986)など、いまや巷のゲームセンターではなかなかプレイできない名作が揃っていた。また、『アウトラン』(セガ/1986)をレバー&ボタンでプレイするチャレンジングな台もあり、天井照明の反射を抑える覆いもアウトラン仕様になっているという凝りようだ。

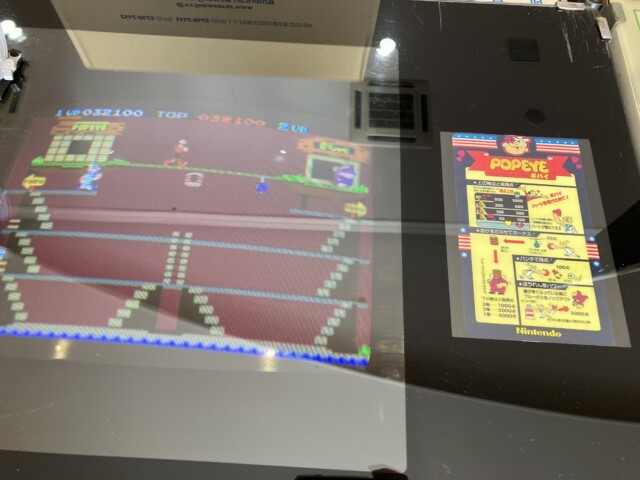

ひととおり見回ってから、しばらくぶりの『ポパイ』(任天堂/1982)をゆっくりとプレイ。このゲームと初めて出会ったのはまだ小学生の頃だ。テレビで見知ったキャラクターがゲーム画面で動いているのに驚きを感じたことをいまでも覚えている。『ポパイ』以前で、他媒体のキャラクターが冠に付けられたゲームに『ルパン三世』(タイトー/1980)があるが、ライセンス品ではあってもグラフィックはなんとなくな“雰囲気ルパン”だった。その点『ポパイ』は誰が見ても明らかなポパイとオリーブであり、ブルートのコミカルな動きまでもが再現されていた。ゲームの目まぐるしい進化に驚きが溢れていた、そんな時代。

一時間ほど様々なゲームを楽しんでから、次にゆっくりと歩いて向かったのは喫茶ロンドン。東京と違って地方では早々に年末休業に入ってしまう飲食店が多いが、こちらのお店は12月30日も営業してくれているのがありがたい。

ドッカと腰を下ろしたのは『スペースインベーダーDX』(タイトー/1994)のテーブル筐体。ホットコーヒーを一口啜ってから、インベーダーがタイトーキャラクターに置き換わったパロディモードを遊んでみようと100円を投入する。店内の照明は暗めでゲームにグッとのめり込こめる。“明るく開かれたゲームセンター”と健全宣言を行ったことで大きく発展したアーケード業界だが、今のゲーセンは私のようなロートルには明るすぎる。照明の暗い小さな喫茶店の片隅でひっそりプレイするインベーダーこそが今の私にはお似合いのように思える。一緒に注文した玉子サンドはタルタルタイプではなく薄焼き系。甘みと塩味のバランスが絶妙だ。うむ、この至福の時間よ永遠なれ。

このまま時間の感覚がなくなってズブズブと沈み込んでしまう前にどうにかJR弥彦線燕駅から電車に乗り、東三条駅にやってきた。去年は閉まっていて入れなかった駄菓子屋・フリースペースの三条ベースは今年もすでに営業を終えていた。それにしてもここまでは、本当に昨年末の再放送のように同じルートを辿っている。この強烈な既視感をお伝えしきれない文章力のなさがツラい。

三条ベースの前を通過して住宅街に入り込んでいくと突然現れるのが「宮島の湯」だ。創業は明治時代で約130年の歴史を誇る銭湯であり、どこもかしこも年季が入っている。ロッカーはほぼ鍵が故障しているし、トイレはなんと今どき汲み取り式。だがこの雰囲気こそが一朝一夕には醸し出せない本物の証だ。

浴室内の手前側の浴槽に浅めのぬる湯を、奥側に深めのあつ湯を配し、体を慣らしながらゆっくりと湯に浸かるのが雪国スタイル。ことに冬の新潟の夕暮れ時は急激に寒さが増してくることもあり、全身をお湯に沈めた時はシビれて昇天してしまいそうに気持ちがいい。

ご多分に漏れず新潟県も銭湯の数をぐっと減らしており、県内で営業している一般公衆浴場はわずか20軒ほどだという。三条市には2軒の銭湯があり、そのうちの1軒がここ宮島の湯というわけだ。末永く営業してほしい……と願っていた矢先、1月に入って設備破損により休業に入ってしまったようだ。復活に期待!

体がホカホカしているうちに素早く東三条駅まで戻り、停まっていたJR弥彦線の列車に乗り込む。乗り込んだからといってすぐに動くとは限らないのが地方ローカル線の醍醐味だ。10分ぐらい経ってから、ゆっくりと吉田行きが発車した。

吉田駅からJR越後線に乗り換え、分水駅で下車する。ここは駅員がいない無人駅であるのみならず、suicaをタッチする機械も券売機すらもない究極にシンプルな駅。suicaを使って入場してしまったのだがどう処理したものか、としばし呆然とする。

陽が沈んでからの分水駅前は驚くほど真っ暗だ。ここからは歩きで宿に向かうことになるが、年末も重なり途中にぽつりぽつりとあるお店はすでに年内の営業を終了している様子だった。

闇の中をしばらく歩いていくと国道116号線に突き当たり、そこを北上していく。

新潟市西区が生まれ故郷の私にとって、この116号線はビデオゲームとの出会いの源流といっても過言ではない。1980年代に国道沿いに立ち並んだコインスナック・オートパーラーが多くの名作ゲームたちと引き合わせてくれたからだ。だがそのお店のほとんどは、閉店してしまってもう跡形もない。40年も経てば当然なのだが、やはり寂しい。

駅から40分ほど遮るもののない寒風に吹さらされながら縮こまって歩いていくと、暗闇にボンヤリと浮かぶ灯火が見えてくる。近くまで来てもやはりその灯りはボンヤリしたままだが、ここが本日宿泊するホテル『公楽園』だ。

カラーテレビ・クーラー・自動車のいわゆる“新・三種の神器(3C)”時代から10年が経過し、モータリゼーションも一般化した1976年に国道を往く車客をターゲットに創業した公楽園は、1階にオートレストラン、2階にホテルを設けている。ホテルといっても非常にシンプルで簡易宿泊所といった雰囲気だ。

受付で予約した名前を告げて鍵を受け取ると階段で2階へ。共用廊下の雰囲気はもはや『バイオハザード』のよう。ギシギシと軋む廊下を歩き、鍵を使って部屋の中に入る。一度バイオ認定してしまったら、客室内のどこをとってももはやソレにしか見えなくなっている。電気が点いてるのになんでこんなに薄暗いんだ(のちにボリュームスイッチで明るく出来ることが判明)。

しかし、この妖しい空気感を味わいたい人は世の中には案外多いようで、NHKの「ドキュメント72時間」やテレビ東京の「日本ボロ宿紀行」でも取り上げられるなど秘かな人気スポットになっているのだ。

ヤレヤレと荷物を下ろし、ひとまずは1階にあるオートレストランを覗いてみる。カップ麺、トーストサンドなどの自動販売機が並び、中には新潟名物・イタリアンが入った自販機もある。しかしこの日の販売はすでに終了したようで、選択肢はトーストかカップ麺のどちらかしかないのは誤算だった。自動販売機なら24時間やってると思ったら大間違いなのである。

とりあえず食事は後回しにするとして、奥にあるゲームコーナーを先に確認することにしよう。

アストロシティがズラリと並び、『テトリス』(セガ/1988)、『コラムス』(セガ/1990)、『戦球』(セイブ開発・日本システム/1995)といった落ち物パズルゲーム、『名人戦』(アルファ電子・SNK/1986)、『天下一将棋会2』(コナミ/2011)などの将棋ゲーム、そして『上海』(サンソフト/1988)、『上海Ⅱ』(サンソフト/1989)、『中国龍』(エイブル/1995)と麻雀牌ゲームシリーズも充実している。

麻雀ゲームは意外なことに脱衣系がほとんどなく、『麻雀格闘倶楽部』(オフライン)に置き換わっているようだ。これも時代の流れか。

脱衣麻雀がないからといってセクシャルコンプライアンスを正しているかというと、UFOキャッチャーにはAVのDVDソフト、カプセルクレーンには下着入りカプセルが景品として収められているなど、古式ゆかしい昭和のゲーセンスタイルはしっかり貫かれていた。そんな80年代後半から90年代をそのまま真空パックしたかのような濃厚な空間をうっとりと眺める。寒い中ここまで来た甲斐があった……とあったかい缶コーヒーを片手に悦に入りつつも、このままでは晩御飯がトーストになってしまうのですぐ隣りにある居酒屋でこれも新潟名物のタレカツ丼を堪能した。

夜のお風呂が怖くて入れなかったり(銭湯をしっかりキメておいてよかった)、電気を消すとなんか出そうでテレビも点けたまま寝たためよく寝付けなかったりと、存分に公楽園を味わった翌朝。外に出て改めて建物を眺め、昨晩の惨劇がまるで夢であったようだ……などといまだ抜けきらないバイオ感をボンヤリした頭に思い浮かべた(もちろんそんな惨劇などはない安心の宿ですのでご安心を)。

自販機のチーズトーストを買って缶コーヒーで流し込み、最後に早朝『洗脳ゲーム TEKI・PAKI』(東亜プラン/1991)で脳をリフレッシュしてからチェックアウトした。これから大晦日の今日でも営業しているという“ある施設”に行ってみることにする。

私が帰省する実家は越後線沿いのもう少し新潟駅寄りにあるので実感はなかったのだが、吉田駅を境にこちら側の列車本数は大幅に少なくなっている。これから向かう方向の8時53分の列車を乗り逃すと、次にやってくる列車はなんと12時44分。周辺数百メートルどこもお店が営業していない分水駅前で4時間を過ごさねばならないことになる。首都圏や京阪圏のいつでもすぐ電車がくるミッションとは緊張感がケタ違いである。

どうにか予定通りの列車に乗り込み、車内現金精算を済ませて出雲崎(いずもざき)駅で下車。歩いて10分ほどにあるのが『出雲崎レトロミュージアム』だ。

ここは昭和の古き良きブリキのおもちゃや、懐かしい昭和のおもちゃを展示として見るだけではなく実際に一部遊んだりもできる、2023年にオープンしたばかりの比較的新しいレトロ博物館。

その中には、テーブル筐体や駄菓子屋ミニアップライト筐体で『アルカノイド』(タイトー/1986)、『ギャラクシアン』(コピー)、『クラッシュローラー』(アルファ電子/1981)が稼働しており、入場料のみで遊ぶことができる。さらには『スペースフィーバー』(任天堂/1979)純正テーブル筐体もあり、こちらは有料ながらもプレイが可能だ。

おもちゃの博物館ということもあり、アーケードだけでなく「クレイジークライミング」「スクランブル」「スペースディフェンダー」などの電子ゲームや、「ブロック崩し」「レーシング112」「カセットビジョン」といった黎明期の家庭用テレビゲームが遊べるのも魅力。

また、任天堂開発の簡易複写機「コピラス」の箱が置かれていたり、同じく任天堂の「光線銃カスタム ライオン」が展示されていたりと、ニンテンドーミュージアムでは写真が撮れなかったアイテムに遭遇もでき、嬉しい発見が多い。

館内を楽しみながらも、頭の片隅では越後線ダイヤがちらつく。とにかく1本逃すとそれで1日が終わることにもなりかねないため、後ろ髪を引かれつつそそくさと早めに駅に戻ることにした。

越後線といえば、実家に戻る途中の岩室駅から歩いて行ける場所に「プレイハウスエリナ」という新潟音ゲーの聖地と呼ばれるゲームセンターがある。ただ、駅から歩くとなると周囲に何も遮るものがない広大な田んぼの真ん中を突っ切っていくことになり、今日のような雨混じりの風が吹く日は本当に行倒れかねないのでまたの機会にしておく。

無事帰省も終えて東京に戻るとまもなく、出雲崎レトロミュージアムのリニューアル閉館がアナウンスされた。閉館にはいくつか理由があるようで、ちょっとしたニュースとなって界隈を駆け巡っている。個人的にはどのような施設に生まれ変わるのか非常に興味があるし、また改めて訪れる理由ができて、いまからもうワクワクしている。

現状での“おもちゃの博物館”としての営業は2月3日(月)までで、リニューアル後は大人が懐かしみ楽しめる“昭和の博物館”として再オープンする予定とのこと。

貴重なゲームたちの扱いはどうなっていくのかも気になるところだし、また越後線の時間を気にしつつも訪れることになりそうだ。

過去の記事はこちら

BEEPの他の記事一覧はこちら