MSX・FAN(Mファン)編集部で働いていた頃の話の続き。

1992年の春、『フロム・エー』でメガドライブFAN編集部の求人を見つけた僕は、早速応募し、見事採用されたものの、配属先はなんとMファンだった。ナイコン族に務まる仕事なのだろうかと不安を覚えつつ、僕は編集部へとやってきた。

Mファンは本家アスキー発行の「MSXマガジン」に続く第2のMSX専門誌だ。創刊されたのは1987年の春のこと。前年秋に松下電器とソニーの2社から発売された低価格MSX2がヒットして、大いに盛り上がっていた時期だ。しかしそれから5年が経ち、編集部に入った1992年となると先行していたはずのMマガは休刊し、市販のゲームも年間通じて20本ほどという状況だった。

しかもなおMファンの士気は高かった。それはファミコンなどのゲーム機と違い、MSXはパソコンだったからだ。「ゲームが出なければ自分で作れば良い」「いやむしろ市販のゲームよりも、投稿作品のほうが面白いかもしれない」と読者に言わせてしまう勢いがあった。ピークを過ぎたMSXを使いこなす読者の熱の高まりは、最高潮に達していたといえる。

当時のMファン編集部は、編集長である北根紀子さん、副編、デスクが4人。さらにアシスタントが8人という構成だった。そこに僕を含む新人3名が加わり、11人に。アシスタントの多くは大学生で、みんなすぐに打ち解けた。

夜間大学に通っていたのは僕だけだったので、朝11時に出社し、17時に退社するのが常だった。午前中は人も少なく、積極的に電話番をしていた記憶がある。

午後になると、大量の郵便物が届く。ほとんどが読者からの投稿プログラムで、山と積まれた封書の中身は、厚紙やダンボールで頑丈に守られたフロッピーディスクだ。

投稿数が一番多かったのはゲームプログラムの「ファンダム」宛て。他にはゲーム以外のプログラム「AVフォーラム」、イラスト投稿の「ほほ梅麿のCGコンテスト」、音楽投稿の「FM音楽館」や「MIDI三度笠」にもたくさんの作品が届いた。

配属が決まった時点では「どうやってメガFANへ異動させてもらおう」などと考えていた僕だったが、まもなくMファン編集部の居心地の良さを実感した。

まずどこの編集部よりも安定感があった。イチから仕事を覚えなければならない新人にとってもってこいの環境だった。

ライバル誌と熾烈な競争を繰り広げていたファミマガやメガFANに比べて、当時のMファンは、ライバル誌がすでになく、市販されるゲームもわずかだ。

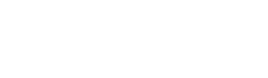

MSX最後のハードウェアとなった松下電器の「A1-GT」は、僕が編集部に入る半年前の1991年末に発売されたばかりだったが、中身は1990年に出た「A1-ST」のマイナーチェンジ版に過ぎず、松下以外のメーカーは何年も前からMSXから手を引いていた。

※写真注:晩年の表4(裏表紙)広告はずっとA1-GTだったが、そのうちGTの在庫が無くなって広告を入れるわけにもいかなくなり、最後はMSXと関係ないワープロの広告を入れていた。松下電器は最後までMファンを支え続けた。

ともかくそんなスクープのない時代のMSXであったので、「台割」が途中で変更になることもなく、本当にじっくり編集の仕事を学ぶことができた。

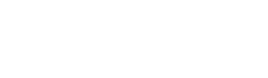

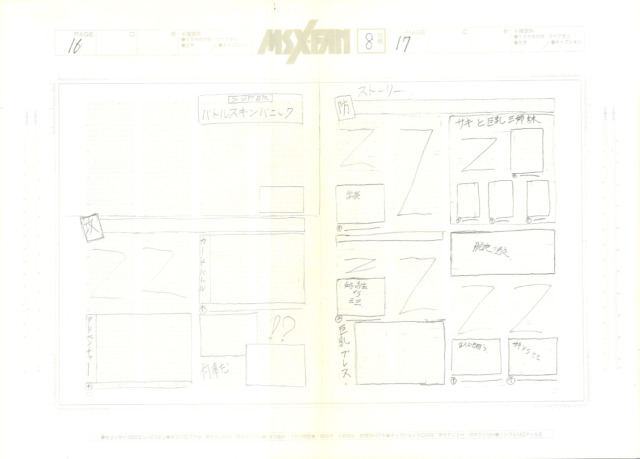

さて、台割というのは雑誌を作り始める時に最初に用意するその号の設計図のことだ。今回の号は全部で何ページあって、広告がどのページにあって、特集記事に何ページ割いて、みたいなことを具体的なページに割り当てて決めるのだ。

※写真注:Mファンの台割は残ってなかったので、ファミマガの台割を参考まで

台割とともに各記事の担当者が決まる。ただしMファンはほとんどが連載記事なので、担当者はほぼ固定していた。僕が初めて参加したのは、1993年7月8日発売の8月号だ。

担当した記事は『スーパーバトルスキンパニック』という新作ゲーム。『プリンセスメーカー』などを制作したガイナックスが、PC-8801mk2SR向けにリリースしたゲームを、ブラザー工業が移植したものだ。

このソフトの紹介に4ページをもらった。巻頭特集記事3本のうちの1本という大役だ。

それはそうと、僕は「なんでそんなものまで残しているんだ」とよく人に突っ込まれるのだが、今回もこの記事を作ったときの一式を保存していたので、それを見ながら当時の記事ができるまでを紹介してみる。

まず最初にゲームをプレイし、メモを取りながらどんな記事にするか考える。

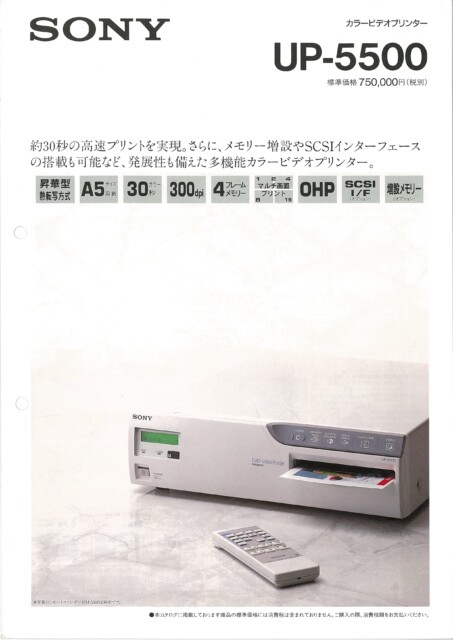

このとき画面写真も撮っておく。当時はビデオプリンターという、テレビ画像をプリントできる機械を使った。

※このカタログのモデルはセガに入ってから買ってもらった機種なので、編集部にあったのは少し古い型だ。

当時1枚撮影するのに500円くらいのランニングコストが掛かっていたと思うのだが、仕事なのでバリバリ撮りまくった。ただ、1枚プリントするのに5分は待たされるということもあり、写真1枚の印画紙に4画面分プリントするのが一般的だった。

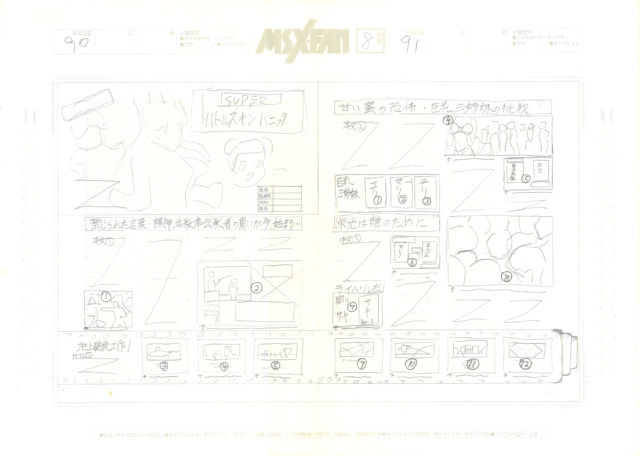

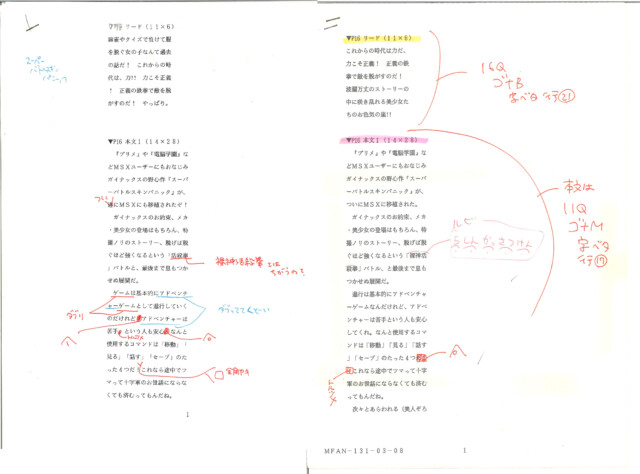

記事の内容を考えたら、いよいよ記事のレイアウトを切る(ラフレイアウト)。専用の用紙に見出しを付け、写真を何枚使うか、コラムを入れるかどうかなどを決めて配置する。

↑僕が最初に書いたレフレイアウト(最初の2ページ分)

これは最初に書いた案。オープニングの連続写真を入れてみようとしたが、ごちゃごちゃしててわかりにくいし、どうせなら女の子の写真が大きいほうが見栄えがするよ、と担当のデスクに教わる。

そこで今度は写真を大きくしてシンプルなものに。

↑修正を行ったラフレイアウト

今度は、写真の位置がよくなくて、文章が読みづらいのではないかと指摘を受けた。

↑デスクに大きく直してもらったラフレイアウト

結局最後はデスクに直してもらうことになったのがこちらの画像のもの。シンプルで読みやすく見栄えもする。

ラフデザインができたら、掲載する予定の写真をピックアップし、見出し部分など文字の大きなところや、スペック表など一部の原稿だけ先に書き、封筒でまとめてデザイン事務所に渡す。

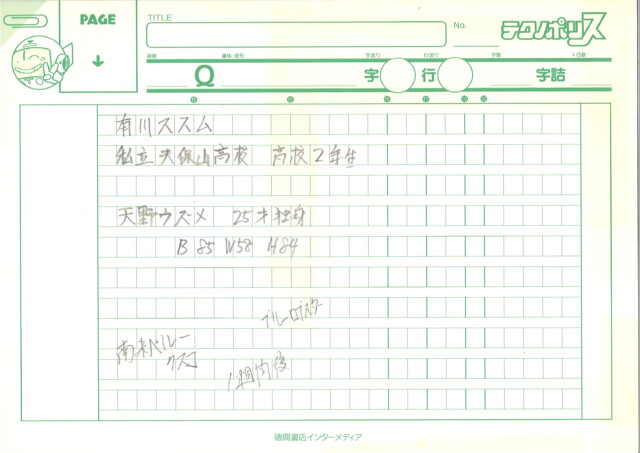

↑冒頭のスペック部分の原稿と文字指定

↑原稿のやりとりはすべて封筒で

すると数日後、プロのデザイナーがきれいに清書してくれたものが届く。

↑ラフレイアウトをもとにデザイナーが清書した正式なレイアウト

ここでようやく記事の文字数などが決まる。そしてその文字数に合わせて、自分で原稿を書くのだ。

原稿制作はワープロを使う。富士通のOASYS(オアシス)だった。家にはワープロはあったのでタイピングは問題なかったが、北根編集長は「書くのがずっと早くなるから」と、「親指シフト」を覚えるよう僕に強く勧めた。親指シフトというのは富士通独自のキータッチ方式で、スペースキーの部分が2つのシフトキーに分割されており、これを駆使することで、通常のタッチタイプよりもスピードで勝るタイピングが可能となるのだ。ただしこのキー配列は富士通独自の規格であるところがネックだ。

ほかならぬ編集長の指示ということもあって、何度か習得できないものか、何度かチャレンジしてはみたものの、慣れないタイプではスピードが遅くなる。結局一部を除き、ほとんどのスタッフは親指シフトを習得しなかった。僕もギブアップは早かった。

原稿を書くと、デスクに添削してもらう。文章にはそれなりに自信を持っていたが、最初は何度も直しを入れられ、プロのハードルを実感した。

OASYSで書いた原稿とデスクの修正指示

あとは文字の指定(大きさとかフォントの種類)を入れる。これは結局、最後までちゃんと覚えられず、全部テンプレの丸写しだった。

↑細かくデスクに直してもらった原稿と文字指定

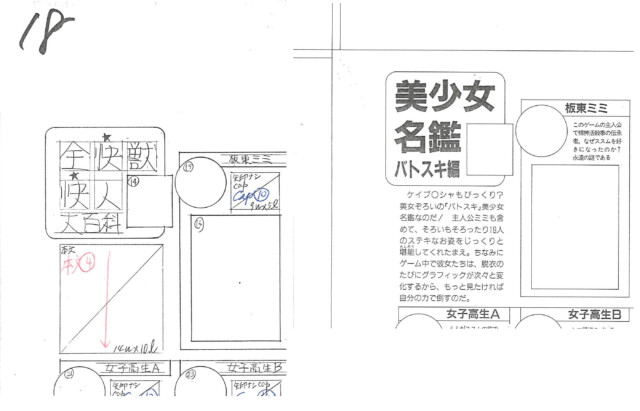

すべての原稿を書き終え、写真も用意できたら、最後に編集長のチェックが入る。

北根編集長は後半2ページに僕が用意した、キャラクターリストのタイトルを見て言った。

「『全快獣快人大百科』ってどういう意味?」

「えーっと、昔ケイブンシャから『全怪獣怪人大百科』という本が出ていて、そのタイトルをモジりまして……」

「独りよがりでわからない。読者が誰でもわかるようなものにして」

渾身のネタはあっさりとボツにされた。

↑3ページ目見出し部分。レイアウト時と製版入稿時

次の画像は印刷所に入れる製版入稿のコピー。最終工程として写植が反映されている。

↑製版入稿の写し。リード部分など地紋が敷いてあるところはこの写しだと重なって読めない

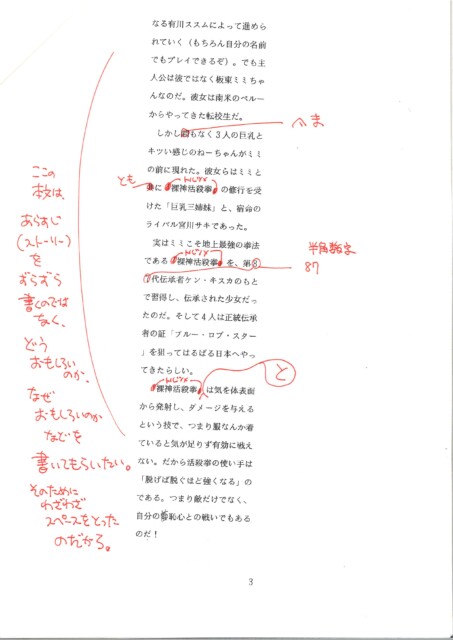

この記事を書いている途中、北根編集長に原稿を見て貰った際に言われたことがある。

「『(笑)』って何? 誰が笑ってるの? 別に面白くないよ。自分だけがひとりで笑っていても読者は面白くも何ともないから。止めなさい」

元々はインタビュー記事などで、ここで笑いが起こったという記号として使われていた「(笑)」は、当時通常の雑誌の文中でも頻繁に目にするようになっていた。しかし北根編集長の言うとおりだった。僕は以後Mファンの誌面で二度と使おうとしなかった。

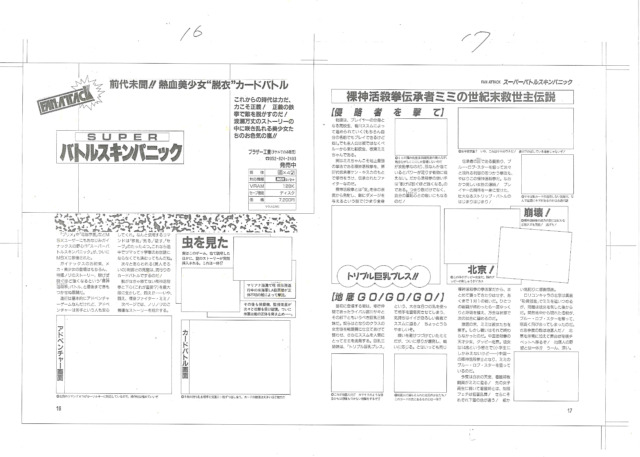

こうして僕の手掛けた初めての記事は活字となって本誌に掲載された。

↑最終的な記事。「MSX・FAN(徳間書店) 1992年8月号、P16-17」より

あれから30年以上が経った。僕は50歳を過ぎてから改めて文章の仕事を再開したわけだが、このときMファン編集部で学んだことは今までずっと生かされている。北根編集長や当時の編集部の人たちには感謝してもしきれない。

ちなみに毎月買っていた「メガドライブFAN」だが、TIMで働いていると発売前に見本誌が手に入れられるようになったので、わざわざ買わなくても済むようになってしまった。浮いた予算でライバル誌の「BEEP!メガドライブ」(BEメガ)を買うことにした。

創刊時以来3年ぶりに改めて購読を再開したBEメガは、非常に読み応えのある雑誌になっていて、僕はBEメガの愛読者にもなった。

2冊のセガ専門誌を読み、時には同じアルバイトの仲間たちから業界裏話を聞かされたりもするようになった僕は、ますますセガへと傾倒していくことになるのだった。

「奥成洋輔のセガセガしい日々」これまでの連載はこちら

「BEEP場外市場」他の記事はこちら