「香港97」の共同制作者でもあった闇のプログラマー・芦田さん(1968年生まれ)の少年時代を振り返る、漆黒のマイコン一代記。今回のお話も1982年の神奈川県からスタートします!

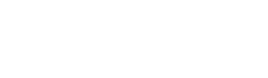

「パソコンすら持ってなかったじゃないですか。実家があった藤沢を中心に、店員に目をつけられないよう、いくつかのマイコンショップを行ったり来たりして、空いてる展示機を探しながらチャリを漕ぐ毎日でしたね……」

家に帰れば半狂乱の母と。小学生の息子に「タバコ盗んでこい」と命じる父。

パソコンショップの店頭で、仲間が調達した新作ゲームを遊ばせてもらう束の間のひとときが、芦田少年にとって、地獄のような日常を忘れられる唯一の時間だった。

当時のゲームソフトといえば、プログラムが「録音」されたカセットテープに、短いキャッチコピーと雑なイラストがプリントされた紙ペラ一枚という、超シンプルな構成。

肝心のゲームがどうなのかはタイトルとイラストから想像するほかなく、蓋を開ければクソゲーだらけ。ていうか、ほとんどがハズレくじ。死屍累々と言っても過言ではなかった。

それでもなお、比較するものが無さすぎるあまり、クソゲーをクソゲーと気付かない、気付けない。そんな時代だった。

ゲーム以前にナイコン(パソコンすらない)芦田少年のような子供たちは、ベーマガ(※マイコンBASICマガジン=当時あったゲームプログラム投稿専門誌)に掲載されたプログラムリストをショップの展示機で密かに打ち込み、ゲームシーンの端の端になんとか食らいついていた。

「ベーマガ、いい雑誌なんですけどねえ。載ってるゲームがイマイチ単純で速攻で飽きちゃうのがね……。自分の場合はゲームにハマるってより、やろうと思えば誰でもゲームが作れるんだぞって、現象そのものに興奮してました」

初代ファミコン(ファミリーコンピュータ)が登場した1983年は、大勢のパソコン少年が大いなる岐路に立たされた年でもあった。

プログラム、音楽、キャラデザイン、ぜんぶ私ひとりで作りました! みたいな。個人のマニアが趣味の延長でこしらえた作品が大多数だった当時のパソコンゲームシーン。

これと対照的に、任天堂に高価なライセンス料を払える企業しか参入を許されないのが、ファミコンゲームのドライな世界。

しかも、任天堂の厳しい品質審査をパスした作品しか流通に乗せてもらえない。というクソゲーバリアも抜け目なく張られ、玉石混交のマイコン(パソコン)ゲーム業界とは大違いだった。

心ない人からクソゲー呼ばわりされた「スーパーアラビアン」「デビルワールド」「スペランカー」のファミコン三部作も、マイコンゲームの基準に照らせばクソどころか名作レベルの完成度。

何を買ってもハズレなし。マシンの値段はパソコンの数分の一。

そりゃ、誰だってファミコン選ぶでしょ……てな感じで、これまでゲームに興味を示さなかった子供ばかりか、クソゲーの洪水で心が死んだマイコン少年までもがファミコンに魅了され、その虜となった。

「自分だってファミコンの方が全然イケてると思ってましたよ。ただ、僕がパソコンに感じた夢って、ゲームの出来が良い悪いとかではなく、自分で作ったゲームを、手っ取り早く金にできるってところなんですよ。ガッと稼いで一刻も早く家を出たいっていう……」

さすがの芦田少年も中学進学を目前に、これまで「当たり前」と信じて疑わなかった日々の生活、すなわち散髪にも行けず、風呂にも入れず、理由もなく折檻され、盗みを命じられる日々の暮らしが「異常なもの」だと気付き、漠然とではあるが、一人暮らしを夢見るようになる。

そしてこの時期、早くもベーシックをマスターした芦田少年は、続々と小さなゲームを作りまくっている。

授業中、ノートに手書きでコードを記述し、出来上がったそれをまじまじと眺め、己がマイコンになりきった気分で脳内エミュレーションする。

頭の中でデバッグを終えたらショップに走り、実機のパソコンでタイピングするという流れだ。

「こんな貧乏くさいことやってるの僕だけだと思ってましたけど、何年も後にプロになって、あのマーク・フリント(ヴァリアント、ZONE、ハイウェイスター等の名作を送り出した80年代のスーパープログラマー)も、サラリーマン時代に頭の中でプログラム書いてたって人伝てに聞いて、妙にうれしかったですね」

出来上がったゲームは片っ端からベーマガに投稿。採用されると原稿料の名目で数千円(※記憶では3千円)がもらえた。

「デビュー作はMZ80Bの魚釣りゲームでした。思いつきで作ったのもあれば、アーケードゲームを(自分なりに)完コピした作品とか、何度か採用されて小遣いもらいました」

そんなある日、「マイコンスクエア・アライ」の仲間から、とある自作ゲームを見せられた。

「自慢したかったんでしょうね。バカみたいなスピードで全然ゲームになってなかったんですけど、とにかく処理だけは死ぬほど早くて、ベーシックじゃないな。っていうのは一発で分かりました」

芦田少年の読み通り、それはマシン語で書かれたゲームだった。

ベーシックより原始的で記述も機械的なマシン語は、分かりづらい反面、パソコンの性能を極限まで引き出せる。

分かりやすく例えるなら、長文の手紙でくどくど愛を語られるか、「愛してるよ」とダイレクトに耳元で囁かれるか、それくらいの差がある。

いずれにしても、当時の貧弱なマシンで質の高いゲームを作るには、マシン語の習得が必須だった。

今であれば、さしずめCなどの高級言語でプログラムを書き、コンパイラを通して実行ファイルを生成するところ、80年代のマイコン少年はこれをすべて人力で行っていた。

ノートを広げ、ニーモニック(比較的わかりやすい簡素な命令文)を書き、ある程度まとまったらCPUの命令表と突き合わせ、手作業で16進数に変換してゆく。この作業を「ハンドアセンブル」と呼び、80年代のプログラマは大体みんなやっていた。

「そのうちRETはC9みたいに、命令表を丸暗記しちゃうんですよね。そしたらわざわざニーモニック書く意味ないから、いきなり16進数で書くようになって……。こんなの別にすごくないですよ。あの頃はカセットテープの音聞いて、ベーシックかマシン語か判別できるやつとかざらにいたし、僕なんかはどんな色でも見た瞬間、頭の中でRGBコードに変換できるし、パッと見た絵をドット変換して、その場で16進数にするとか、今でもできます。でもこれ、当時はできる人結構いましたよ」

そして放課後になった瞬間、ノート(PCではなく文字通り大学ノート)を手に駅前の丸井にダッシュ。マイコンコーナーの展示マシンでコードを入力するのだ。

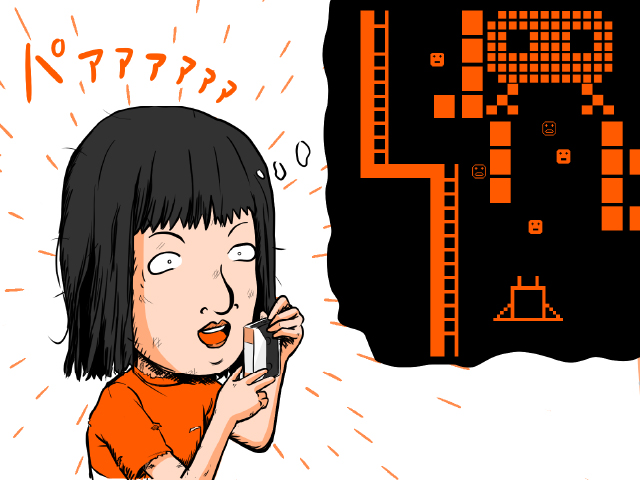

作業できるのは長くて2時間。授業が長引くと閉店まで1時間を切ることもある。店内に「蛍の光」が流れ出すと、大慌てでカセットテープにプログラムをセーブする。

時間配分をミスり、どうやっても間に合わない時もあったが、そばに立ってじっと待っていてくれる優しい店員もいれば、問答無用でいきなり主電源を切る奴もいた。セーブが終わる前に電源を落とされれば、再び同じ作業を繰り返さねばならない。

首尾よく保存が完了しても油断はできなかった。実家に芦田少年のプライベートスペースはなく、皆が居間で雑魚寝する。

「基本、私物は隠さないと親父に捨てられちゃうんですけど、狭すぎて隠し場所なんかほぼ無いから、何度も見つかってぶっ壊されましたよ」

その日の気分で豹変する父は、スイッチが入るとなんの前触れもなく、大切なテープを息子の眼の前で踏み潰したりもした。

「そういうときは事故だと思って、新しいテープをどうにかして手に入れて、しこしこセーブしてましたねえ。あの頃はプログラムの学校なんか無いし、参考書も資料もほとんどないから、結局一番役に立ったのは解析でした。参考書を読む暇があるなら、まず他人のプログラムを解析しろと……」

それをするにも障壁はあった。解析するゲームを買う金が無かったのだ。それでも「必要は発明の母」という言葉があるように、芦田少年は逆境を覆す驚愕の裏技を編み出し、それを実行する。

令和の時代にも応用できる闇の裏技、次回公開!

(つづく)