前回に引き続き、「香港97」の共同制作者でもあるハードボイルドなプログラマー・芦田さん(1968年生まれ)のマイコン少年時代を振り返ろう。

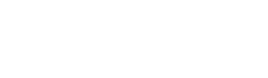

「さっさと行ってこいよォ!」

澄み切った青空が広がる1月の午後。ヤニで黄ばんだ6畳間のコタツに首まで潜り、狂ったようにショートホープをふかしながら、天井に向けて怒鳴る父。

「おいッ、ひまし油買ってくんの、忘れんじゃねえぞッ!」

次の瞬間、若干11歳の息子を血走った目でキッと睨み、建付けの悪い窓ガラスが震えるほどの大声で念押しする。

いらついた父の怒声を背中に浴び、はじかれたように家を出る芦田少年。

この年(1980年)、中東でイラン・イラク戦争が勃発。アメリカではジョン・レノンが凶弾に倒れた。そんな世界の中心から、冥王星ほども遠く離れた神奈川県藤沢市の薄暗い市営アパート。

地域では「愛想が良く、物腰柔らか」と高評価な父だが、家庭内では小学生の息子に連日無理、難題を与え、いたぶり抜くことを「教育」と信じるモンスターだった。

事あるごとに「あれ買ってこい」「これ買ってこい」と命じるも、代金をくれるのは上機嫌のときだけ。

父の「 買ってこい」は「手段を選ばず持って来い」と同義語であり、文字通りなんとかしてくるのが芦田少年の役目。ずうずうしく手など出せば「怠け者!」と罵られ、「靴なんか履かんでいいから裸足で行ってこい!」等、さらなる無理難題を与えられる。

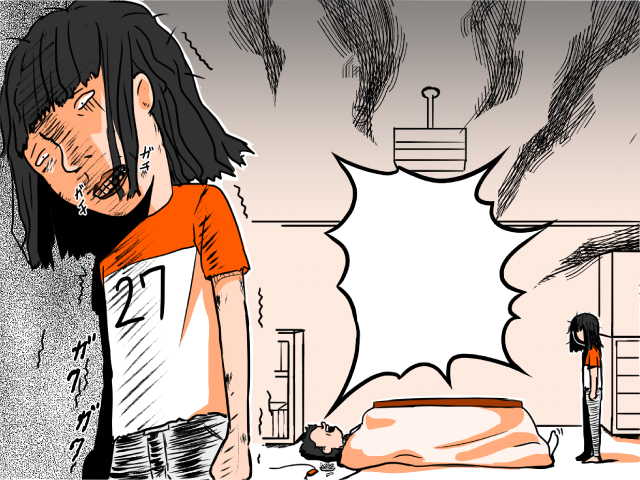

この日、調達を命じられた「ひまし油」は、慢性的な便秘で悩む父が下剤代わりに愛飲していたもの。一方、平日の給食と親の残飯だけで生き延びていた芦田少年は、便秘というより、そもそも詰まらせるものすらなかった。

「いつも空きっ腹でしたよ。日曜は給食が無いから特に腹が減って辛かったすね……。そのぶん、平日に食いだめするんで学校では嫌われてました。おかわりするのに行ったり来たりする時間も無駄だから、しまいに鍋の横に立ったままムシャムシャ食うようになって。ガキだから周りの連中も面白がって真似するんですけど、やつらは遊び、僕はマジでしたから」

このように連日追い込まれ、生きる希望を失いかけていた彼の人生を一変させたのが「マイコン」だった。

猫の額より狭いメモリ。日本語は半角カタカナしか表示できず。カラーは7色。

仕事に使うというよりは、マニアの中のマニアが愛でる超高級なおもちゃ。それでも80年代においては未来の象徴であり、一般人にとっては黒船のような、畏敬の念をもって木陰から遠巻きに眺める代物だった。

部品を自分で半田付けする「キットマイコン」が、完成品として売られる形態に変わると、大手デパートが次々とマイコンの取り扱いをはじめる。

芦田少年の暮らす藤沢の丸井(2006年閉業。現在はビックカメラ)も、先見の明なのか、高価なマイコンと月賦販売の親和性が高かったからか、上層階にかなりのスペースを割いてマイコン販売に力を入れ出した。

時代を若干先取りしすぎた丸井。芦田少年がこの店で遭遇した人生初のマイコン。それがシャープのMZ80K、日立ベーシックマスターレベル3、これらが自由に触れるよう開放されていた。

- SHARP:MZ-80K2

「パソコンの脇にサンプルのプログラムリストが置いてあって、自由にタイピングしていいよ。みたいな感じですかね。初めは子供なんか寄り付きもしなかったけど、僕が率先して触りまくって、気がついたら子供が集まりだして……」

◆マイコンスクエア・アライ

それからしばらくして、平塚にパソコン専門店が現れたとの噂を聞いた芦田少年。チャリで片道1時間の平塚まで足を伸ばすと、そこには噂通り「マイコンスクエア・アライ」という店があった。

店名は個人経営風。実は南米から食肉やガラナ濃縮液を輸入する同名の商社が、なぜかいきなりオープンした専門店だった。

「とにかく店長がむちゃくちゃ気さくな人で、僕みたいな汚くてひねくれたガキにも優しく接してくれるんですよ」

当時の芦田少年は満足に入浴もできず、散髪は3年以上ご無沙汰だった。腰まで届くザンバラ髪を纏めもせず、歩くと髪の毛がモワモワ揺れる。

これに、穴だらけのGパンと赤白ツートンのTシャツを年間通して着用。シャツ正面にプリントされた「27」という謎数字がそのままあだ名となり、級友からは「27」と呼ばれていた。

「当然、学校ではむちゃくちゃ浮いてるんですけど、僕にとってはそういう気味悪がられてる状態が平常で、たまにやさしくされたりすると、どうしていいかわからなくて混乱しちゃうんです」

ザンバラ髪で異臭を放つ薄気味悪い少年を笑顔で招き入れ、自由にパソコンを触らせてくれたアライ店長。

そんな店長の配慮に困惑しながらも、次第に心を開いた芦田少年は、藤沢の自宅からチャリで往復2時間。遠い平塚のショップに連日通い詰めた。

当時、アライの常連には、中村光一に心酔するあまり中村の通う電通大を目指し、後にチュンソフト初期メンバーとして、ドラクエ等の作品に関わるO野兄弟をはじめ、今も一線で活躍するプログラマーが出入りしていた。

◆スタープログラマーへの道

芦田少年がチャリを漕いでいた80年代、シャープ、NEC、富士通の三強をはじめとする全てのパソコンメーカーは、互換性の無い勝手仕様のパソコンを自由気ままに発表しまくっていた。

現代に例えるなら、グーグル、サムスン、シャープ、ソニー、シャオミのスマホがそれぞれ独自OSで動き、全くの非互換だったら……を想像してみてほしい。

ソフトメーカーはひとつのゲームを全く仕様の違う各マシン向けに作り直し、別パッケージで出荷するというスーパー非効率なことをやっていた。

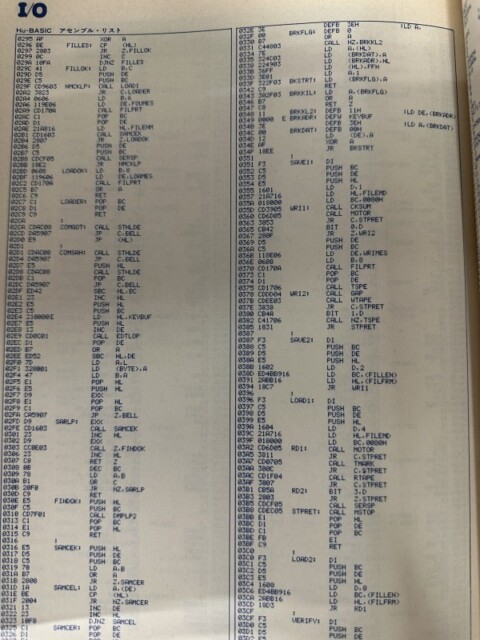

そうしたパッケージソフトすら買えない少年は、パソコン雑誌に掲載された長大なプログラムリストをタイピングし、ゲームを手に入れていた。

「最初の頃はオーム社とかの、ガチガチにマニアックな電子工作の本ばっかりだったんですが、そのうちプログラムリストのついた雑誌が出始めて……。僕は雑誌も買えなかったんだけど」

圧倒的に貧乏だった芦田少年は、ハードモードの上を行く「スーパーハード」な現実を乗り越えねばならない。

放課後になると学校からそのまま書店に走り、パソコン雑誌のプログラムリストを読み漁る。穴のあくほど凝視して脳みそに叩き込み、全部覚えたらショップに走って、お店のパソコンでタイピングするのだ。

10ページ、20ページなんてのは序の口。面白そうなゲームほどリストが長くなる。行ったり来たりでは日が暮れてしまうため、雑誌は一度で何もかも暗記しなければならなかった。

「そんなもん、覚えられるわけないと思うでしょ? 人間やればできるんです。毎日特訓ですから。慣れると20〜30ページなんて、すぐ丸暗記できるようになります」

一字一句違わず入力しても、出版社のミスによる誤植もあれば、元々のプログラムにバグがあり、まともに動かないこともままあった。

知識が無ければ誤植を誤植と気付けず、バグったらそこでお手上げ。ただそれも、地獄のルーティンを繰り返すうち、暗号のようなプログラムがなんとなくではあるが、徐々に理解できるようになる。

わかり出すと雑誌を丸写しする作業がアホらしくなり、自分で勝手にプログラムを書くようになる。こうして気がつけば、頭の中で想像したゲームを、凄まじいスピードで具現化する毎日が始まるのだった。

(つづく)