執筆者略歴

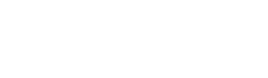

【べにーまつやま】

小説家・ゲームライター・シナリオライター。『マイコンBASICマガジン』でライター活動をスタートし、1988年にウィザードリィ小説『隣り合わせの灰と青春』を発表。所属するスタジオベントスタッフが制作する攻略本『解体真書』『アルティマニア』シリーズにもそのゲームタイトルを題材にした小説を執筆する。『ウィザードリィ外伝Ⅱ・古代皇帝の呪い』(ゲームボーイ)、『BASTARD!! 虚ろなる神々の器』(プレイステーション)などのゲーム制作にも参加。現在もスクウェア・エニックスが運営する『サガ』シリーズ作品『インペリアル サガ エクリプス』(PCブラウザゲーム)のシナリオを手がけている。なお、ウィザードリィ小説シリーズはAmazon Kindleの電子書籍にて幻想迷宮書店から好評配信中。2020年7月21日には株式会社エクスペリエンス発売のダンジョンRPG『新釈・剣の街の異邦人 ~黒の宮殿~』を下敷きにした小説『墜ちて修羅、鋼刃舞うは極夜の空』が配信予定。

はじめまして、ベニー松山と申します。御贔屓の筋には親しみを込めてベニ松と呼んでもらっておりまして、このコラムを読み終わる頃に、皆さんにもそんな風に思っていただけたら幸いです。

それにしてもですね、編集者リレーブログ……尊敬する先輩であり、私の人生をちょっとばかりひん曲げて(もちろん良い方向に!)くださった響あきらさんにバトンをオラッと差し出されたら受け取らないワケにはいかないんですけれども、ワタクシ編集者だったことってないんじゃないですかね? ゲームを紹介するライターから始まって、ゲームを題材にした小説を書き、ゲームのシナリオも担当したりするのですけれど、エディターとしての仕事というのは請け負ったことがなくて。自分が原稿を書いた本では編集者的な作業もしますが、それで編集者と名乗るのもおこがましいと言いますか、編集のプロフェッショナルの方々に失礼なんじゃないかって思っているのですよ。

ただ、時々自分、編集者(主に原稿取り立て専業)になったらいいんじゃないかと考える時もあるのです。これまでの被取り立ての経験から、どんなタイミングで連絡をされるとイヤか、どんな風にされると気を抜いて小休止という名の爆睡に入ったりしないか、判るのですよ解るのですよ。アッ! そう言えば思い出しました。昔バイオハザード3の本を制作した際に、萩原一至先生・冨樫義博先生・平野耕太先生の漫画家お三方にイラストを依頼してバッチリ入稿できたことを。このエピソードをもって当ブログを執筆する限定編集者免許とさせてください。

前置きが長くなりました。それでは本編参ります。

テレビゲームがなかった時代の退屈そうな三歳児の私。1970年の玉川高島屋屋上にて。

始まりはエポック社が1978年に発売したテレビゲーム・システム10。『PONG』型のラケットピンポンをベースに、合計四つのダイヤルを操作して2VS2のダブルスができたり、ラケットを前後左右に動かせたりして10種類のゲームモードが楽しめる優れものでした。クレー射撃用に、モーゼル拳銃を模した光線銃もついていたりして。これが我が家にはありました。当時それなりに高価な代物でしたが、私と妹弟の三兄弟が力を合わせてサンタクロースに願い、強引に授かったのです。三矢の教え現代実践版ですね。

懐かしきエポック社システム10の勇姿。祭壇のようなフォルムと四つ備わったダイヤルが異彩を放つ。(写真提供:山下章氏)

小学5年生だった私は、こりゃすげえと思いました。何に? ルールにインチキがないってことにです。まだ空き地があちこちにあって子どもの遊び場には事欠かない時代でしたが、カラーボールとプラスチックバットでやる少人数野球は、私にとっては我慢ならない適当なルールでプレイされておりました。3対3、下手をすれば3対2でも試合が始まるので、出塁すれば架空の走者を置く透明ランナー制が採用され、このランナーの走塁は声の大きいガキ大将タイプがアウトかセーフかを決めるケースが大半でした(地域性もあったかも知れませんが)。丁を半と言いくるめるが如きイカサマが罷り通り、それで勝敗が決まってしまうことに「貴様らはそれで楽しいのかー!」と憤るうるさい子どもが私だったのです。試合は、ゲームは――遊びといえども厳格なルールに基づいてこそ面白いのではないのか? 競い合う遊びに斟酌が入ったらツマランだろうが! 絶対公平の神の如き裁定の下に遊びたいんだよ俺は!

テレビゲームはそんな不満を抱える私の前に現れた、曖昧さの欠片もなくデジタルで、厳粛なルールで遊ばせてくれる夢のようなツールでした。まだコンピュータの概念も良く理解していない子どもに、これからの“遊び”は変わるぞと確信させるほどに。

この年にアーケードゲームでは『スペースインベーダー』が登場して世間を賑わせていたのですが、本州の北の最果て県庁所在市に住んでいた小学生の私には実物を拝むことも難しい状況でした。インベーダーのテーブル筐体は大人のための喫茶店に存在するイメージで、アーケードゲームはまだ子どもが立ち入ることができない“禁域”にある憧れのものだったのです。のちに人気ドラマ『熱中時代・刑事編』の一シーンで、主演の水谷豊が張り込みのために百円玉を積み上げてインベーダーをプレイしているのを見て興奮した記憶があります。

父が転勤族で、単身赴任という概念がまだギリギリなかった時代だったため、実は私は一、二年ごとの転居・転校を余儀なくされていました。小学校が三校、中学校も三校(今思えば受験もへったくれもないですね。県ごとにカリキュラムが違うので日本地理やってないのです)通いました。小六で引っ越した先は群馬県。ここでは幾分アーケード事情が改善され、美しいカラーの敵編隊が飛び回る『ギャラクシアン』に直に触れることができて夢中になりました。中学生になった頃には『パックマン』と『ラリーX』も店(小中学生相手の駄菓子屋だったかと)に並んで、どんどん進歩していくゲームの世界に眩暈を覚えるほどでした。この世にこれらのゲームが存在しなかったなら、どんなに退屈だっただろうと想像したものです。

ただ、先述の喫茶店からアーケードゲームメインに移行したような、当時のゲームセンターへの風当たりは厳しいものでした。中学生の出入りは咎められ、学校内では密告が横行していました。ゲーム好きは不良呼ばわりされる、実に不愉快な風潮でありました。

次に転校したのは当時校内暴力の嵐が吹き荒れていた北九州です。朝、登校したら校舎のガラスが片っ端から割られていて、朝礼で校長先生が「皆さん、このことは内緒でお願いします」とアナウンスするありさまでした。ナチュラルに不良だらけじゃないですか! という状況でありながら、ここでもゲーセン差別は続きます。ゲームに餓えていた中二の私はある時、駅前の商店街にあるおもちゃ屋で開催された家庭用ゲーム機STGを使ったイベントに参加し、さして盛り上がってもいないこの大会で二位になったのですが、上位入賞者として名前が店頭にしばらく貼り出されており、後日担任教師に呼び出されて「お前、ゲームセンターに出入りしてるんだってな?」と説教を受けました。何を釈明しても無駄です。チクる奴も奴ですが、“大人”のもの分かりの悪さに、そしてこの町のメインストリートの短さに絶望しました。

そして中三で東京に転校です。よくグレなかったものですよ。損得勘定が先に立つ性格だったので、反抗期さえ中途半端で、ええ中途半端にパピコンを要求し、折衝を重ねて手に入れました。PC-6001――日本のAppleⅡと呼ばれし(呼ばれてましたよね?)名機を。これをきっかけに私のゲームの比重はグッとパソコン寄りになります。『I/O』誌に掲載されていたT&Eソフトのプログラムリストを懸命に打ち込み、ピーロクでこんなことが出来るのかよ! と驚嘆しました。ちょっとこれ、自分でもゲームを作ってみたいと、ここでようやく現実の自分とゲームが地続きになり始めます。

叔父の家にあった憧れのPC-8001。予算的にどうにもならなかったので6001。でも、ゲーム愛好者にはより良い選択だった気がします。

一方アーケードゲームへの興味が薄れたワケではなく、学校帰りに人目を憚りながら喫茶店系ゲーセンに寄ったりするのですが、そうするとパーマリーゼントの改造学ラン高校生が近づいてきて「あっ、これカツアゲされちゃうんか?」と身構えますと「お前O中だろ? Kって知ってるか? バイクの件は大丈夫だからって伝えといて」って明らかに中坊向けじゃない伝言頼まれちゃったりして、う~ん、この町もアーケードを楽しめる環境になかった!

ゲームを作りたいという欲求は芽生えつつも、その時の私は中学三年生。受験勉強をしないワケにはいきません。当初は都立高校を目指すつもりでしたが、当時の東京都は居住地域の高校しか受験できない十学区制ルールで、しかも転校するなり校長先生から「君はきたばかりだから、どれだけ授業態度が良くて、どれだけ中間・期末試験でいい結果を出しても高い内申点は上げられないよ」と死刑宣告(相対評価時代なので評定5をつけられる人数が決まっている)を受けて絶望的状況でありました。いやあホント、なんでグレなかったんだろう? 殴っても良かったんじゃないかって思いますよね。

で、内申評点が関係ない私立を本命にするしかない私は、この1982年から1983年2月まで、PC-6001を封印しつつアーケードゲームからも遠ざかって勉強に専念せざるを得ませんでした。おや? 1982年から1983年? ええと、ここでアーケードにはとんでもないタイトルが登場しますよね?

そう、御存知『ゼビウス』です。私に言わせれば、1967年生まれはわずかに、そして致命的に遅い。高校生のお兄さんたちがこの前後の巨大なムーブメントをゲーセンに通って肌で感じている時に、自由の利かない中学生はしょんぼり家や塾で問題集解いてるんですよ。実際、私のふたつ上の学年が凄まじい。響さんに見城こうじさん、大堀康祐(うる星あんず)さんに田尻智さんと、アーケードゲーム界が今にも爆発しそうなテンションで推移している時期に、その洗礼を直に受けて才を開花させた方々が揃っておるのです。正直言って、このあたりのアーケードゲームの話ではまったく敵わない。2018年1月に開催された『マイコンBASICマガジン』のトークイベントでも、『ゼビウス』周りの話に口を挟む余地もなくただただ肯く首振り人形を演じていたら響さんから「アイツさっきから何も喋ってないぞ」と無情な指摘を頂戴しました。無理なんですよ、無理無理!

閑話休題。アーケードゲームにおける大事な時期を犠牲に、私はなんとか受験をくぐり抜けて(響さんとは別の)大学付属高校に入学しました。これでもう理不尽な内申に煩わされることもなく、そしてさすがに転校漬けの日々ともお別れです(単身赴任の概念が追いついてきた時代でもありました。父よさらば)。ならばいよいよ、やりたいことをやろうじゃないかと、パソコンを封印している間に構想を温めてきたゲームプログラム作成に着手します。基本はBASICで組んだものをコンパイルし、速度が要求されるキャラクター描画部分は機械語(ニーモニック言語)で。ドット絵もポチポチ打って。高一の夏休みに頑張って、完成したゲームを『I/O』に投稿します。

これがなんとめでたく採用され、1983年11月号に掲載の運びとなりました。

左右から次々現れる殺し屋たちを扇に仕込んだ刃でバッサバッサ斬り捨てるゲーム。ひとつところに留まっていると、樹上の敵に三味線の糸で吊り上げられるという『必殺シリーズ』にインスパイアされた内容でした。

タイトルは『必殺芸夢人』。大好きだったんですよ必殺シリーズ。うむ。今ならば確実に著作権的にアウトだったでしょう。でも、当時はとても寛容で、テレビ朝日さんは放映中の『必殺仕事人Ⅲ』のスチルまで提供してくれたのです。感謝感激!

このソフトはカセットテープで販売もされたのですが、残念ながら今は私の手元にはありません。一昨年、BEEPさんの倉庫にお邪魔して探してみたものの見つかりませんでした。いつか入手できるといいなと思いつつ、37年も前のものだけにほとんどあきらめています。ピーロク実機はあるんですけどねえ。

圧倒的にパソコンみの薄い、割り切ったキーボードが印象的なPC-6001。同価格のベーシックマスターJr.(キーボードがステップスカルプチャでカッコ良く思えました)とどっちにするかギリギリまで悩んだのですが、たぶんピーロクだったからこそゲームプログラムを組んだのだと思います。続く人生の流れを顧みるに、おそらくこの選択が重大なルート分岐点。

このゲームを作ったことで高校の中で「プログラムが組める人」と認識されたのか、のちに後輩から、出入りしている下北沢のソフトハウスでMSXのプログラマーのバイトをしませんか? と誘われることになります。

思えばこれが今の生活に続く大きな転機でした。そのバイト先で出会ったのが、すでに『マイコンBASICマガジン』でライター活動を始めていた響さんとEXCHANGERくんだったのです。ひとつ年下のEXCHANGERくんに「そろそろ本格的に受験態勢に入るので、代わりに記事書きません?」と声をかけてもらったのがきっかけでベーマガライターの仲間入りをします。その頃のペンネームはTOMMYでした。

ライターを始めた当時のスカした姿。目をつぶっちゃってるじゃん! 静岡・熱川の海辺にて。

そして大学に進み、ベーマガでしばらくライターを続けていたある日、響さんがすうっと近づいて私を物陰に誘いました。

「まだ余力があるだろう? 僕が別のライターの口を紹介してあげるよ。ただし、みんな(とりわけベーマガの編集さんたち)には内緒だよ?」

当時、ベーマガ編集部はライターが他誌で仕事をすることに好意的ではありませんでした。お構いなしにやってた響さんパねえ、だったのですが、さすがに私をよそに紹介したと知れると心証が悪くなるやも知れません。誰にも打ち明けられない秘密を抱えてしまったことにドキドキしながら連れて行かれたのがJicc出版局(現・宝島社)で、ちょうど『ファミコン必勝本』を月刊から月二回刊に移行するためにライター陣の増強を図っていた頃でした。

ここでの仕事にTOMMYの名前を使うことができず、急遽考えたのがベニー松山というペンネームです。初めて書いた記事のゲームに登場するキャラクターから“紅”を頂き、ならば松山(苗字にも出身にも一切関係なし)をくっつけると略してベニ松になって語感もイイよネ! と実に適当に決定したのですが、まさかそれが本名よりも使う名前になろうとは……。ちなみにこのペンネーム、今でこそむしろおとなしめな印象になりましたが、当時『必本』で座談会をやったサブカルの方に「こんなふざけた名前の奴がいるからお前らの業界はダメなんだよ」と編集さんが強く言われたそうです。

『必本』では思っていた以上に仕事を振られるようになり、編集部のあった四ツ谷に足繁く通うようになりました。もちろん、響さんに迷惑はかけられないので、ベーマガの仲間たちにも秘密です。のちに立ち上げるスタジオベントスタッフのメンバーである山さん(山下章)と手っちゃん(手塚一郎)にも打ち明けず、もうホントに間男のような感じでコソコソとした二重生活を送っていました。同じく四ツ谷にあった『コンプティーク』に山さんの手伝いに行った時には、駅で帰るフリをして反対側に抜けて麹町側のJiccに向かう、なんてこともありました。

ベーマガライター仲間で香港に旅行し、マカオのゲームセンターで山さんが『アウトラン』をしているところ。中央が私。ギャラリーは現地の人々。こんな時も秘密を抱えて生きるハードボイルドな私。いや、そこまでではない。

そんな中、1987年の後半、ついにあのゲームのサンプルROMが編集部にやってきます。まだケースにも包まれていない、剥き出しの基盤で貸し出されてきたソフト――それはファミコン版の『Wizardry』でした!

ここで少し話を前後させます。高校入学後、私はただただPC-6001でプログラムを組んでいたわけではありませんでした。

雑誌やムックを通じて、ピーロク以外のパソコンゲームにも興味津々だった私。とりわけ『テクノポリス』誌で厚く紹介されていた、AppleⅡのゲームには憧れに近いものを抱いていました。しかし当時の正規代理店販売価格だと、AppleⅡの販売価格は桁が違いました。国産パソコンではまだ高嶺の花だったフロッピーディスクドライブが必須で、とても手が届くレベルにない超高級機種だったのです。

ところが高校のコンピュータクラブには、なんとそれを所有するお大尽の先輩がいました。これまたお高いソフトもたくさん揃えてらして、もう入部して遊びに行かせてもらうしかない、しないでどうすると、同じクラスで早々に気が合う親友となったMくんと先輩宅にお邪魔しました。そこで初めて私は『Wizardry』に――否、ロールプレイングゲームという概念に触れたのです。

この訪問ですっかりAppleⅡに魅入られてしまったMくんは「俺、お年玉貯金を全部使うわ」と、秋葉原でAppleⅡコンパチ機(1/3くらいのお値段なので!)と、FDD二台を購入してしまいます。先輩宅と違って家も近所だったので、それからは放課後にMくんの家に寄っては、自分用に作らせてもらったデュプリケイトディスク(プレイ用の、自分のキャラが記録されるディスク)で『Wizardry』を遊ばせてもらう日々でした。そしてのちにはMくんがFDDを一台貸してくれ、クラブに眠っていたTOPAZ(これもAppleⅡコンパチ機)を借り受けて、自宅でどっぷりと狂王の試練場に潜れるようになったのです。

場面は四年後の1987年へと戻ります。

方眼紙に試練場マップを完成させていた私は、当初このファミコン版『Wizardry』を舐めていました。ええ、タイトルが発表された瞬間から反射的に軽んじておりました。その時代、ファミコンに移植されたパソコンゲームの多くが名作の名前だけ借りた無惨な出来だったこともあって、あのウィズがまともに遊べるワケがないと高を括っていたのです。

地下4階のアロケーションセンター(ざっくり言えば固定強敵パーティが待ち受ける場所)までしか遊べないと説明されたそのサンプルに編集部で触れて、10分後にはもう自分の先入観が間違っていたことを猛省していました。これはむしろ、AppleⅡ版や国産パソコン機移植版よりもいい――少なくとも私の印象はそうでした。末弥純氏のデザインを限られた色数とドットで見事に描き出したモンスターグラフィック。羽田健太郎氏によって初めてつけられた、迷宮世界のイメージを膨らませる重厚なBGM。何より、ファミコンでありながらパソコンで遊んだ時よりスピーディで快適な操作性が実現されていて(Bボタン一発で、秒でキャンプに入れるなんて!)、私はもうすっかり虜になっていました。AppleⅡ版をプレイしながら、漠然と脳内で補完してきた現実的イメージをもっと飛躍させてくれる世界がそこにある。これは正しく紹介しなければならない。たくさんのユーザーに、それまでのファミコンソフトに比べて基本設計が硬派すぎる『Wizardry』の楽しみ方を伝えなければ……。

サンプルのプレイを終えるなり、私はこのソフトを担当する編集さんに直談判しました。ぜひ自分に紹介と攻略の記事を書かせて欲しい、これはとんでもないゲームだからしっかりページ数割いて載せていきましょうよ、もうこのゲームのことは全部解ってるから、大丈夫だから! ――と。半ば強引に担当ライターの座をもぎ取って、ここから私と『Wizardry』の、長く多岐に及ぶ“仕事”としての付き合いが始まったのです。こちら側の恋慕は、とてもビジネスライクとは言えなかったのですが。

『Wizardry』と関わりが持てたことで、私の人生とゲームは完全に切っても切れないものへとなります。攻略記事を書くかたわら、本作を題材にした小説『隣り合わせの灰と青春』を『必本』誌上で連載し、また『Wizardry』世界をリアルファンタジーとして想像するガイドブック的な攻略本『ウィザードリィのすべて』を出版しました。この時の仕事を見てくださった読者の方がのちにゲーム業界に進み、新たな仕事の依頼をくださることも多いのです。何もかもが連鎖して、繋がっていてくれる――そう思うと、小学5年生だったあの日、テレビゲームに魅了された体験はありふれていながらもまさしく奇跡の始まりだったのかも知れません。

『隣り合わせ~』の著者近影。原稿の追い込みで新橋愛宕山の東急インに缶詰になっていた姿を、スタジオベントスタッフの稲垣宗彦くんが撮ってくれたもの。当時21歳でしたが妙に若く写っており、キミ、なんか写真と違わない? と良く言われたものです。

この先長生きしようと、ぽっくり逝くことがあろうとも、きっと最期の瞬間までゲームが好きです。ああ、最近はswitchでフィットネス系ゲームに勤しんでいるので、長生きしちゃうかも知れませんなあ。

そういう趣旨のブログとはいえ、ずいぶん長々と自分語りをしてしまいました。最後までお付き合いくださった皆さんは、たぶん家族よりも私に詳しくなってます。どこかでお会いする機会があったなら、ベニ松とお声がけくださいね。今は世の中が大変な時期ですが、またベーマガのトークイベントも開催したいものです。

それでは、今後も御贔屓に!