まえがき

こんにちは。 今回縁あってこのリレーブログに参加させて頂くことになりましたONIJUSTこと辻野と申します。 1983年にタイトー入社、その後11年間に渡る米国シカゴでの生活、サミー入社、セガ転籍を経て2014年よりフリーランスのゲームデザイナーとして活動させて頂いており、業界歴は35年、独立後は現在何とか5年目を迎えることができました。 その間一貫してゲーム開発畑を歩んでおり、仕事柄文章を書く機会も多いのですが、実はブログという形で投稿するのは初めての経験です。 ブログ初心者ゆえ、多々読みづらい点もあるかと思いますが、最後までお付き合い頂けたらうれしいです。

幼少期

変わり者―。 1965年に富山県の高岡市という場所で生まれ育った私はそんな子供でした。 いや、自分で認めたくはないのですが、周りからはこう見えていたのかもしれません…。 それでも幼少期の頃は人並みに、外で鬼ごっこやかくれんぼ、缶蹴りなど友達と一緒にワイワイ遊んでいるような、当時の世間一般からみて「普通の子」だったんじゃないかなと思います。 とりわけカブトムシやクワガタムシなどの昆虫が大好きで、山のクヌギの木に、はちみつを塗って罠を仕掛けたり、小川や池でタガメやミズスマシ、ゲンゴロウなどを生け捕ったり、それを自慢げに周りの家族や友達に披露したりと、ちょっとした昆虫博士を気取ったような、そんな子供でした。 多くのゲームクリエイターやゲームファンがそうであるように、いわゆるテレビっ子、アニメやヒーロー物も大好きで、当時流行した巨人の星やタイガーマスク、アタックNo. 1などのスポ根もの、仮面ライダーやウルトラマン、マジンガーZなどのヒーローアニメや特撮物が大好きでした。 ただ、私のアニメ好きはこの時代で突然終わってしまいます。 ある時期を境に、全くその手の物に興味がなくなってしまいました。 その代わりに私の心を惹きつけたものは「テレビドラマ」。 ドラマ好きだった母親や姉の影響か、大人が見るような恋愛もの、刑事もの、果てはお昼に放送していたメロドラマなど「ストーリー重視」路線に突っ走って行きます。 余談ですが、企画の打ち合わせで何かのアイデアやイメージを伝えるときに、出席者から過去のアニメを引き合いに出されて、こんな感じというお話を頂くことがよくあります。 昭和40年代で止まってしまった私のアニメ歴では、ほぼちんぷんかんぷん。 いや、ガンダムとかエヴァンゲリオン、ジブリとか知っているのですよ、名前だけは (笑)。 でもどんなストーリーなのか知らないし、ましてや登場キャラなど知らない。 エピソードを語られても、分かったようなふりをしてうすら笑いでやり過ごし、あとで勉強する毎日…。 過去を振り返ることはあまりしないタチなのですが、これについてはちょっと後悔。

ビデオゲームとの出会い

そんな他の子どもたちとはちょっとズレた幼少期を過ごした私でしたが、1978年、私の人生を一変するある出来事が起こります。 御存知インベーダーブームです。 ある日のこと、ニュース映像でスペースインベーダーに熱狂する人々が紹介され、相変わらずテレビっ子だった中学1年生の私は、「なんだこれは!?」と、えも言われぬ衝撃を受けました。 ただ心のどこかで、「これは大都会で巻き起こっているブームであり、田舎暮らしの自分とは関係のないこと」と、画面の中でギラギラと熱狂している人々をどこか他人事のように醒めた目で見ていたことを覚えています。

ところがそんな熱狂がほどなく田舎にもやってきたのです。 母に連れられてやってきた地元の大型スーパーマーケットの中にゲームセンターがオープンし、多くの人がうつむいて必死でテーブルを見つめている。 何かをガチャガチャやっている手。 田舎者の私にとって、それはある種異様な光景でしたが、先にテレビでその映像を見ていた私には、それが一目で「スペースインベーダーだ!!」とわかりました。 「今回だけだからね。」 母に頼み込みもらった100円玉を1枚握りしめ、そのゲームをプレイした時、ルールも良くわからない上あまりの難しさにあっという間に終わってしまいましたが、それでも今まで経験したことのない高揚感、「これは何かすごいものだぞ!」と直感しました。 まさか自分の仕事になるとは夢にも思わずに…。

変人覚醒

それからというもの、私は親の目を盗んで隙あらば先のゲームセンターに通い詰めるようになりました。 お小遣いもロクにもらっていなかった私はもちろんお金など持っているはずもなく、ひたすら他人のプレイをガン見しつつ、自動販売機の返却口や下を漁ったり、落ちている100円玉をくすねたりの毎日。 ゲームセンターやそこに集うプレイヤーにとっては、あまり歓迎されない子供でした。 それでも一日の大半ブラウン管の中に棲み付く生き生きとしたキャラクターを眺めているのがこの上ない喜びでした。

そんな日々を過ごすうち、ゲーム仲間と知り合い、あちこちにインベーダーハウスという名のゲームセンターが新規オープンし、すこしずつ行動範囲も広がっていきました。 中でも、当時近所に小さなゲームセンターとマイコンショップ (今でいうところのPCショップですが、当時マイコンは自作が当たり前、アマチュア無線機器なんかも取り扱っていて、現在のそれとは大きく様相が異なっていました)が同時オープンし、そのどちらにも興味のあった私にとって格好の根城となっていきました。 後にゲームサークルを一緒に立ち上げることになる中心メンバーのシバタ君 (通称ひでごんす氏)やアキラ君 (通称AKR氏)と知り合ったのもこの頃です。 いや、正確には彼らとは保育園時代から一緒だったのですが、特別仲が良くなったのはやはり「ビデオゲーム好き」という共通項ができてからということになります。

私たちはこの根城を中心に、もちろんゲームをプレイしたり、店長からゲーム情報を仕入れたり、それに飽きればマイコンショップで黎明期のPCをいじったりと、それなりに充実した日々を過ごしていました。 ただ残念ながら皆ゲームを存分に楽しむだけの先立つものがなく、それでもゲームには少しでも長く触れていたい。 時間だけ有り余っている我々は、一日の大半をゲームのデモ画面を眺めているだけの毎日。 そんな日々を過ごしているうちに、私の興味の対象はゲームで遊ぶというよりも、「このブラウン管の中の絵はどうやって動いているんだろう?」ということに移っていきます。 いや、ちょっと話を盛りすぎました (笑)。 もちろん、相変わらずプレイすることも大好きだったのですが、圧倒的に長いプレイできない時間にも別の楽しみを見つけたということです。 元々絵を描くことが大好きだった私は、翌日学校の教材に使う方眼紙を根城に持ち込んで、色々なビデオゲームのドット絵を画面を凝視して片端から書き写す、という暴挙に出るようになるのです。 その頃にはインベーダーブームもすっかり去り、根城とするゲーセンはいつも開店休業状態。 幸い私が一日中プレイもせず、ずっとドット絵を書き写していても誰も邪魔するものはいません。 シバタ君はプレイしながら私の描きたいキャラクターのモーションが良く見えるようにしてくれるなど、色々協力してくれました。 仲間のアキラ君はというと、ゲームサウンドに楽しみを見つけたようで、私はお絵描き、アキラ君は筐体から流れるスピーカーにマイクを近づけ、その音色の録音に勤しんでおりました。

思えば私は今でも企画書のイラストは自分で描きますし、メーカー時代にはドット絵のデザイナーも兼任していましたので、この頃ドットの概念をぼんやり理解し、光の粒で描かれた絵に慣れ親しんだのは良い経験だったと思います。

残念ながらインベーダーブームは過ぎ去ってしまったものの、ゲームはすっかり定着した遊びの一つとなっておりました。 そんな状況下でさえ、ゲームセンターでプレイもせず、お絵描きや録音を楽しんでいる連中は周りを見渡しても我々だけ。 周りからはきっと奇異の目で見られていたことでしょう。 まさに「変人覚醒」です。

ゲームサークル立ち上げ~ゲームメーカーとの出会い

我々3人組は、ほぼ毎日ゲームセンターに通ったり、お互いの家でゲーム談義を繰り返したりしていたのですが、同時にゲームに関わるグッズ (と言っても当時フィギュアやノベルティなどあるはずもなく、もっぱらゲーセンの店長にもらったチラシ類が宝物でした)も集め始めていました。チラシコレクションの中には地元のゲーセンに入荷していないゲームも多く、私は「都会にはこんなゲームがあるのか!」といった、ある種の憧れをもってチラシを食い入るように見つめるのが好きでした。 やがてチラシ好きが高じた我々は、「ゲームメーカーにファンレターを送ったら、チラシがもっともらえるかも」といった考えに至るようになります。 ある日のこと、いつものようにシバタ君の家でまったり焼きそばを食べていると、突然シバタ君が「そうだ! ファンレターだけだとインパクトが弱いので、ゲームサークルを作ろう! 団体という形ならきっとメーカーも注目してチラシをくれるかもしれない!!」と言い出したのです。 アキラ君と私はすぐさまこの話に乗っかり、言い出しっぺのシバタ君を会長に、物書きが上手かったアキラ君が主に記事担当、絵が得意な私が挿絵担当とというざっくりとした枠組みで、チラシ集めというよこしまな動機を胸に秘めつつ (笑)、「Takaoka Amusement Machine Player’s Association」の頭文字を取って、「TAMPA (タンパ)」が発足したのです。 早速我々は、なけなしのお小遣いを持ち寄ってわら半紙を購入し、記事の内容やレイアウトを決め、役割に沿って記事を書き始めました。 1週間くらいで出来上がった原稿を切り張り、近所の印刷所でコピー、製本し、「ビタミンAM」という、それらしいタイトルを付け、全20ページ程度の手作り感満載の第一号が完成しました。 内容的には、メンバーの誰もゲームを存分にやり込めるほど裕福ではなかったので、攻略記事やテクニックなぞ書けるはずもなく、代わりに当時人気のあったゲームについて研究、分析したり、裏話的なエピソードや、チラシで発見したちょっとした豆知識の紹介などなど、主に「ゲームを掘り下げて研究する」といったスタンスでまとめました。 その出来は粗末な物でしたが、元々動機がそこにないこと (笑)、全国的に見てもこのような活動をしている人はいないという根拠のない自信があったこともあり、ゲームメーカーの記憶に留めてもらえるだろうと確信していました。 これを各メーカーの御迷惑も顧みず送り付けることにしたのです。 目論見通り反応は上々、メーカーの担当者からは御返信を頂き、チラシを沢山送って頂いたのに加え、ありがたいことに法人会員として年間購読して頂けるという、当初の目的を遥かに超えた手応えを得ました。 すっかり気を良くした我々は、ゲームグッズが増える喜び以上に、「これはえらいことになったぞ」という、今後活動を続けていかねばならない責任と重圧をひしひしと感じたものです。 当時法人会員になって頂いたメーカーとして、タイトー、ナムコ (現在のバンダイナムコ)、セガ、任天堂といった当時からの名だたる大手メーカーだけでなく、いぶし銀のような渋いゲームを提供されていたテーカン (現在のコーエーテクモ)やDECOカセットシステムで独自路線を突き進んでいたデータイースト、当時はビデオゲームも開発していたユニバーサルなど、多くのゲームメーカーに興味を持ってくださり、それぞれ手紙を通した知り合いも増えていきました。

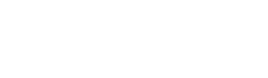

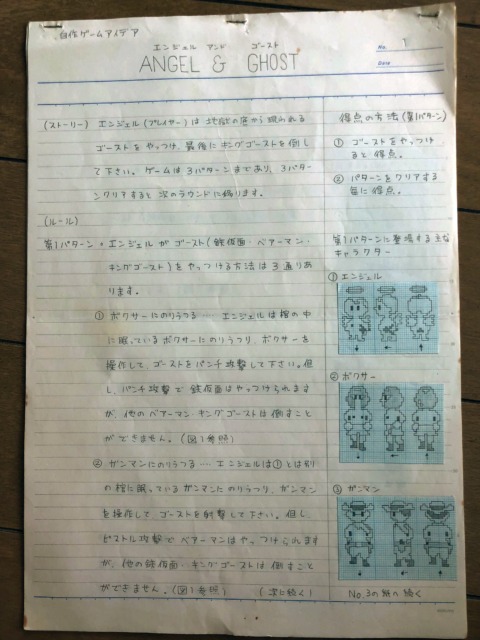

そんな中、こうしたやり取りを通して、「ゲームアイデアコンテスト」なるものが不定期に開催され、入賞者に賞金が出ていることを知ったのです (当時はネットなどもないので、告知はほとんどされていなかったようですが)。 活動資金も十分ではなかった我々の次のターゲットが決まりました。 賞金稼ぎです。 またもや根拠のない自信を発揮し、ゲームアイデアを企画書にまとめ、コンテストに応募することにしました。 幸いビデオゲームの仕組みをそれなりに独学し、方眼紙にドット絵を描いていた私には渡りに船、ましてや賞金も出るかもしれないとなれば、気合を入れないわけには行きません。 早速オリジナルの企画書を書き上げ、あるゲームメーカーに応募しました。 はたして根拠のない自信を裏付けるように企画が入賞し、金額は忘れてしまったのですが、数万円程度の賞金を頂く事ができました (今にして思えば応募数が少なかっただけかと…)。 それでも当時高校生の私には大金、その後も何度か入選を繰り返し、賞金額も数万円から数十万円に跳ね上がっていったのです。 アキラ君も何度か入賞し、我々はお互いに競って戦果を報告し合うまでになっていました。

こうして順調にサークル活動に勤しみつつ、賞金稼ぎのようなことをしていた我々に、ちょこちょこ各メーカーの担当者から「東京に遊びに来ないか」という招待の声がかかるようになりました。未知なるゲームの宝庫である、東京のゲーセン巡りやゲームメーカーへの訪問ができるとあって、ただのゲームバカだった我々は喜んでお受けし、何社かのゲームメーカーへ表敬訪問をし、当時開発中だったゲーム機を見せて頂き、意見や感想を求められるなど、我々にとっては夢のような時間を過ごさせて頂きました。 数度の東京進出 (笑)、メーカー訪問を重ねるうち、メーカー担当者にも知り合いが増え、ありがたいことに「学校を卒業したらウチに来ないか」というお誘いを頂くようになります。 当時高校2年生でそろそろ進路や受験を考えなければいけない時期の私は、地元でそれなりの進学校に通っていたこともあり、なんとなく大学に進学するのだろう、と漠然と考えておりましたが、このようなお話を頂けるにつけ、「将来はメーカーに就職し、ゲームを作りたい。 であればこうして今チャンスを頂けるのなら進学せずに就職しよう」と考え始めるようになりました。 結局、数社からお声をかけて頂いておりましたが、最も好きなゲームメーカーの「タイトー」さんにお世話になることを決め、両親や学校にそのことを告げました。 意外にも両親から大きな反対はなく、「お前の好きなことをやればよい」と言ってもらえましたが、学校からは呼び出され、見知らぬ東京の会社から名指しで就職求人が届いていることに、かなり驚かれました。 「お前、何かやったか?」と。 実際、通っていた高校から大学に進学しない人はほとんどおらず、就職するのはクラスでも私だけ。 タイトーという社名も当時はほぼ知名度がなく、「なにそれ、ゲーセン?」と尋ねられることもしばしば。 当時地元に同名の直営店が存在し、そこに就職すると思われていたみたいです (笑)。 「訳のわからない(失礼)、東京の会社に就職する変人」、という目で同級生からは見られていたと思います。 はい、またしても (笑)。

無事タイトーへの入社が決定し、卒業と同時に東京での生活が始まります。 同じサークルのアキラ君も同じくタイトーに就職が決まり、我々2人は保育園~会社まで一緒、という腐れ縁になっていくのです。

え? シバタ君? 彼は訳あって高校受験で浪人したので、まだ学生です (笑)。 彼や後輩にTAMPAの活動を託して、アキラ君と私はいよいよ東京へ進出、憧れのゲームクリエイターへの第一歩を踏み出したのです。 1983年、昭和58年の春のことでした。

新人時代

こうして無事タイトーに潜り込んだ私とアキラ君は、当時普及しつつあったMSXの開発部門に配属されます。 いよいよ東京本社での新しい生活が始まったのです。 開発といっても当時のタイトーはアーケードゲーム中心、当時はまだファミコンも未発売でした (同年夏に発売)。 アーケードで育った私はMSXという未知のプラットフォーム向けゲームの開発に、正直戸惑いもありましたが、良き先輩に恵まれ、やりたいことをやらせて頂けました。 そこでの私 (とアキラ君)の担当は、アーケードヒット作の移植中心、フロントラインやちゃっくんぽっぷ、エレベーターアクションなどのMSX版開発を担当しつつ、並行してオリジナルゲームも企画、開発させてもらえました。 実質私のプロとしてのデビュー作は、MSX用のXYZOLOG (ザイゾログ)というゲームになります。 まぁ、誰も知らない超ドマイナーなゲームですが (笑)、俯瞰した坂道や柱で構成されたフィールド上を、慣性がついた自機を操作しながらフィールド上のシンボルを全て通過する、いわゆる「ドットイートゲームの変形」でした。 当然敵キャラも登場し、ぶつかるとミスとなるのですが、アイデアの肝は、「ボタンを押すと自機が自爆、爆風で敵を一網打尽にできる」という点でした。 ボタンを押すと自分が死ぬゲームなんて、今にして思えば良く企画が通ったものだと冷や汗ものですが、当時は良くも悪くも数人のノリや判断で企画が通ってしまうようなゆるい時代でしたね。

その後私とアキラ君は何作かMSX用オリジナルゲームを開発させてもらい、ようやく仕事にも慣れ丁度1年が過ぎた頃でした。 会社の方針として、任天堂から前年度に発売され、既に人気を博していたファミリーコンピューターのサードパーティーとして本格的参入することが決定。 同時にMSXは撤退、廃部のあおりを受け、我々2人も横浜にあるアーケード開発部門に異動となりました。

さて、そのタイトー横浜研究所に異動となった私とアキラ君ですが、念願の部門に無事潜り込めたものの、とりあえず何をやってよいのか分からずしばらくブラブラしていたところ、あるゲームの原案が私のところに回ってきます。 それはペラ1枚程度のフラッシュアイデアでしたが、ケーキを使って敵を押しつぶす、という骨子の部分は描かれていました。 上司からは、「お前を指名でこのゲームを作りたいと言っている人がいる。 やってみないか」と。 誰!? と思いつつ学生時代にナムコのディグダグにハマった経験もあり、「これは面白そう」と飛びついたことがきっかけでプロジェクトが決定しました。フェアリーランドストーリーという固定画面アクションパズルゲームです。 本作で私は初めてゲームデザイナーとして本格的に企画書や仕様書を作成し、グラフィック全般を担当といったアーケードデビューを果たします。

後から知ったのですが、声をかけてくれた原案者はI君といって、私の同期。 とは言え当時同期は100名以上おりましたので、お互い面識のない状態。 彼が私を知るきっかけは、異動当初とあるプロトタイプゲームのプロジェクトに参加していたのですが、私の描いたそのグラフィックを気に入ってくれ、「この絵を描いた人と組みたい」とアプローチしてくれたことがきっかけでした。 I君はプログラマーで、その後奇々怪界やニュージーランドストーリー、ドンドコドンやミズバク大冒険などのメインプログラムも担当した優秀な若者でしたが、元気かなぁ、I君。

そんなわけでフェアリーランドストーリーの開発が始まります。 本作以降、タイトー製固定画面アクションゲームにおけるプレイフィールドの移動方法として、「フロアは下から上にはジャンプですり抜けられるが、上から下へはフロア端から落下する」というスタイルが定番となりましたが、この発想に至るまで何度も試行錯誤しましたね。

また、開発初期はパズル要素がまったくなく、延々と同じような作業を繰り返す単調なゲームになっており、どうしたものかと悩んでいたのですが、レベルデザインの過程で当時アップルⅡでハマっていたロードランナーから着想を得、敵の頭上に乗ることで倒す順番を考える必要があるパズルっぽいステージも作れると気づき、そこからは割と順調に開発が進んだのを覚えています。 ゲーム開発も終盤にさしかかり、残すはデバッグのみとなった頃、一つの事件が起きました。 本作は当初エンディングがなく、最終ボスもいなかったのですが、マスターアップ1週間前にどうしても最終ボスとエンディングを入れたくなり、隠れてこそこそI君と作っておりました。 それが上司にバレてしまい、「そんなの必要ない! そんな無駄なことをしてるのなら家に帰れ!!」と激怒する上司と大喧嘩、若気の至りで自宅に帰ってしまったのも良い思い出です (笑)。 当時はエンディングのあるゲームなどほぼ存在せず、ループするのが常識でしたから上司のおっしゃっていたことも今となっては理解できなくはないのですけどね、後悔はしてませんが (笑)。

田尻君との出会い

話は若干脇道にそれますが、学生時代サークルの活動を通じて、ファミ通の編集者に紹介してもらった田尻君とよく遊んでいたのもこの頃です。 田尻君は、今では「ゲームフリーク社長、ポケモンを作った男」として超有名人になってしまいましたが、知り合った当時はまだ高専に通う学生で、バイトでゲーム雑誌のライターをしていました。 私が富山でドット絵を写していたまさにその頃、東京のゲーセンでゲームサウンドを録音したり、ゲームフリークというサークル活動をしていた中々の変人 (笑)で、「東京にも同じようなことをやっている人がいたんだ!」と勝手にシンパシーを感じ、仲良くさせてもらっていました。 彼や杉森君 (現ゲームフリーク取締役、当時は漫画家の卵)達とはもちろんゲームで遊ぶこともあったのですが、意外なことに一緒に温泉や遊園地に遊びに行って、ただバカ騒ぎをするというリア充的な遊びの方が多かった気がします。 ただ、一度田尻君と私、私の彼女 (現嫁)の3人でボウリングの帰り、当時はバブル真っただ中、そのバブル景気の象徴として有名になった世田谷アメリカ村のイエスタデイというファミレスでランチをしたのですが、お互いゲーム談義が過ぎてすっかり辺りが暗くなってしまい、そのままその席でディナーも食べて帰ったのが強く印象に残っています (笑) そのぐらい彼はしっかりとしたゲーム観を持ったアツい男でしたね。 その情熱が後にポケモンというメガヒットゲームにつながったのだと思います。彼から受けた影響は大きかったと思いますし、私の尊敬する一人でもあります。

温故知新

さて話を本筋に戻して、フェアリーランドストーリーの開発を終え、他のプロジェクトのお手伝いをしていた私に新たなるミッションが。 営業チームから「ブロック崩し」を作ってくれと。 どうやら顧客から要望を受けたらしいのですが、カッコ良く言えばマーケティングの結果、ブロック崩しが再燃するという市場の声を受けたのだと。 当時 (1986年頃)でもブロック崩しのブームはとうに過ぎ去っており、自分含め開発メンバーの反応は「はぁ? なんで今頃ブロック崩し!?」というものでしたが、のちにそれが正しかったのだと証明されることになります。

ともあれブロック崩しのアイデアはコンペとして広く社内で募集されることになり、開発部門全員が企画書を提案することに決まりました。 数十点集まったそのコンペを勝ち抜いたのは2作、奇しくも幼馴染のアキラ君案と私の案でした。 この「ブロック崩し」がきっかけで、開発者としての彼とのコラボが実現します。 保育園~会社、今度はプロジェクトも一緒です (笑)。 2人の出した案は似通っている部分もありましたが、全く異なる部分もありました。 「両案のいいとこ取りをして、1つの企画にまとめろ」との上司のムチャ振りに辟易しながらも、アキラ君と相談し、なんとかアルカノイドの企画は出来上がったのです。 そうしてスタートしたアルカノイドの開発スケジュールは殺人的でした。 何せメンバーが私、アキラ君、プログラマー2名の最小ユニット (サウンド担当は後に増えましたが)構成、実質4人で1ヶ月という経験したことのない短期間での開発です。 おまけにPCB (ゲーム基板)が超ローコストを追求した故にロースペック、いくらブロック崩しとは言え、これはないんじゃないの? と当時思ったものです。 そう文句を言ったところで締め切り時間は迫るばかり。 物書きが上手かったアキラ君が企画を担当し、絵の得意な私はグラフィック全般を担当しました。 そう、まさに学生時代一緒に作った同人誌「ビタミンAM」での役割分担の再来です。 当時はコンピューターグラフィックで描かれた世界観というものがボチボチ出始めた時代で、企画書が採用された時点で製品版に近い世界観は決まっていました。 参考のためSF映画を見まくったのもこの時期で、中でも「TRON」はかなり影響を受けました。 相変わらずアニメは見ませんでしたが (笑)。 このCGにより描き出される世界観を当時でも超ロースペック、16色、8×16ドットのスプライト (主にキャラクターなど動くものに使用するセル画のようなもの)が同時に16枚しか表示できないPCBでどう表現すべきか頭を悩ませました。 シンプルで無機質だが複雑に動くキャラクターを表現するため、3次元的に回転する敵キャラクターの模型を実際に回転させながらドットにおこしたり、ワイヤーフレーム風の絵を表現するために何度も手書きでスケッチを重ねながら試行錯誤したのを覚えています。 反面、「ブロックをシンプルに単色で表現する」という見易さにこだわったりもしました (周りからはもっと色を使って立体的に、という声が少なくなかったですが、そこは頑として受け入れませんでした)。 またロースペック故、泣く泣く諦めた仕様も少なくはありません。 アイテム効果が排他的 (新しいアイテムを手に入れるとそれまでの効果が消える)なのはその一つです。 グラフィックの仕事に一通り目途がつくと、今度はレベルデザインの作業が待っています。 結局、全体の2/3は私がデザインしたのですが、紙に描いてはプログラマーにゲーム内に組み込んでもらい、それを実際に遊んでみて修正する、の繰り返しで、深夜帰宅後、就寝中もずっと頭の中で「キンコン カンコン」というボールの反射する金属音が頭の中で鳴り響いていました。 その後全員参加 (と言っても4人ですが)のデバッグ作業を経て、開発開始から1ヶ月でロケテストに漕ぎつけた時は達成感で一杯でしたね。 よくやった、自分。 みたいな。 ただ、その時は同作品がブームを巻き起こすことになるとは考えてもいませんでした。 テストの結果、インカム (売上)が想定を遥かに超えるほど高かったので、ひょっとしてという予感はありましたけどね。 リリース後のアルカノイドを取り巻く状況はオールドゲーマーなら覚えていらっしゃる方も多いかと思います。 私事ですがその後結婚し、新婚旅行先のハワイでアルカノイドに興じるアメリカ人を見つけた時は嬉しかったですね、単純に。 世界デビューしたみたいな (笑)。

3倍大変だったかも

ニンジャウォーリアーズは私の企画したゲームの中で、かなり大変なプロジェクトでした。 その頃ゲームセンターではアキラ君が開発したダライアスが大ヒットしていました。 そうなれば当然の流れですが、その筐体を使った第2弾を作ろうという話が持ち上がり、こちらも何人かのプランナーの中でコンペを行うことに。 私の案が採用されたところまでは良かったのですが、実は採用された企画はニンジャとは全く異なる疑似3Dシューティング企画でした。 早速メンバーが招集され、技術検討が始まったのですが、ダライアスで使用したハードウェア性能ではオリジナル企画の実現が技術的にかなり難しいと (当初は新企画のためにハードを新設計するというお話でした)。 もうプロジェクトも走り出しているし、急遽代案を企画しなきゃいけないという中で、無理やり捻り出したのがニンジャウォーリアーズの企画。 そこで私は自らの首を絞める愚挙に出ることになります。 それは、「人間臭いリアルな動きを実現するために、クノイチやニンジャはもちろんの事、敵も全て体を11~12のパーツに分解し、各関節の回転パターンを組み合わせることで、操り人形のように動かそう」というものでした。 当時としては大きなキャラクターのドットを用意するだけでもかなり大変な作業だと思いますが、それを関節単位で描いてパーツを構成、モーションを作っていくというのは気の遠くなる作業だったと思います。 この大変な作業を担当してくださったデザイナーさん達には、この場をお借りして御礼申し上げます。 カンの良い方はお気づきかも知れませんが、このパーツ分けの発想から生み出されたのが「ダメージを受けた部分が剥がれ、メカがむき出しになる」という主人公のアイデアです。 人間臭いのはモーションだけでなく、敵の行動AIも実はかなり凝った作りになっています。 基本的にはプレイヤーの動きに応じて臨機応変に敵も動きを変えてくるのですが、アルゴリズムの分岐が大量にあり、同じようにプレイしても、そのちょっとした違いで敵の動きが場面に応じ変わるようになっていると思います。 こちらもチェックには大変苦労させられることになりました。 こうして私やメンバーは青息吐息でなんとか開発を進めていたのですが、そんな疲れが吹き飛んだ瞬間がありました。 御存知、元ZUNTATAのOGR氏こと小倉久佳氏の存在です。 元々彼の担当はプロジェクト当初から決まっていたので、世界観やイメージ伝達の打ち合わせは何度も行っていたのですが、スケジュール的な都合もあり、BGMはずっとダライアスのそれを仮入れすることでプロト開発は進んでいたんです。 我々がダライアスのBGMにすっかり慣れ、そのことに違和感がなくなってきた頃、小倉氏から呼び出しが。 サウンドルームに伺うと、「メインBGMを作ったから聞いてほしい」と。 そう言っておもむろにキーボードを取り出して何と本人が演奏し始めました。 演者も観客もひとりのライブです。 私はてっきりPCBから電子音が流れてくると思っていたので、まさかの生演奏! 正直それまではゲーム音楽で感動することはなかったのですが、この時の衝撃は忘れられません。 Daddy Mulkと名付けられたその楽曲1つでゲーム全体の世界観を引っ張っていく、ということがあるのだと、この時初めて認識させられることになりました。 小倉氏の類まれな才能に脱帽です。 こうして無事ロケーションテストまで漕ぎつけた我々でしたが、お陰様で人気は上々だったものの、またまた別の問題が…。 「ある国の独裁政治に謀反を起こしたレジスタンスの物語」という、開発当初から決めていたプロットが過激すぎる、というものでした。 今でいうところの企業コンプライアンスに違反する、といったところでしょうか。 実は今だから言えますが、ニンジャウォーリアーズのロケーションテストは当初1週間の予定だったのですが、同問題が原因で結局たった3日間しか行っていません。 急遽引き上げろ、というお達しが上層部より出たのです。 世界観を表現するために描かれた数々のグラフィックやストーリー、音声などが泣く泣く削られ、これ以上削ったら意味が分からなくなる、という限界値に落ち着いてしまったのは残念な思い出です。 そんな紆余曲折を経て無事リリースされた時に、ほっとするというよりも、ぐったりしてしまったのを覚えています。

広げられた大風呂敷

その後「Dr. トッペル探検隊」など比較的軽めの企画を担当した後、久しぶりに担当した大型プロジェクトがカダッシュになります。 結果的に同プロジェクトは、タイトーにおいて私の担当する最後のオリジナルタイトルとなりました。 そういった意味も込めて、同作品は思い出深いプロジェクトになります。 元々私はD&D (Dungeons & Dragons)や指輪物語など、ファンタジーの世界に興味があり、当時はほとんど資料のなかったこれらの書物を、資料と称して洋書店で買い漁っておりました。 先のフェアリーランドストーリーでも一部敵キャラクターやアイテムなどにこれらファンタジーの影響を受けたものがありますが、もっと本格的にこの世界観をストレートに表現したゲームができないか、という想いを抱えており、本作で実現した形になります。 ゲームとして大きく影響を受けたのは「ドラゴンクエスト」の存在でした。 それまでRPGはアップルⅡのウィザードリィやウルティマなどで経験していたのですが、システムが分かりにくいこれらのゲームは正直あまり好きではありませんでした。 そんな私のRPGに抱くネガティブな思いを払拭させてくれたのがドラクエであり、難解な世界観やシステムを分かりやすく一般大衆に受け入れられるレベルまで昇華し落とし込んだ本作の大ファンでもありました。 こうした「敷居の高いものを分かりやすくアレンジして落とし込む」という手法が、アーケードでもできないか? と考えたわけです。 いざRPGをアーケード化するにあたり、最初の壁は、長時間遊ぶことを前提として設計された従来のRPGを、3分間で起承転結がキッチリ表現される当時のアーケードゲームの流儀に落とし込む作業でした。 高インカム=高売上を確保することが命題のアーケードの世界において、ワクワクするストーリーや展開を常にプレイヤーの少し先に用意することで、連続コインにつなげられないか、と考えたのです。 とは言え当時のアーケード市場には、ファンタジーな世界観をモチーフにしたアクションゲームはチラホラ存在したものの、お手本となるようなRPGなど皆無。 全てが手探りの状態でプロジェクトメンバーが招集され、私は焦りました。 「何も決まってねー」と (笑)。 シナリオは全く考えていなかったですし、ゲームとしての全体像やボリュームが見えていませんでした。 ただ、当時のPCやコンソール用RPGにはできない要素として、ローカルネットワークを利用した4人同時プレイにすることは企画段階から決めておりましたので、ネットワークプレイ前提で設計を開始しました。 思えばこの決定が後々プロジェクトメンバー全員を苦しめることになるとは考えもせず…。 どうも私は大風呂敷を最初に広げてしまう癖があるのかもしれません。

こうしてカダッシュはどうにか開発をスタートさせたわけですが、開始早々からメインプログラマーの突然の退社、新メンバーの加入などプロジェクトの行方に暗雲が立ち込めていました。 どうにかメンバーも固定し、決まっているところから進めていこう、という形でスタートしたのですが、私自身の仕事として、ディレクター、プランナー、シナリオライター、マップ設計を含むレベルデザイナー、さらにはグラフィックデザイナーと1人で何役も担当するなど、現代の分業化された開発体制では考えられないほどの作業量が。 これは労働時間でカバーするしかありません。 疲労困憊になりながらも何とか1人5役をこなし、プロジェクトもある程度見えてきたときに最大のピンチが訪れます。 いよいよネットワークプレイが上手くいきません。 ちょっとしたイベント発生やモンスターの挙動タイミングのずれでリンクが切れてしまい、どんどんそのずれが大きくなってしまうのです。 リンクしているつもりで4人でテストプレイしていたら、いつの間にかそれぞれの画面で全然別のゲームをプレイしていることもしばしば (笑)。 この問題には最後まで悩まされました。 そもそもレイテンシの大きいシリアル通信でのネットワークプレイは無謀だったのか…何度も心が折れかけました。 でも最終的には十分に遊べるレベルまで問題を解決してくれたプログラマーの面々には感謝しかありません。 こうしてスケジュールから遅れること半年、1989年末にようやくカダッシュが日の目を見ることになります。 あれほど苦労したネットワーク機能は営業判断で削られ (この時はショックで寝込みそうでした…)、海外版のみ搭載される機能となってしまいました。 でも大きな仕事をやり遂げたという達成感は今まで経験したどのプロジェクトよりも大きく、苦労した分、愛着のある印象深いプロジェクトになりました。 反面燃え尽き感もハンパなかったですが (笑)。

いざ米国へ

こうして一大プロジェクトを終え、燃え尽き症候群に陥っていた私を変える、ある大きな事件が起こりました。 当時タイトーは米国シカゴに販売拠点を持っていたのですが、ここに開発チームを作るという話が持ち上がったのです。 広く研究開発チームから人材が募集され、やる気のある人間は立候補してほしいと。 当時は海外勤務に対してあまり良いイメージを抱く人が少なく、募集は難航していそうでした。 多くの同僚が尻込みする中、元来変人の私は、これは人生を大きく飛躍させるチャンスかもしれないと捉え、研究開発トップにアツい想いを直談判に行きました。 幸い他に立候補者がいないということで、私の出向はスムーズに決まり、正式にシカゴへの転勤が決定したのです。 よくよく考えてみれば英語もできず、本土にも行ったことのない私が単身で米国に乗り込むことは無謀以外の何物でもなかったですね。 変人っぷりがここでも発揮されたのかも。 とにもかくにも、こうして私の米国でのゲーム開発人生が始まるのです。 1991年秋のことでした。

渡米後も環境の変化やゲーム文化の違いに戸惑いながらも私のゲーム開発人生はまだまだ続いていくのですが、今回のブログテーマである、業界に入るきっかけとレトロゲームを含む当時のカルチャー紹介とは外れていきますので、もし今後機会があれば書いてみたいと思います。

近況

当初予定よりうんと長い11年間の米国生活を経て、帰任後のサミー勤務、サミー/セガの企業統合によるセガへの転籍を経て2014年にフリーランスとして独立。 相変わらず私の生活の糧はプランナーとしての活動が中心になります。 ただ、時代は大きく変遷し、扱う案件もスマフォ用ゲームやニンテンドースイッチなど大きく様変わりしてしまいました。 今回このような機会を頂き、久しぶりに自分の記憶を掘り起こしながらレトロゲームに想いを馳せていると、あの頃出会った人たち、文化、そして何より自分に大きな影響を与えてくれたキラ星のようなゲームの数々は、全て自分の血肉となり、今も変わらず湧き出すアイデアの源泉になっているのだと、あらためてそれら全てのものに感謝しつつ、筆を置きたいと思います。

あとがき

次回は、ぱぱら快刀氏を御紹介したいと思います。 彼とはタイトー時代の同僚で、ナイトストライカーやキャメルトライ、ソニックブラストマンなど数々の名作を開発した優秀なゲームデザイナーであり、その後ソニー•コンピュータエンタテインメント (現SIE)に活躍の場を移し、サルゲッチュ開発後、ICOやワンダの巨像のプロデューサーとしても有名な方なので、色々面白い話が飛び出しそうです。 お楽しみに。