BEEP修理班です。

今回は久しぶりにレトロゲーム機の修理で使っている道具を紹介していきます。

過去に2本、道具紹介の記事をアップしましたが、そこでは紹介しきれなかった道具で便利なものを8種ピックアップして紹介します。

その1「逆作用ピンセット goot TS-16」です。

以前プレイステーション「DTL-H3000」のオーバーホールの記事で使っていたものです。

通常のピンセットとは違い握ると先端が開き、力を緩めると先端が閉じる動きをします。

修理班では主に表面実装タイプの電解コンデンサの取付で使用しています。

これがあるとハンダ作業の効率がかなり上がります。

その2「コネクタ抜き ENGINEER SS-10」です。

これは、コネクタを抜く際にケーブルに負荷をかけずに引き抜くことができます。

コネクタを抜くときにケーブルを持って引っ張って抜く方も多いかと思いますが、細いケーブルや何度も抜き差ししたものだと断線することが多々あります。

ですので、修理班ではコネクタ抜きを使用して取り外しています。

その3は「ネジザウルス トラスコ TPZ-58」です。

これはホームセンターでもよく見かけるもので、持っている方も多いかもしれませんね。

ドライバーでは回せなくなったネジを外すために使っています。

先端の形状が特殊でネジの頭をがっちりと保持し、滑ることなくネジを回せます。

何よりネジザウルスというネーミングが素晴らしく、一度聞いたら忘れない工具です。

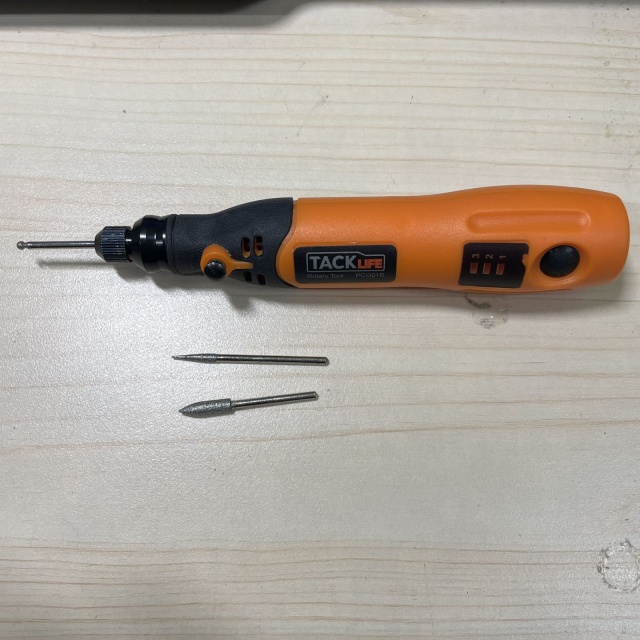

その4「ミニルーター TACKLIFE」です。

研磨や穴あけに使用する工具です。

BEEP Labでも比較的出番が多く、電池端子などの金属部分の研磨や緑青を落とす時に使用することが多いです。

特にメーカーにこだわりはなく、Amazonで安いものを購入しました。充電式コードレスで3パターンの速度切替も付いており、扱いやすいです。

その5「吸着ピンセット HAKKO-393」です。

こちらは吸引して部品を保持したり離したりする工具です。

主にQFPを基板から取り外し、取り付けするときに使います。

ボタン一つで取り外しができるので扱いやすいです。

その6は「マルチファンクションテスター LCR-TC1」です。

電解コンデンサやトランジスタなどの部品チェックができるテスターです。

電解コンデンサの容量は通常のマルチテスターでも計測できますが、これは差し込んでボタンひとつで済ませられます。

仕事では作業効率も大切なので重宝しますね。

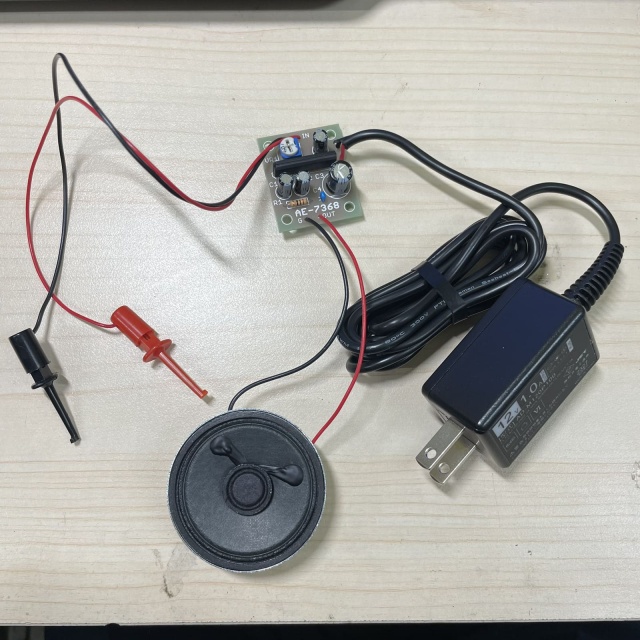

その7「オーディオプローブ(自作)」です。

これは、赤と黒のプローブ(ICクリップ)をオペアンプなどに当てて音声をチェックをする道具です。

構成は単純でアンプ基板と電源、スピーカー、プローブです。

アナログ信号だとオシロを当てても良くわからないことがありますので、そんなときに役立つものです。

部品はすべて秋月電子で購入しました。

ちなみに、オーディオプローブという名前は私が勝手に呼んでいるだけなので正式名称ではありません。ご了承ください。

最後、その8は「iPhoneアプリの拡大鏡」です。

今までは基板のチェックの際にルーペを使っていましたが、片目での長時間チェックは目が疲れます。

iPhoneの標準アプリに拡大鏡があったので、ためしに使ってみたところ、これが扱いやすいことに気がつきました。

15倍まで拡大可能でライト付き、写真保存もできて非常に便利です。

特にピン数の多いIC(QFP)のハンダブリッジの確認やパターンの確認に使用しています。

難点をあげるとすると、ピントが合いにくい時があるぐらいです。

今回の工具紹介は以上となります。

工具は日々新しいものが出ていて情報収集も欠かせません。

修理班では、1台でも多くのレトロゲーム機を直せるように修理に役立つ道具を日々模索して導入しています。

BEEPでは壊れてしまったレトロゲーム機の修理・オーバーホールを承っております。

お見積り(無料)だけでも結構ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。